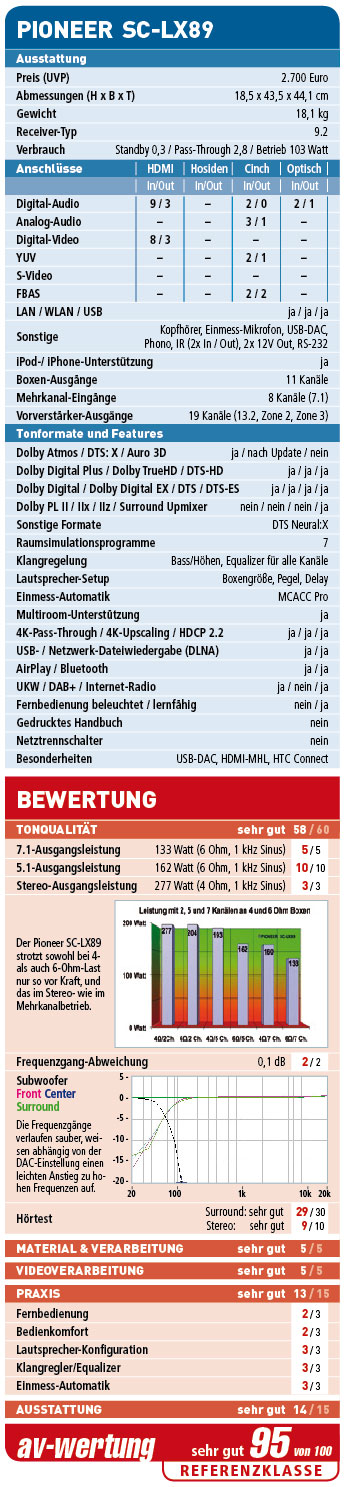

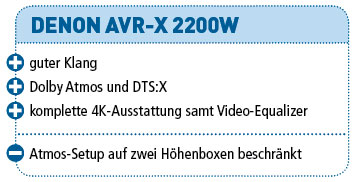

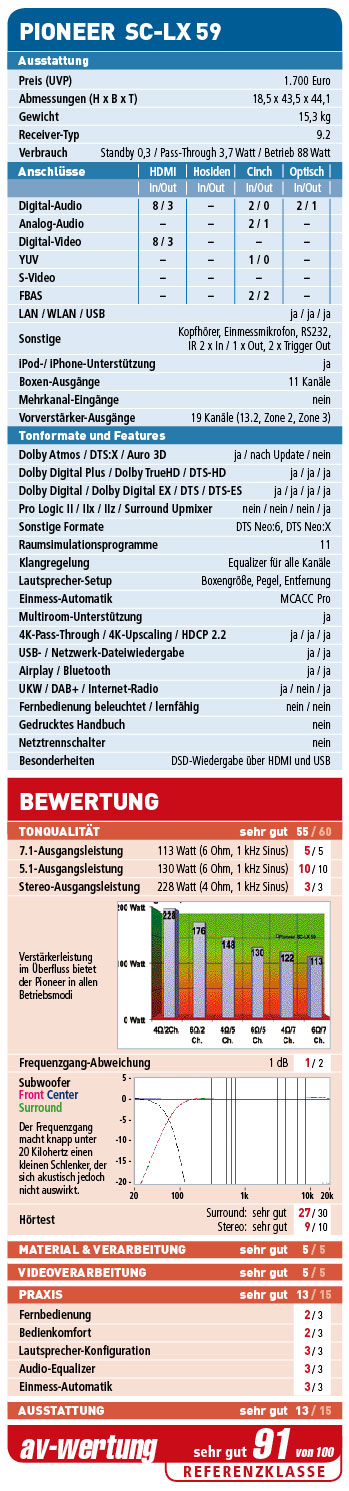

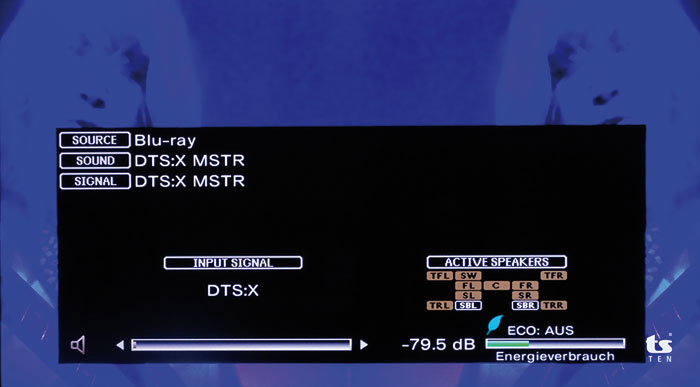

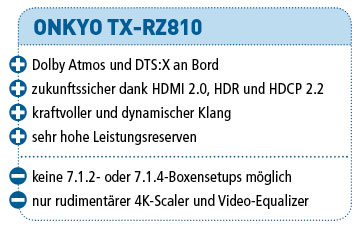

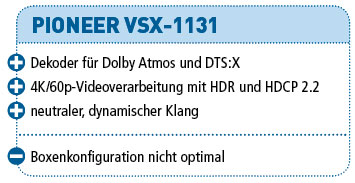

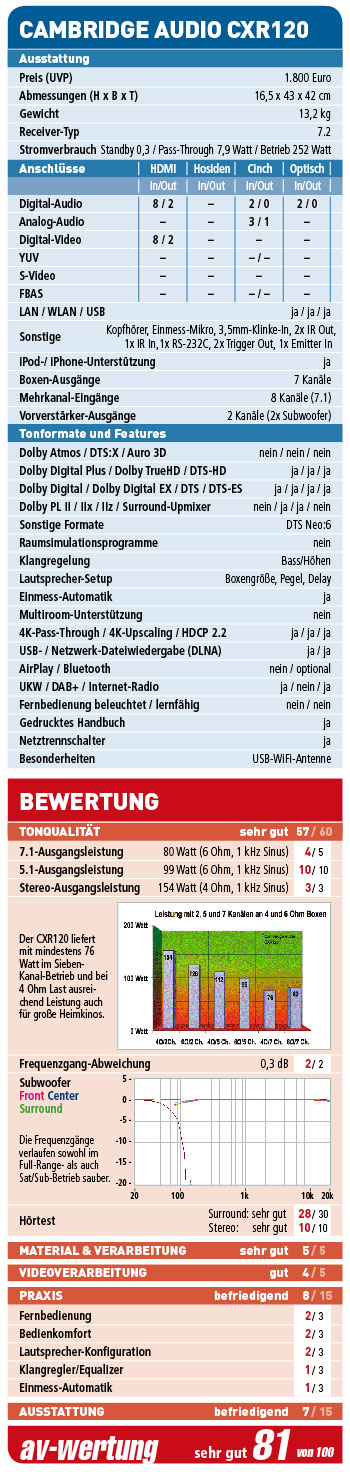

Neues Spiel, neues Glück: Wie die Konkurrenz bringt auch Pioneer sein Receiver-Flaggschiff jährlich auf Vordermann und nutzt das, um Schwachstellen auszubügeln bzw. die Technik auf den aktuellen Stand der Dinge zu bringen. Mit 2.700 Euro ist das 2015er-Flaggschiff 100 Euro teurer als sein Vorgänger. Unter dem Deckel hat sich dafür aber auch einiges getan: Die HDMI-2.0-Anschlüsse unterstützen nun HDR (High Dynamic Range) sowie den HDCP-2.2-Kopierschutz, auf der Tonseite ist neben Dolby Atmos auch DTS:X an Bord – Letzteres kann man bald per kostenlosem Firmware-Update nachrüsten. Auf den Auro-Dekoder verzichten die Japaner hingegen nach wie vor, den gibt es derzeit nur bei Denon und Marantz.

Optimierte Boxen-Setups

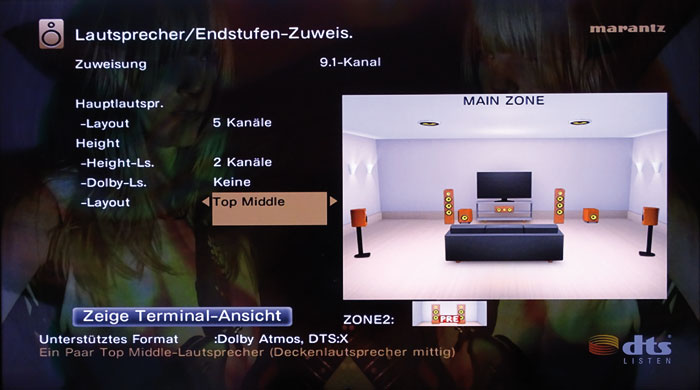

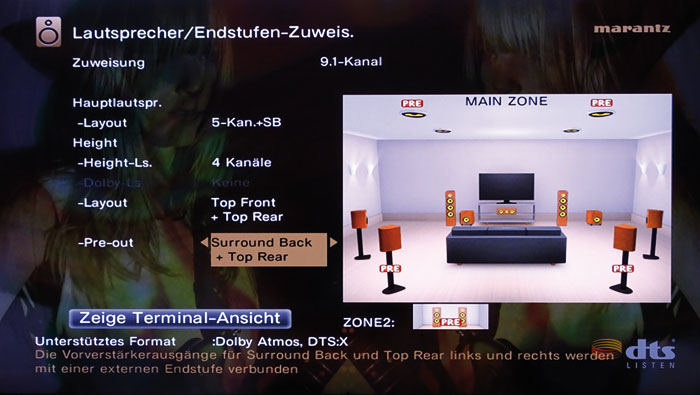

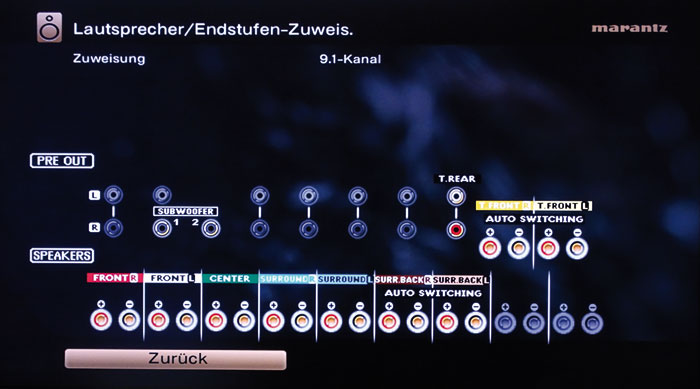

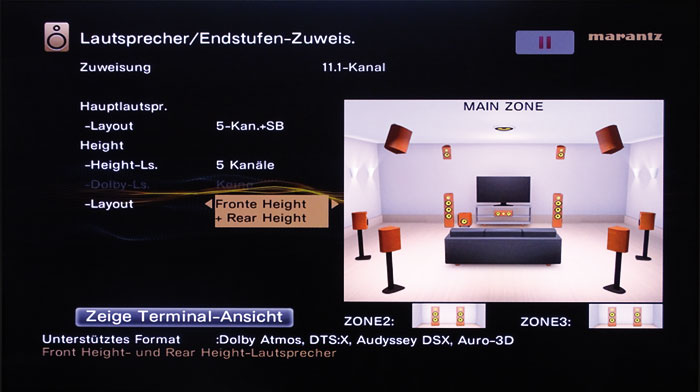

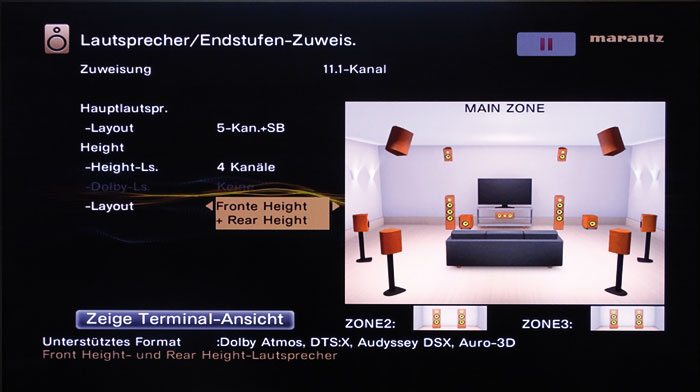

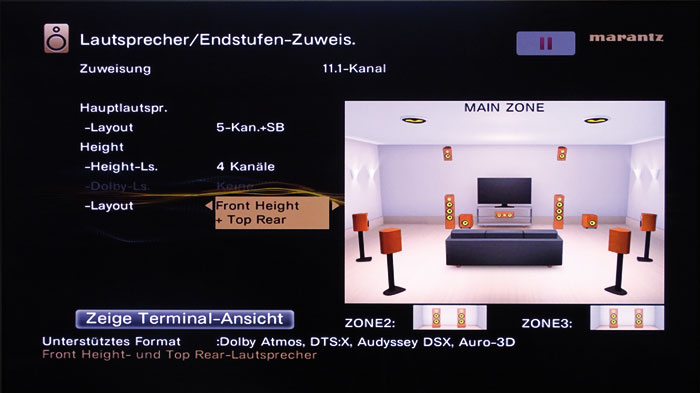

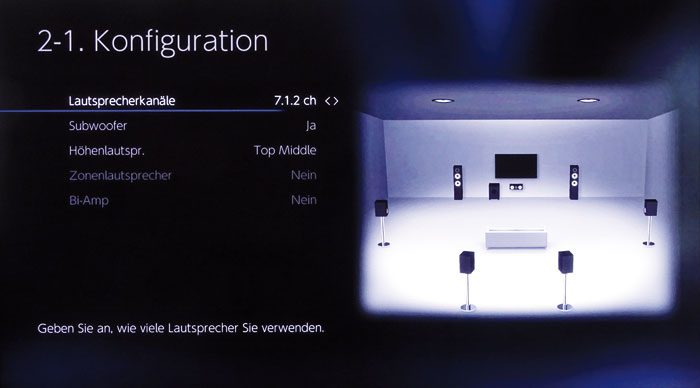

Mit dem SC-LX89 hält auch ein verbessertes Kanal-Processing für 3D-Sound Einzug, das nun vollwertige Boxen-Setups mit 11.2.-Lautsprechern für Atmos und DTS:X unterstützt. Mit neun inte-grierten Endstufen sind bei 7.1.4- oder 9.1.2-Setups allerdings externe Verstärker nötig. Neu sind auch die beiden aufschraubbaren Wireless-Antennen, die für einen stabilen Empfang von Bluetooth- und Dualband-WiFi-Signalen (2,4 GHz und 5 GHz) sorgen. Dem Rotstift fiel dagegen die hintere USB-Strombuchse (5V) für den Zubehör-Anschluss zum Opfer. Auf eine THX-Lizenzierung verzichtet Pioneer schon seit dem Vorgängermodell, geblieben ist jedoch die Klangabstimmung in Zusammenarbeit mit den Toningenieuren der Londoner „Air Studios“, um Audiosignale so rein und präzise wie die Originalaufnahmen reproduzieren zu können (mehr dazu in Ausgabe 12-2014 auf Seite 45 und im Online-Test des Vorgängers SC-LX88 auf audiovision.de).

Mit dem SC-LX89 hält auch ein verbessertes Kanal-Processing für 3D-Sound Einzug, das nun vollwertige Boxen-Setups mit 11.2.-Lautsprechern für Atmos und DTS:X unterstützt. Mit neun inte-grierten Endstufen sind bei 7.1.4- oder 9.1.2-Setups allerdings externe Verstärker nötig. Neu sind auch die beiden aufschraubbaren Wireless-Antennen, die für einen stabilen Empfang von Bluetooth- und Dualband-WiFi-Signalen (2,4 GHz und 5 GHz) sorgen. Dem Rotstift fiel dagegen die hintere USB-Strombuchse (5V) für den Zubehör-Anschluss zum Opfer. Auf eine THX-Lizenzierung verzichtet Pioneer schon seit dem Vorgängermodell, geblieben ist jedoch die Klangabstimmung in Zusammenarbeit mit den Toningenieuren der Londoner „Air Studios“, um Audiosignale so rein und präzise wie die Originalaufnahmen reproduzieren zu können (mehr dazu in Ausgabe 12-2014 auf Seite 45 und im Online-Test des Vorgängers SC-LX88 auf audiovision.de).

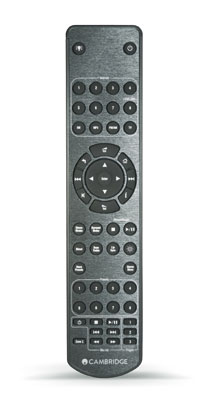

Die Fernbedienung ist programmierbar, die grauen Tasten fluoreszieren im Dunkeln. Sie sind sinnvoll gruppiert, aber etwas klein; auch stören die lauten Klickgräusche der mittig platzierten Kreuzwippe.

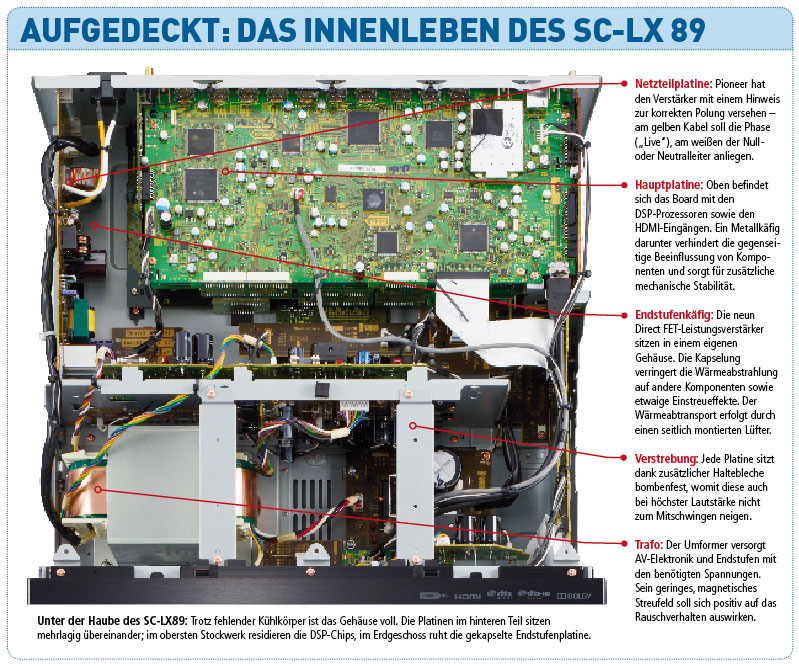

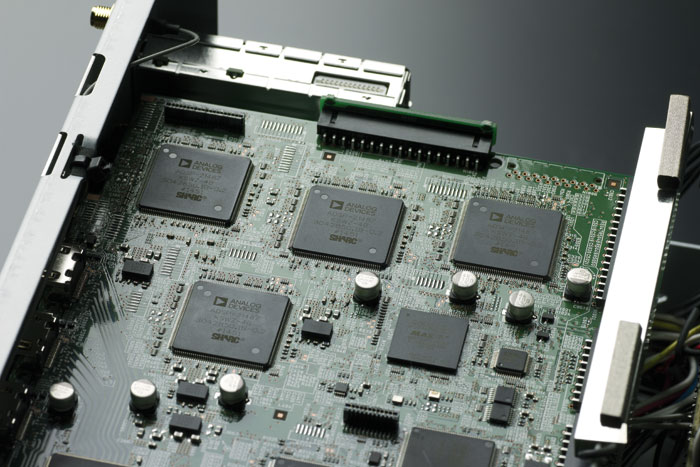

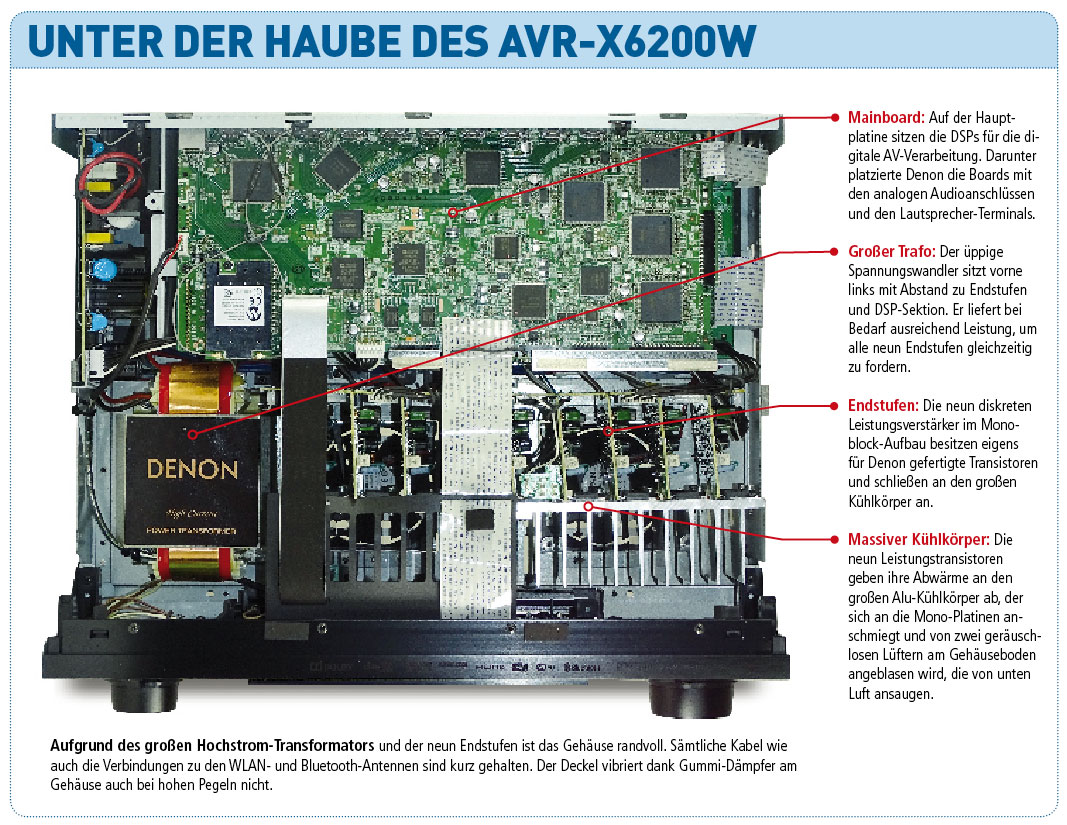

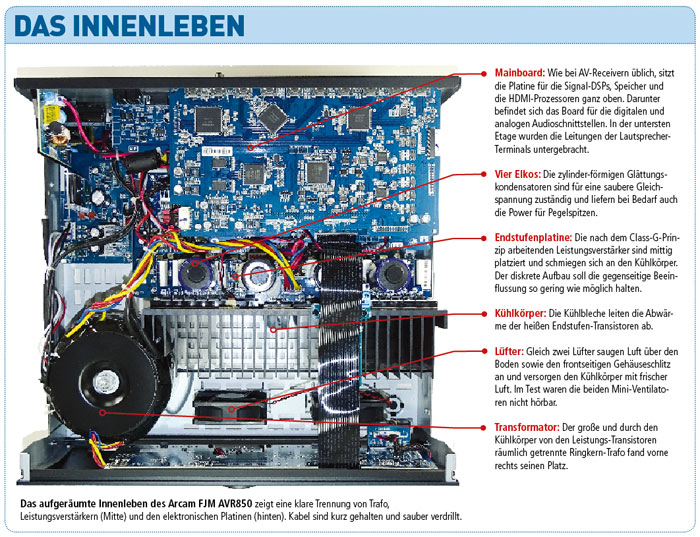

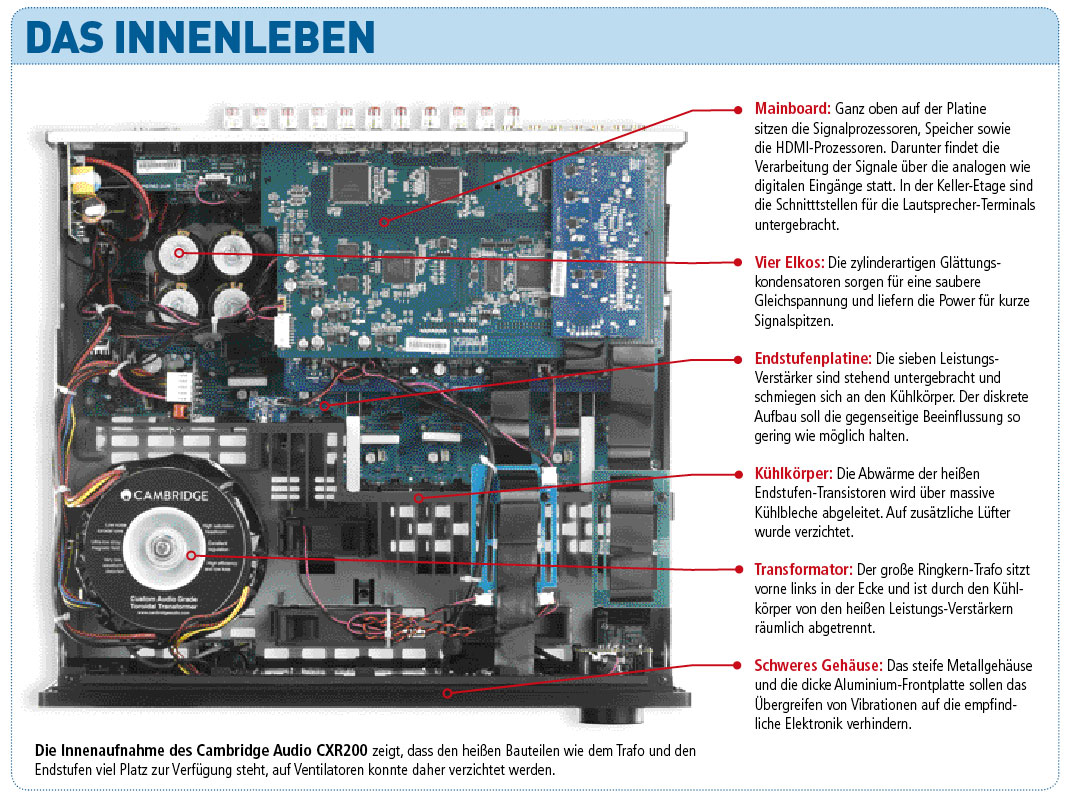

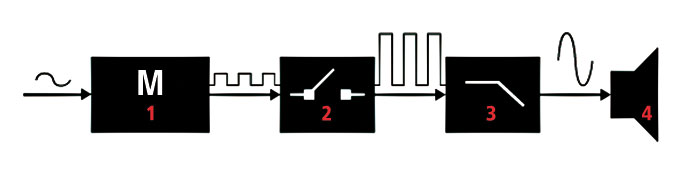

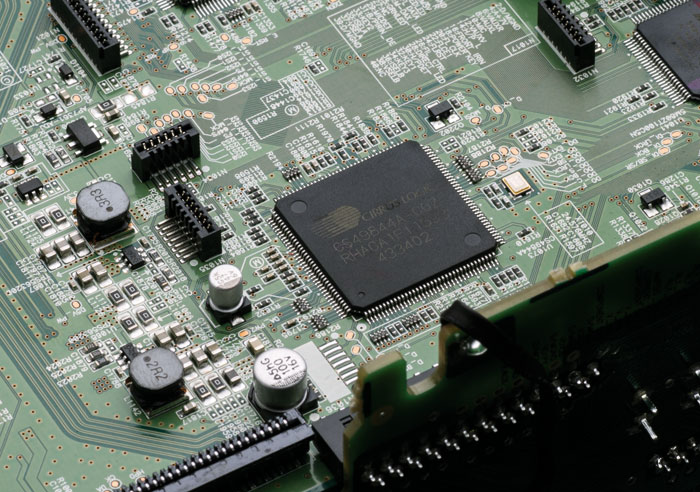

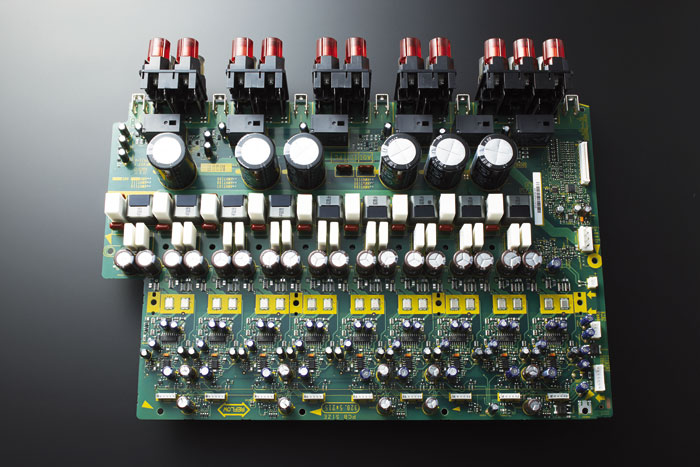

Ebenfalls in Topform zeigt sich die Haptik des SC-LX89: Das in Schwarz oder Silber erhältliche Metallgehäuse ist sauber verarbeitet und innen aufwändig verstrebt, die großen Regler für Lautstärke und Quelle drehen sich angenehm satt, dürften aber noch etwas griffiger sein. Im aufgeräumten Innenraum (siehe Grafik unten) sollen zwei ESS SABRE Ultra D/A-Wandler vom Typ ES9016S für jeden der 9.2-Kanäle für geringe Verzerrungen und die bestmögliche Signalwandlung sorgen.

Unter der massiven Frontklappe kommt ein Bedienfeld zum Vorschein, das alle nötigen Funktionen bietet, um den Receiver auch ohne Fernbedienung einstellen zu können. Praktisch: der frontseitige USB- und HDMI-Eingang.

Ausstattung und Praxis

Im Vergleich zum kleineren Bruder SC-LX79 verfügt das neue Spitzenmodell über einen analogen 7.1-Eingang, zum Beispiel um über den Cinch-Weg SACD-Mehrkanalsignale eines alten High-End-Players einschleusen zu können. Eine Seltenheit ist auch der integrierte, asynchrone USB-DAC (192 kHz/32Bit), mit dem sich Musik vom PC in höchster Qualität (auch im DSD-Format) einspeisen lässt.

Vibrationshemmend: Die Standfüße, von Pioneer als „Anti-Standing-Waves-Insulators“ bezeichnet, sollen das Übergreifen von Vibrationen auf das Gerät verhindern.

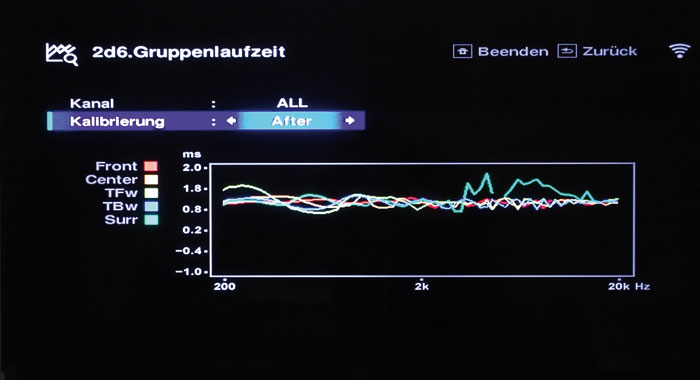

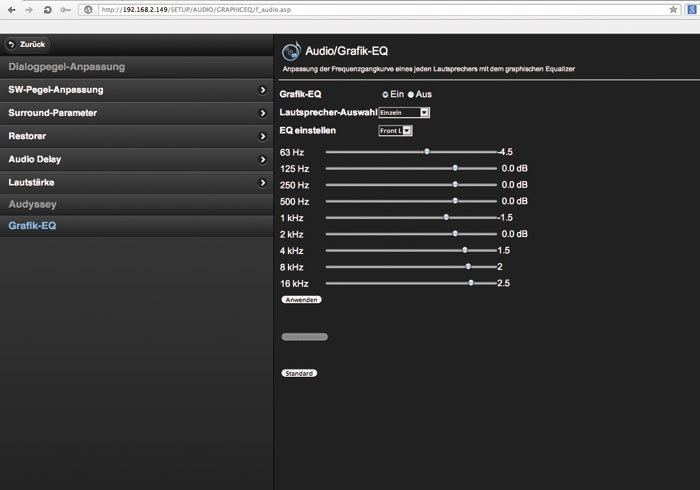

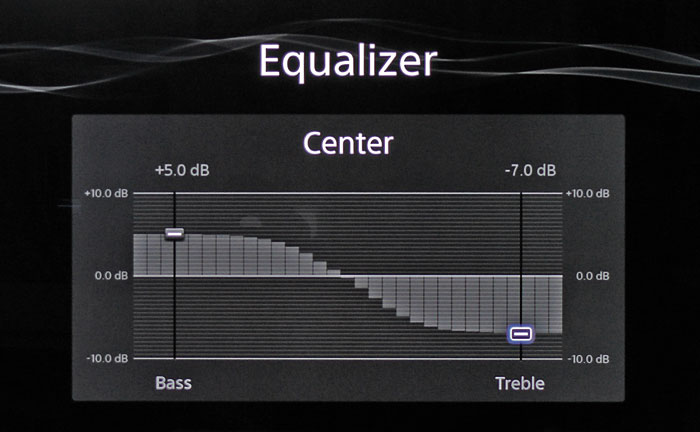

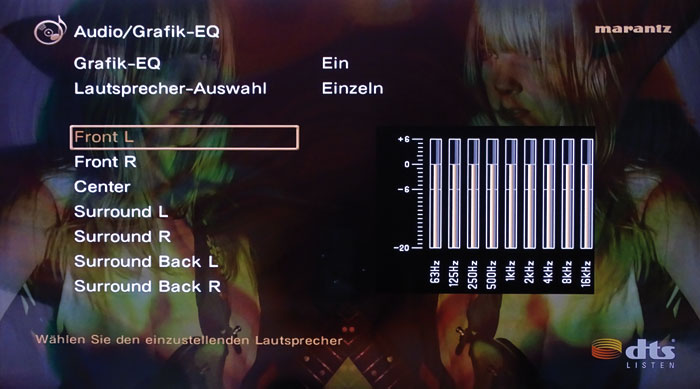

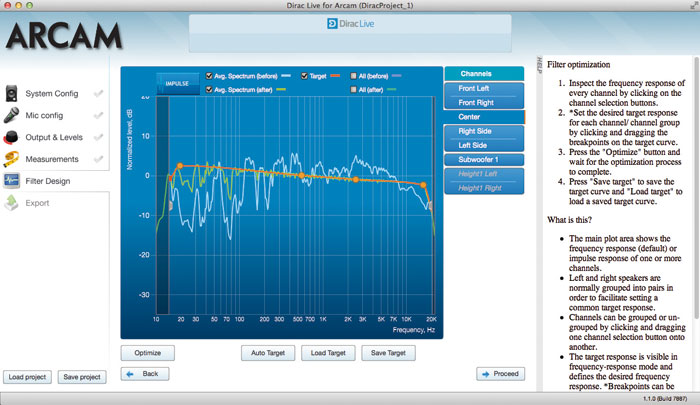

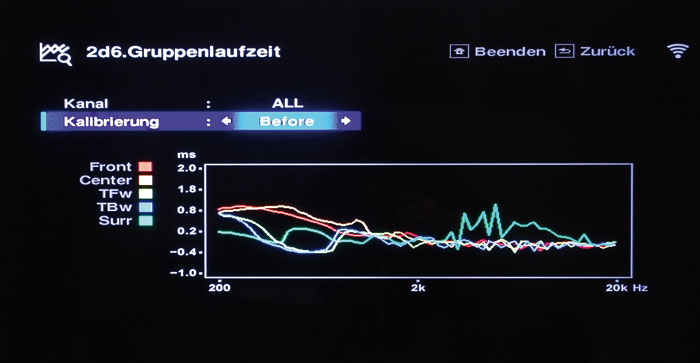

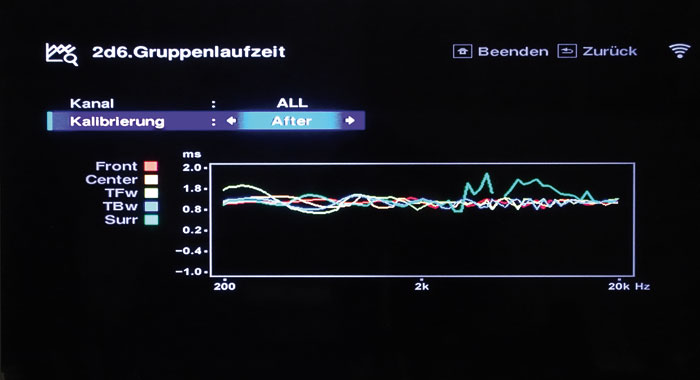

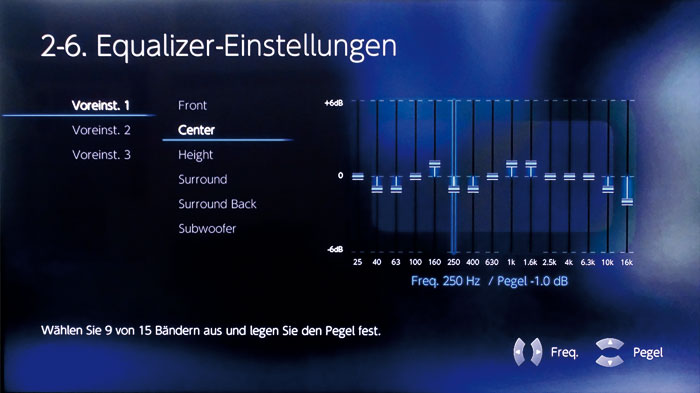

Die Einmess-Automatik MCACC Pro korrigiert mit Pioneers „Full Band Phase Control“-Funktion auch die Gruppenlaufzeiten aller Lautsprecher und „Phase Control+“ soll für stets zeitoptimierte Bässe sorgen. Viele der Korrekturen kann man sich als Grafik anzeigen lassen (siehe Kasten „Besonderheiten der Einmess-Automatik MCACC Pro“). Wer mit dem Klang der automatischen Einmessung unzufrieden ist, kann auch selbst Hand anlegen. Zur Auswahl stehen ein 9-Band-Equalizer (63 Hz bis 16 Khz) für alle Lautsprecher, die beiden indivi-duell konfigurierbaren Subwoofer bekamen je einen 4-Band-EQ spendiert, der von 31 bis 250 Hertz greift. Zudem lassen sich über das 6-stufige „X-Curve“-Filter schrille Höhen sanft absenken.

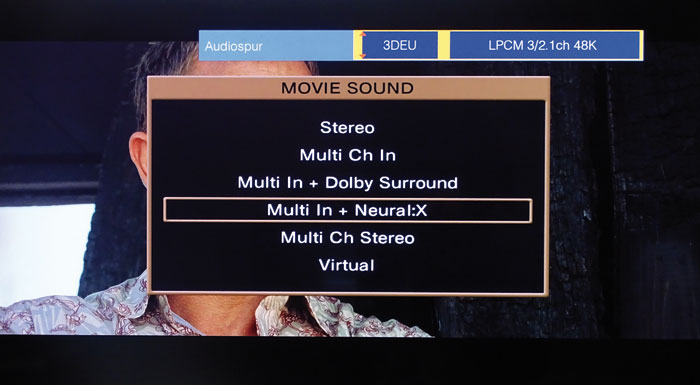

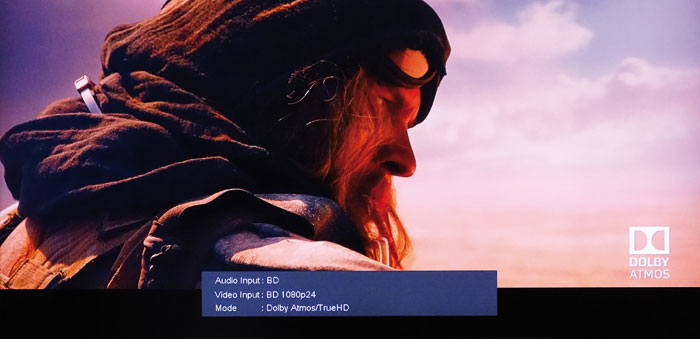

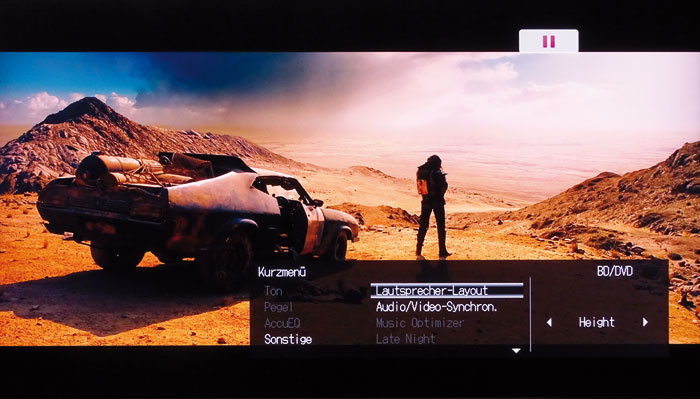

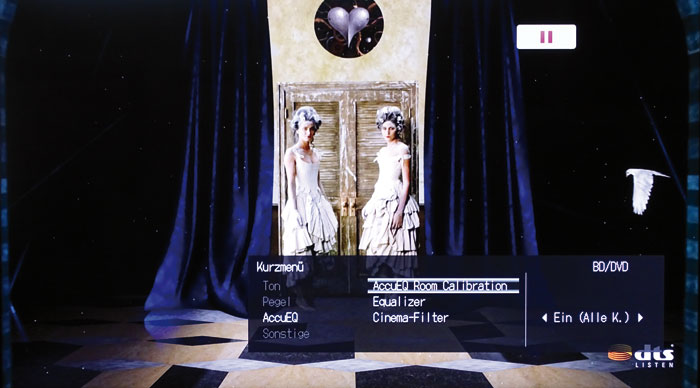

Via Drücken der „AUDIO P“-Taste auf der handlichen Fernbedienung gelangt man in das leider recht kleine, nicht sonderlich übersichtliche und aufgrund von Abkürzungen oft schwer verständliche Schnell-Menü, das seitlich rechts über dem laufenden Bild liegt und eine Vielzahl von Audio-einstellungen offeriert: Darunter fallen etwa die Umschaltoption zwischen drei Digitalfilter-Typen (Slow, Sharp und Fast) zur subtilen Änderung der Klangausrichtung, die Dynamikreduktion (DRC) fürs Leisehören, Höhen und Bass, die Einstellungen von „Phase Control+“ und des Lip-Synchs (Delay) zwischen 0 bis 800 Millisekunden sowie das Ein- bzw. Ausschalten der „Full Band Phase Control“-Funktion.

Identischer Aufbau: Die Endstufenplatine des SC-LX89 ist mit gleichwertigen Bauteilen samt Direct FET-

Leistungsverstärker für jeden der neun Kanäle bestückt.

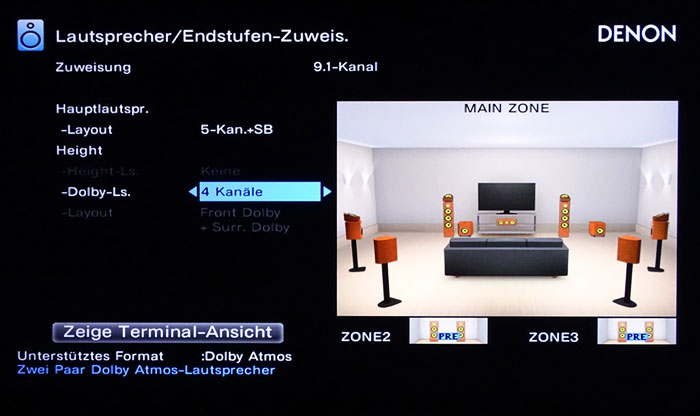

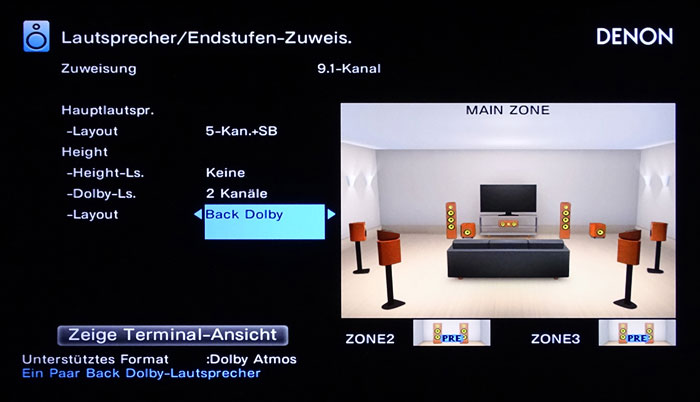

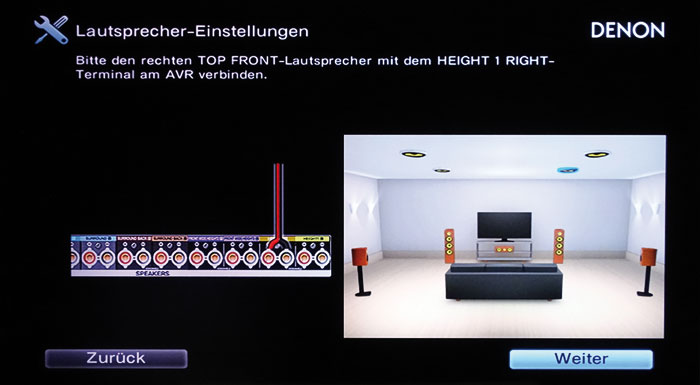

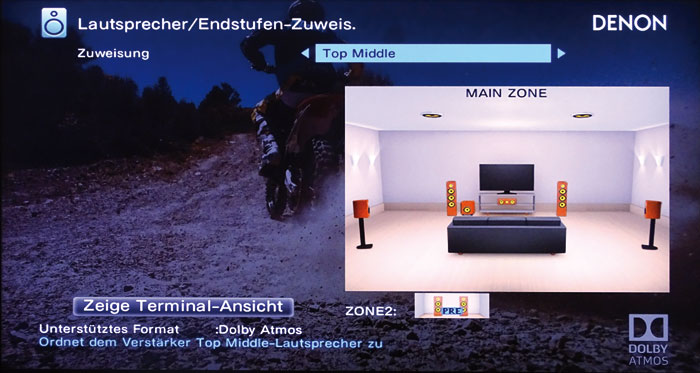

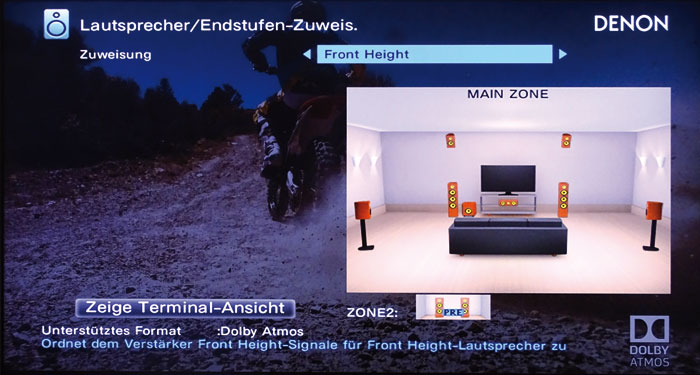

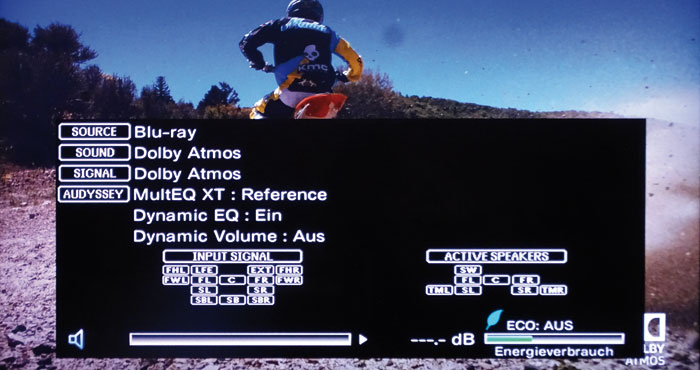

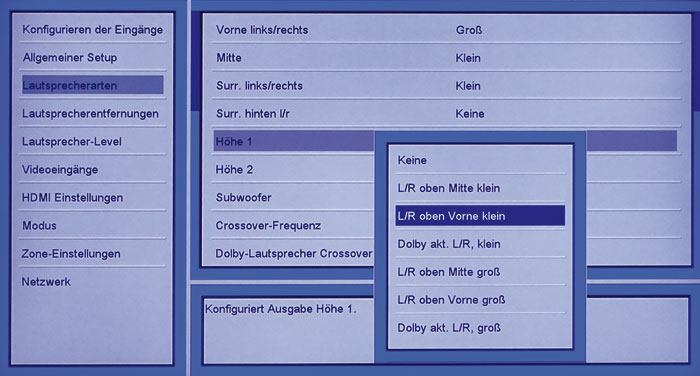

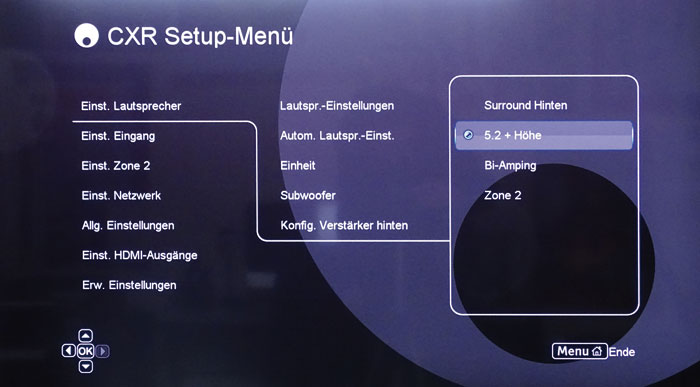

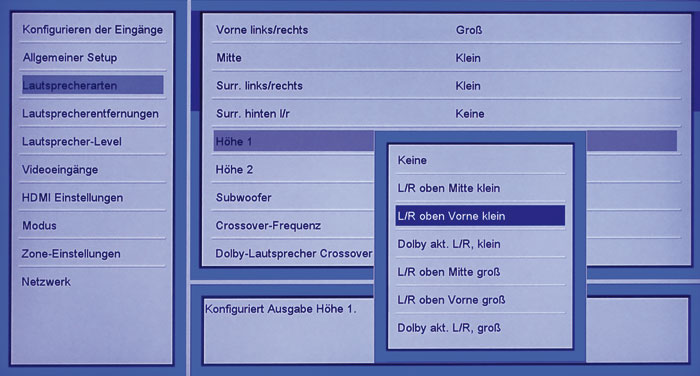

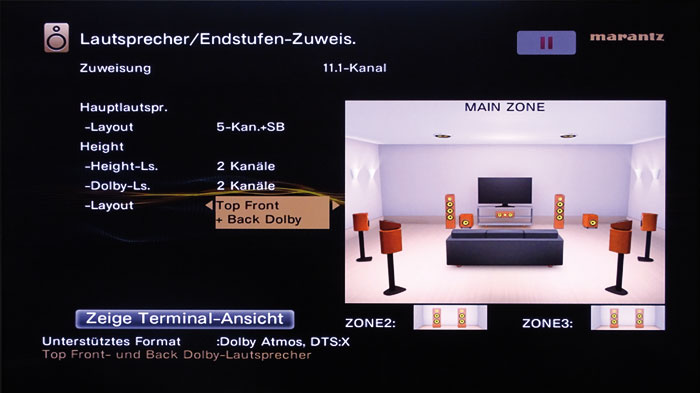

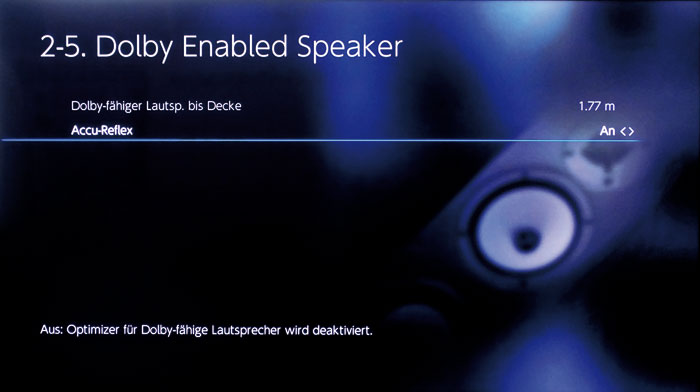

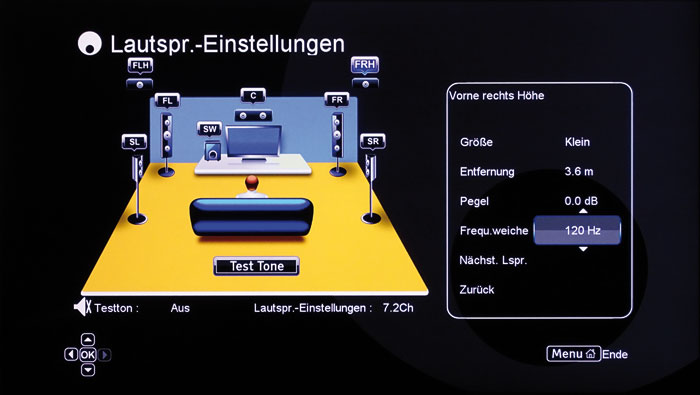

Das Atmos-Boxen-Setup

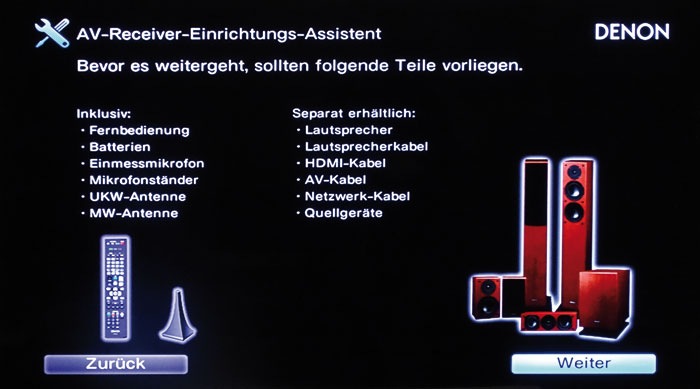

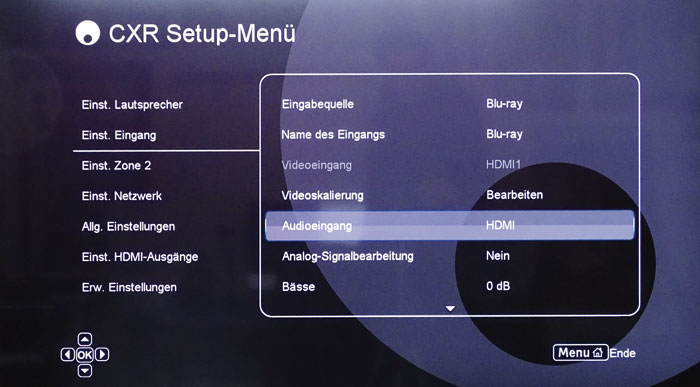

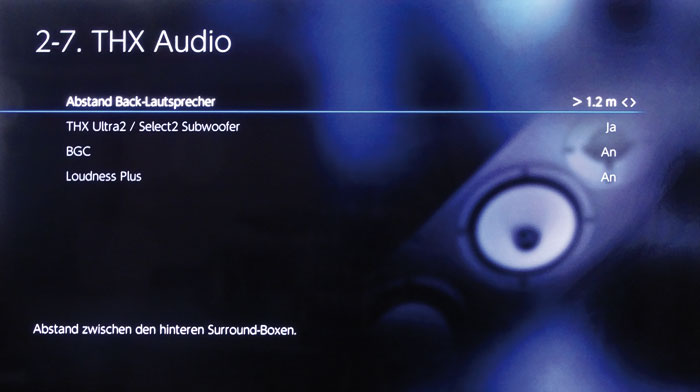

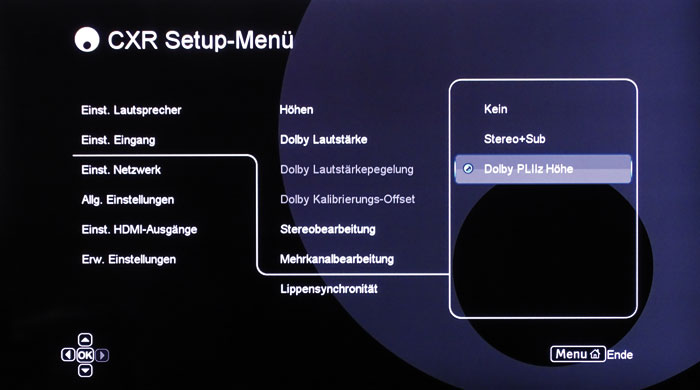

Übersichtlicher und intuitiver, aber für unseren Geschmack noch immer zu verschachtelt, präsentiert sich das Basismenü bestehend aus den drei Blöcken „Netzwerk/Bluetooth“, „MCACC Pro“ und „Grundeinstellungen“. Während die Settings des Equalizers im Menü der Einmess-Automatik vorgenommen wird, ist das eigentliche Lautsprecher-Setup über die Grundeinstellungen erreichbar. Vorbildlich fallen hier die Distanz-Einstellungen mit einem Zentimeter aus, die Lautstärke-Pegel lassen sich mit 0,5 Dezibel optimal justieren; den lauten Rauschgenerator kann man nicht abschalten.

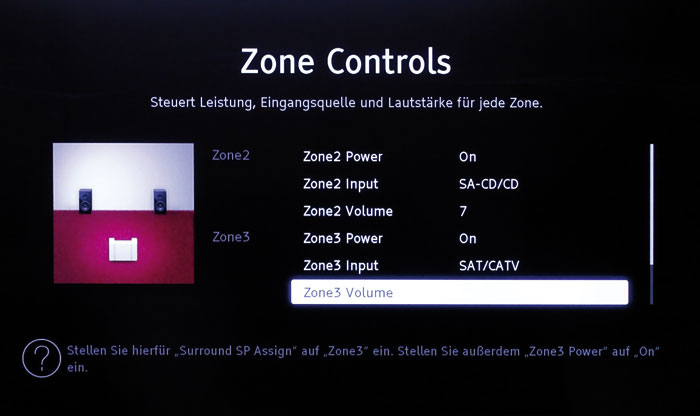

Die Einstellungen für Dolby Atmos decken fast alle Möglichkeiten ab, bei 7.2.4-Setups lassen sich Dolby-Enabled-Speaker sogar auf den Surround-Back-Boxen platzieren. Bei einer 7.2.2-Konfiguration können Dolby-Enabled-Boxen sowohl auf die Front-, Back- als auch die Surround-Back-Boxen gestellt werden, Höhenboxen kommen mittig an die Decke. Auch 9.2.2-Setups sind möglich, dann mit zusätzlichen Front-Height- und/oder Front-Wide-Boxen zu einem Pärchen Top-Middle- bzw. Dolby-Boxen. Wer nicht das volle Atmos-Setup nutzt, kann freie Endstufen für Bi-Amping oder die Beschallung von zwei zusätzlichen Hörzonen verwenden.

Vollausstattung: Der SC-LX89 bringt Anschlüsse für alle Anwendungen mit, den analogen 7.1-Eingang und den optischen Digitalausgang findet man heute nur noch an wenigen Receivern. Sämtliche Cinch-Buchsen samt Phono-Eingang sind vergoldet. Neu sind die beiden Antennen für Bluetooth und WiFi, die für einen störungsfreien Empfang sorgen sollen.

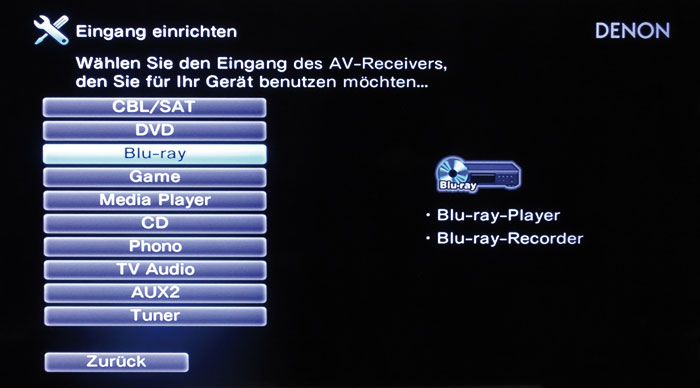

Video und Multimedia

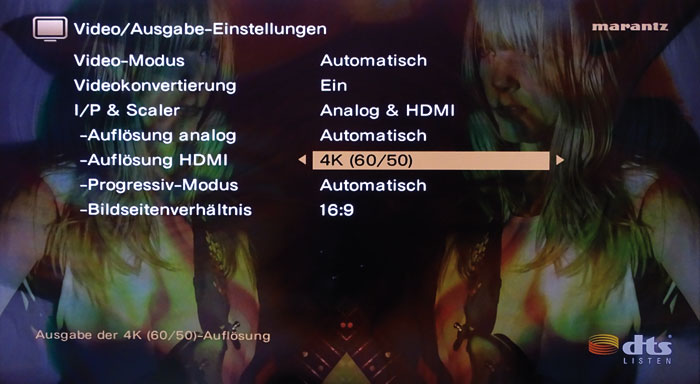

Videoseitig ist der Pioneer mit HDMI 2.0 samt HDR- und HDCP-2.2-Unterstützung nach BT.2020-Norm an zwei Eingängen und allen Ausgängen sehr gut für die UHD-Zukunft gerüstet. Niedriger aufgelöste Signale skaliert der SC-LX89 auf 4K, die Bilder können dank Video-Equalizer umfangreich manipuliert werden.

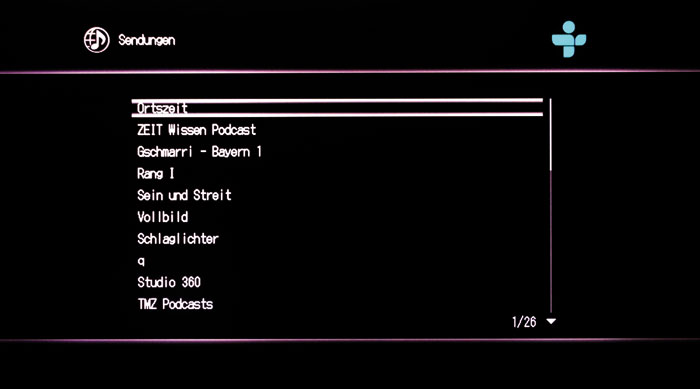

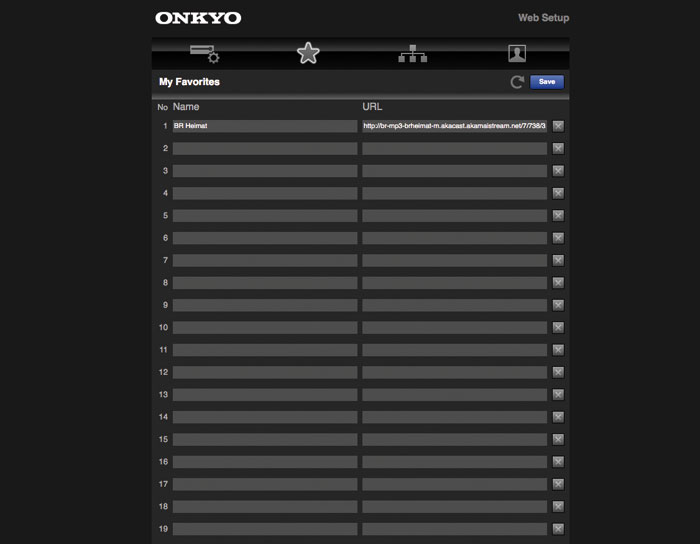

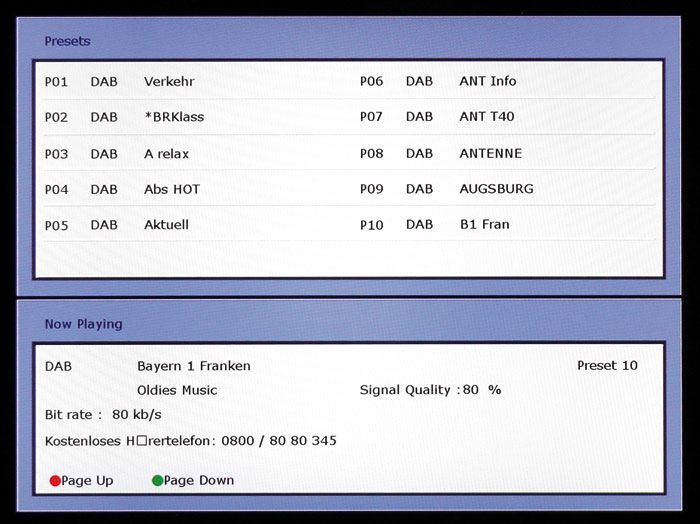

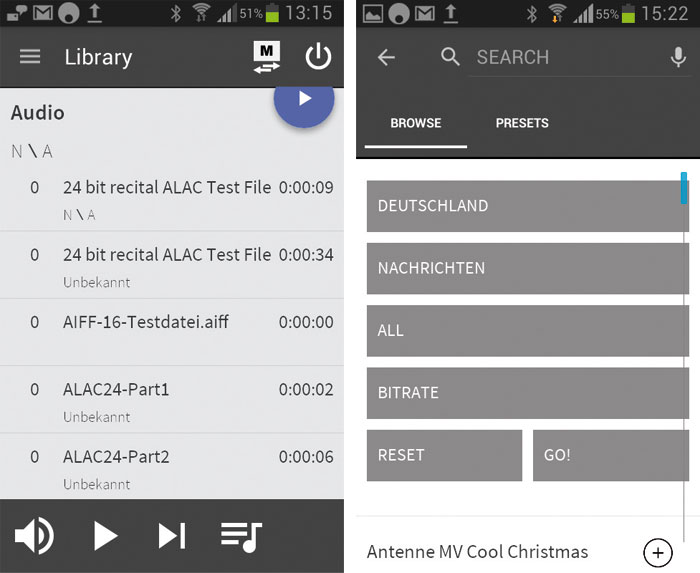

Zu externen Geräten vernetzt der Receiver via WLAN, HDMI-MHL, HTC Connect, DLNA, AirPlay und aptX-fähigem Bluetooth; mit Spotify ist allerdings nur ein Streaming-Dienst an Bord. Natürlich lässt sich Musik auch über das eingebaute vTuner-Internet-Radio in den Receiver holen. Der Media-Player liest von USB-Stiften (nur FAT32) sogar hochauflösende 5.1-Musik im WAV- und FLAC-Format, DSD-Dateien müssen dagegen in Stereo vorliegen.

Tonqualität Surround

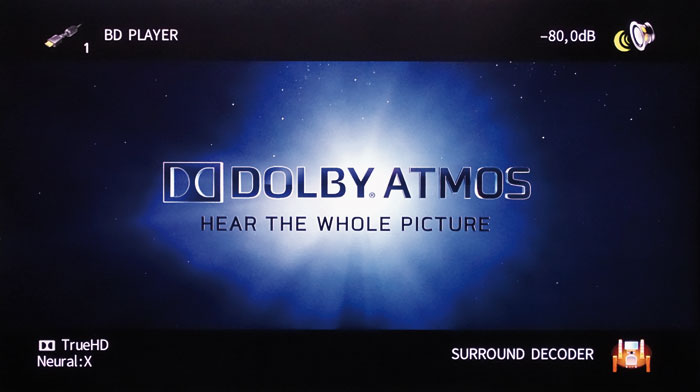

Wie sein Vorgänger strotzt der SC-LX89 bei der Leistungsmessung mit über 1.100 Watt im 7-Kanalbetrieb bei 4-Ohm-Last vor Kraft und beschallt auch stromhungrige Lautsprecher in XXL-Heimkinos mühelos. Auch beim durchschnittlichen Stromverbrauch hält der SC-LX89 den Wert seines Vorläufer mit 103 Watt und rutscht somit erneut nur knapp an unserem Stromsparer-Logo vorbei – vergleichbare Receiver-Boliden ziehen oft den dreifachen Saft aus der Steckdose. Seine Power setzt der Pioneer dann auch musikalisch um: So hievt das Schwergewicht Steely Dans „Gaslighting Abbie“ mit solch einer anspringenden Leichtfüßigkeit, federnden Dynamik und körperhaften Abbildung in den Hörraum, dass es eine wahre Freude ist. Tonal von oben bis unten wie aus einem Guss spielte er mit musikalischem Feingeist und stemmte Bassläufe konturiert wie druckvoll in den Hörraum – auch ohne angeschlossenen Subwoofer. Dabei kippte der Klang auch bei hoher Lautstärke nie ins Harte, was stressfreies Langzeithören ermöglicht. Beim Atmos-Trailer „Amaze“ schickte der SC-LX89 Brachialbässe auf die Membranen unserer Frontboxen – eindrucksvoll auch, wie weit der Pioneer außerhalb der Boxen Effekte platziert und so ein großräumiges, einhüllendes Surround-Feld schafft.

Vor dem zweiten Hördurchgang mit Subwoofer musste die Einmessung ran. Wie immer empfehlen wir die Einmess-Variante „Auto MCACC“, die nach verrichteter Arbeit gleich drei Klangkurven bereitstellt. Besonders „Symmetry“ und „All Ch Adj“ liefern bei nur geringer Anhebung von Bässen und höchster Frequenzen einen etwas wärmeren und trotzdem fein durchgezeichneten Klang. „Front Align“ passte gekonnt den Sound aller Lautsprecher an die beiden Hauptlautsprecher an, die unangetastet bleiben. Neben der erfolgreichen Entzerrung durch den Equalizer sowie der Anpassung der Nachhallzeiten und Gruppenlaufzeit (siehe Kasten „Besonderheiten der Einmess-Automatik MCACC Pro“) ermittelte MCACC auch die Boxen-Dis-tanzen und -Pegel sowie die Größe unserer Lautsprecher korrekt. Als Crossover-Frequenz für den Subwoofer wählte die Einmess-Automatik mit 100 Hertz einen plausiblen Mittelwert, der auch unsere kleinen Deckenboxen berücksichtigte.

Grafiken auch, welche Korrekturen angewendet werden.

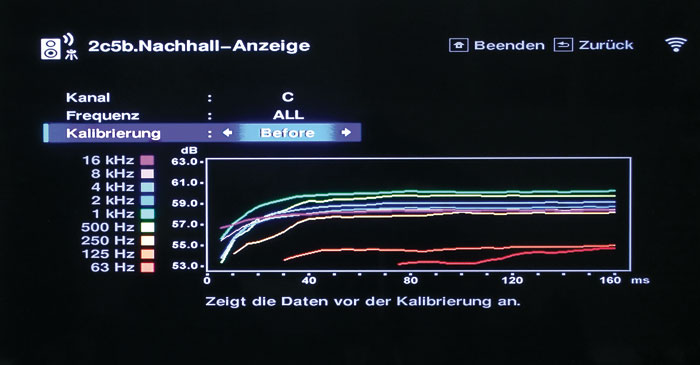

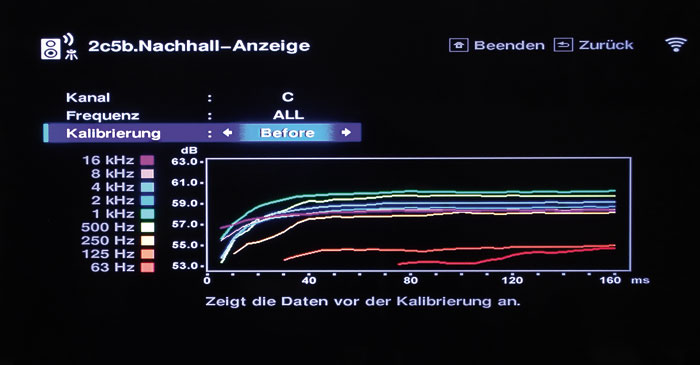

Die „Nachhall-Anzeige“ zeigt den Aufbau des Schallfeldes eines Kanals in Abhängigkeit von Zeit und Frequenz. An den auseinanderdriftenden Bündeln bzw. der Höhe eines Graphs (Y-Achse) erkennt man, dass die Frequenzen verschieden laut schallen.

Nach der Korrektur sind die Frequenz-Bündel fast deckungsgleich, die Frequenzen sind gleich laut und kommen gleichzeitig beim Hörer an. Einzig die rote Linie (60 Hertz) schert aus, der Bass startet bedingt durch Raumakustik-Effekte später.

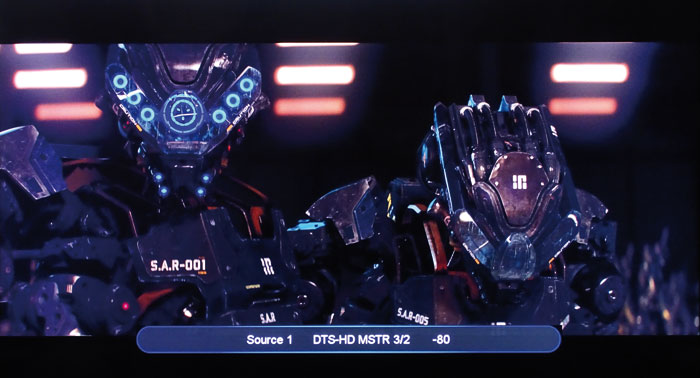

Als Nächstes rotierte unser DVD-Stolperstein „3 Doors Down – Away from the Sun“ im Player, dessen „On Stage“-Dolby-Soundmix ob falscher Phasenbezüge zwischen Subwoofer und Frontboxen auf vielen Verstärkern dünn und bassarm klingt. Dank Pioneers „Phase Control+“-Schaltung und korrigierter Gruppenlaufzeiten schallte der Dolby-Mix jedoch genauso druckvoll wie die korrekt aufgenommene DTS-Spur – Klasse! Nicht minder eindrucksvoll tönte der Ausschnitt aus „X-Men – Zukunft ist Vergangenheit“ auf der „2015 DTS Demo Disc“, den wir mit dem vollen Arsenal an Klangverbesserern im SC-LX89 krachen ließen, darunter auch das „Standing Wave“-Filter zur Vermeidung von Dröhnen aufgrund stehender Wellen bei ungünstiger Raumakustik bis hin zum sechsstufigen „X-Curve“-Filter, das spitze Höhen bei Filmton zuverlässig absenkt. So klingt selbst bei extremen Pegeln der Mutanten-Kampf im „X-Men“-Abenteuer nie schrill und unsauber. Bässe drückten kraftvoll, aber nie eingedickt oder schwammig. So machen Action-Filme richtig Spaß.

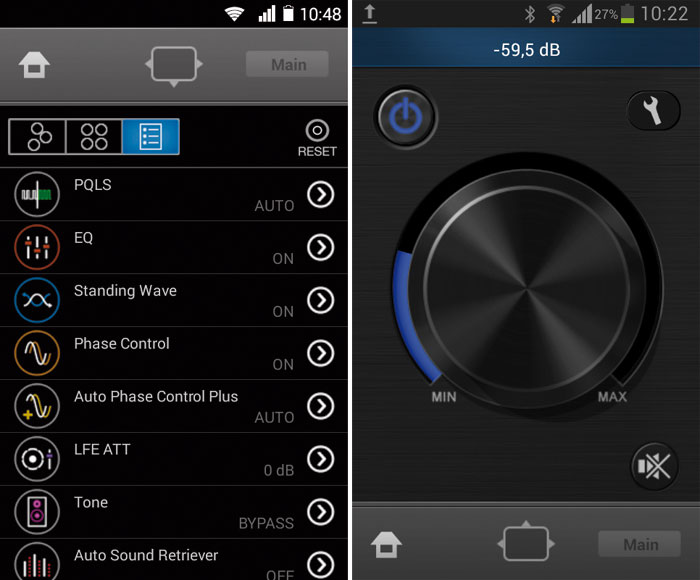

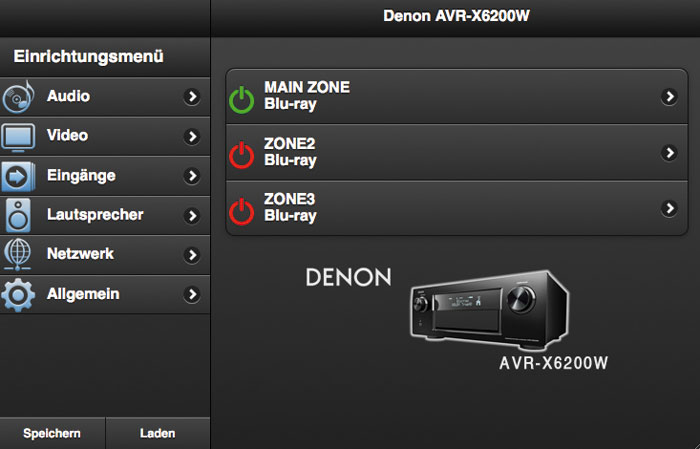

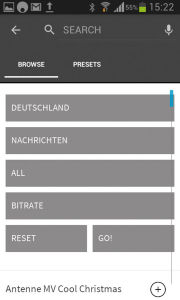

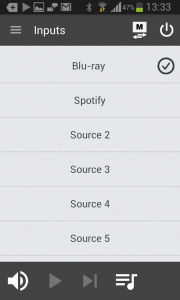

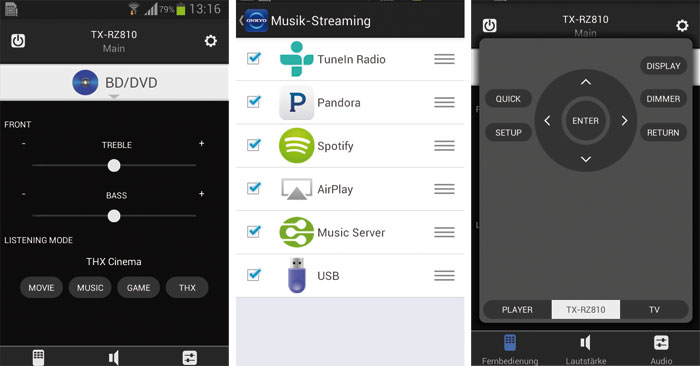

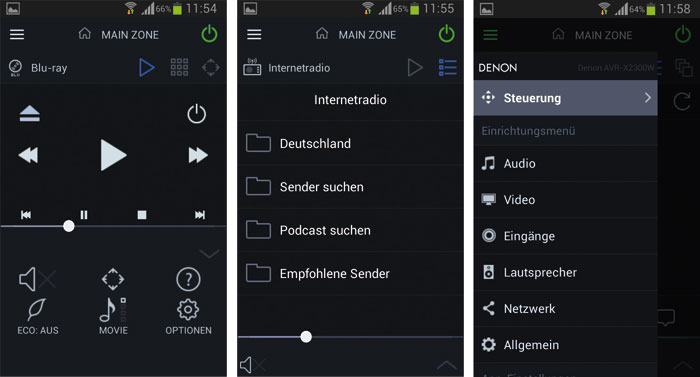

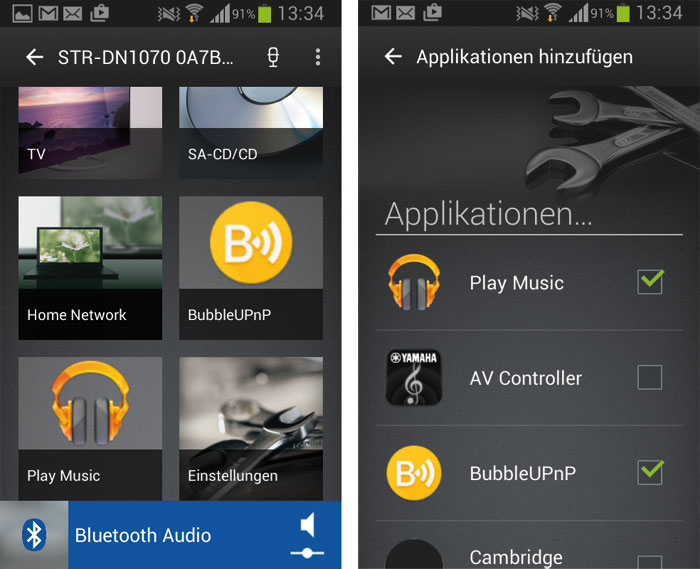

Besonders viel Mühe bei der Handy-Steuerung hat sich Pioneer gegeben, dessen App „iControl AV5“ mehr kann, als nur den AV-Receiver einzuschalten. Mit Hilfe von zwei Dutzend Menü-Seiten lassen sich fast alle Funktionen des SC-LX89 bedienen. Die zum Teil in weit verzweigten Untermenüs versteckten Einstellungen kann man per App schneller erreichen. Mit einer Fingerbewegung lassen sich sämtliche klangrelevanten Einstellungen wie EQ, Phase Control und X-Curve-Filter an- oder abschalten. Ein anderer Bildschirm liefert Details zu den ein- und ausgehenden Video- und Audiosignalen. Mit dem „Push-Player“ kann man Songs, die auf dem Telefon gespeichert sind, über den Receiver wiedergeben, ohne dass man die App verlassen muss. Die Lautstärkeregelung mittels großem Steuerrad lässt sich feinfühliger handhaben als über die Schieberegler anderer Apps. Trotz des großen Funktionsumfangs gelingt die Bedienung fast immer intuitiv; im Praxistest mit einem Android-Telefon verrichtete die auch für das größere Display eines iPad optimierte App zuverlässig und ohne störende Verzögerung ihren Dienst. Die Steuer-App macht Spaß und ist weit mehr als eine Zweitfernbedienung.

Tonqualität Stereo

Da im vermeintlich audiophilsten Hörmodus „Pure-Direct“ alle nicht zwingend benötigten Schalt-kreise deaktiviert sind − also beispielsweise auch die Korrektur der Gruppenlaufzeit – bevorzugten wir im Hörtest den „Direct“-Modus. Damit konnte der Pioneer auch mit Stereo-Musik seine Stärken bei Lebendigkeit, Bass und Durchzeichnung voll ausspielen: So tanzte Michael Jacksons „Who is it“ dank kontrollierter, straffer Bässe, körperhafter Mitten und präzise aufgelöster Höhen förmlich zwischen den Boxen – und das unabhängig von der Zuspielung über HDMI oder optischen Eingang. ao

Der Testbericht Pioneer SC-LX 89 (Gesamtwertung: 95, Preis/UVP: 2700 Euro) ist in audiovision Ausgabe 1-2016 erschienen.

Der entsprechende Testbericht ist in unserem Shop als PDF-Dokument zum Download erhältlich.

Der Beitrag Pioneer SC-LX89 (Test) erschien zuerst auf audiovision.