![]()

Die Fernbedienung glänzt mit Display und Tastenbeleuchtung, die sich bei Bewegung des Gebers aktiviert. Die Tasten zur Decoder-Wahl sind farblich abgesetzt. Das Layout überzeugt mit klaren Funktionsgruppen, trotzdem wirkt der Steuerstab etwas überladen.

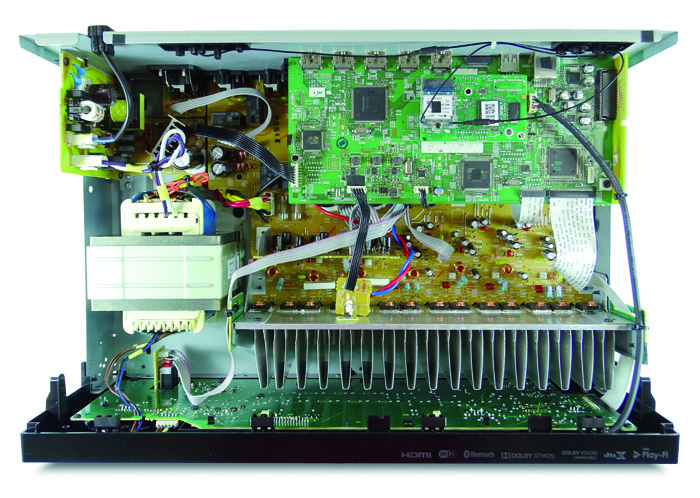

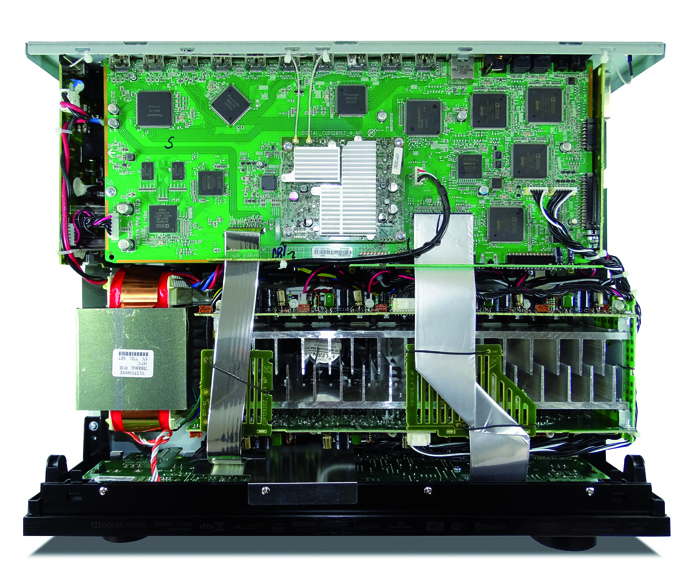

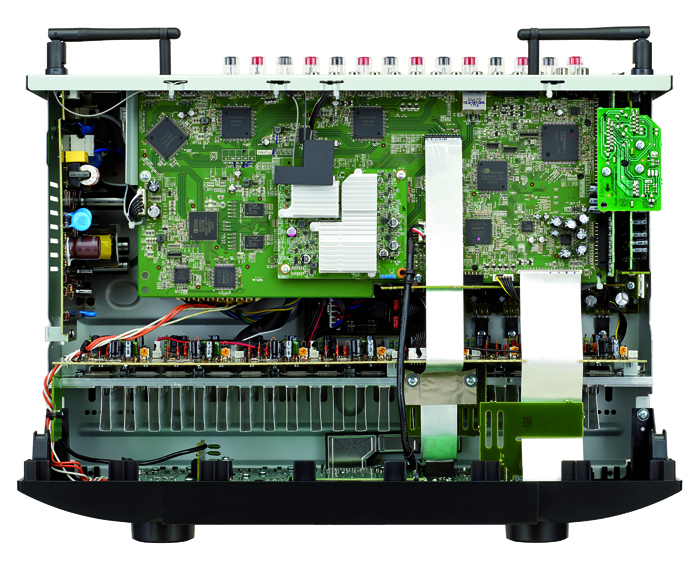

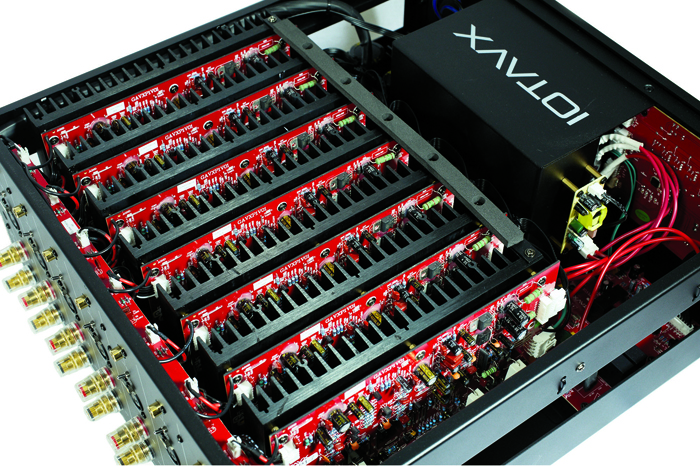

![]() Mehr als ein Dutzend Endstufen hat Denon in seinem neuen AV-Flaggschiff untergebracht.

Mehr als ein Dutzend Endstufen hat Denon in seinem neuen AV-Flaggschiff untergebracht.

Was man damit in Zeiten von 3D-Ton anstellen kann und was der AVC-X8500H sonst noch unter

der Haube hat, zeigt unser Exklusiv-Test.

Gut drei Jahre ist es her, da stieß Onkyos TX-NR3030 mit seinen 11 integrierten Leistungsverstärkern in neue Heimkino-Sphären vor. Erstmals konnte man in Zeiten von Dolby Atmos eine 7.1.4-Surround-Anlage ohne externe Hilfe beschallen. Die Antwort der Konkurrenz ließ nicht lange auf sich warten. Kurze Zeit später brachte Pioneer mit dem SC-LX901 seinen ersten 11-Kanäler auf den Markt, etwas später folgte Denon mit dem AVR-X6300H – einzig Yamaha stattet sein Top-modell RX-A3070 lediglich mit 9 Endstufen aus.

Nun setzt Denon beim brandneuen AV-Flaggschiff AVC-X8500H noch einen drauf und packt 13 Leistungsverstärker ins Gehäuse, das mit 19,5 Zentimeter kaum höher als beim kleinen Bruder ist, aber bedeutend tiefer (48,2 statt 39,3 Zentimeter). Welche zusätzlichen Möglichkeiten sich mit dem Plus an Leistung auftun, erläutern wir im Verlauf dieses Tests. Aufmerksame Leser dürften gemerkt haben, dass das Wort „Receiver“ noch nicht gefallen ist – das hat seinen Grund. Denn beim AVC-X8500H handelt es sich nicht um einen Receiver, sondern um einen Verstärker – oder wie an der Gehäusefront steht: „Integrated Network AV Amplifier“. Entsprechend wandelt sich das im Produktnamen übliche „R“ hier in ein „C“ (steht für Controller). Dass der X8500H sich nach dem Einschalten trotzdem mit den Worten „AV Surround Receiver“ meldet, dürfte per Firmware-Update vermutlich behoben werden. Die fehlende Integration eines klassischen Radio-Empfangsteils hat übrigens keine technischen Gründe.

Selbst mit UKW-Tuner wäre der AVC-X8500H alles andere als ein Schnäppchen. Denn die zusätzlichen Endstufen, ein robusteres Gehäuse-Design sowie neue DSP-Chips schlagen sich natürlich im Preis nieder. Der ist mit 3.700 Euro ebenfalls in der Spitzenklasse angesiedelt.

Außerhalb Europas bietet Denon sein neues AV-Flaggschiff mit einem Radio-Empfangsteil als klassischen Receiver an. Da stellt sich natürlich die Frage, warum der alte Kontinent eine Sonderbehandlung erhält. Folgendes teilte uns Roland Krüger, Denon Product Manager Europe, dazu mit:

„Bei extrem hochwertigen Produkten – wie dem neuen Denon Topmodell AVC-X8500H – steht die perfekte Performance im Vordergrund. Um diese zu erreichen, gilt es, so viele potentielle Störquellen wie möglich zu eliminieren. Daher haben wir uns in Europa mit dem wichtigen und anspruchsvollen Kernmarkt Deutschland dazu entschlossen, das UKW-Modul mit seinen hochfrequenten Einstreuungen ganz wegzulassen. Wichtig ist, dass selbst lokale Radiosender heutzutage bequem übers Web gehört werden können und Nutzer des AVC-X8500H keinesfalls auf ihren Lieblingssender verzichten müssen – sei es direkt per eigenständiger Funktion ´Internet-Radio` oder über unser firmeneigenes HEOS Musikstreaming.“

3D-Sound mit 15 Kanälen

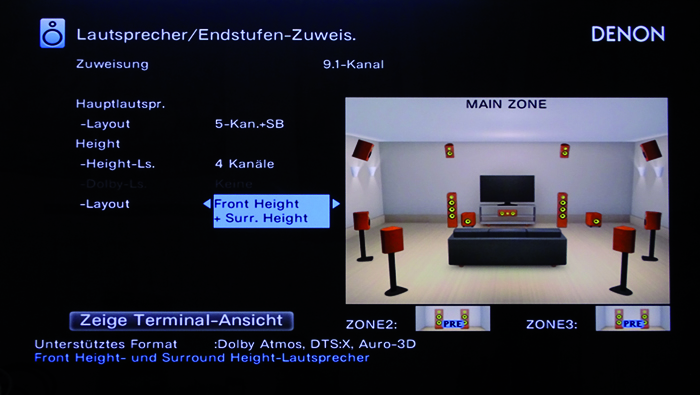

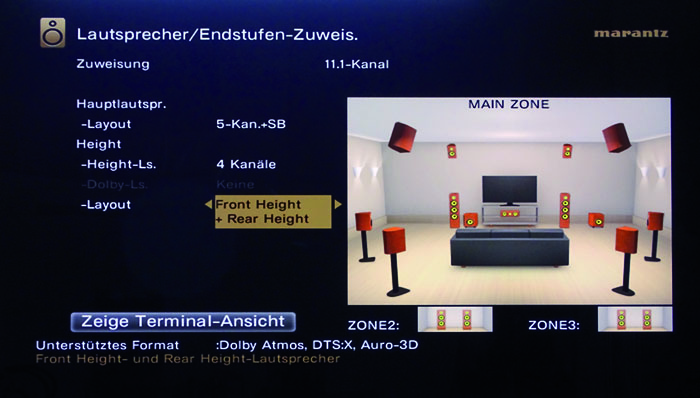

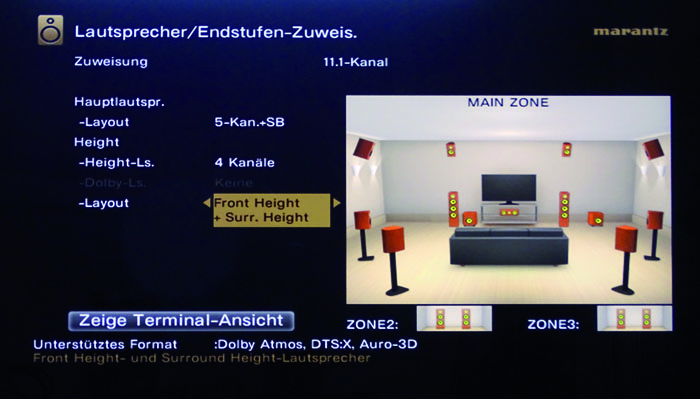

Den fehlenden Tuner können wir dem als Verstärker ausgewiesenen Denon nicht wirklich anlasten, ansonsten ist das Dickschiff aber randvoll mit so ziemlich allem, was im Heimkino derzeit möglich ist. Neben Dolby Atmos und DTS:X decodiert der AVC-X8500H auch Auro 3D, allerdings erst nach einem voraussichtlich im Mai erscheinenden Firmware-Update. Trotz seiner 13 Endstufen bekam der AVC-X8500H 17 Mehrkanal-Pre-outs spendiert. Intern verarbeitet der Bolide bis zu 13.2 Kanäle für Dolby und 11.2 Kanäle für DTS:X. Mehr lässt DTS im Heimkino derzeit nicht zu, doch arbeitet der Dolby-Rivale bereits an einer Kanal-Erweiterung, die laut Denon per Firmware-Update beim AVC-X8500H integriert wird – voraussichtlich aber erst 2019. Auro 3D wird künftig mit bis zu 13.2-Boxen-Konfigurationen unterstützt, das heißt samt „Voice of God“-Deckenkanal, vorderem Height-Center sowie zwei hinteren Surround-Lautsprechern (Back-Rear). Diese Konfiguration gab es bisher nur in echten Kinos beziehungsweise bei wenigen Exoten wie Trinnovs „Altitude“-Prozessor.

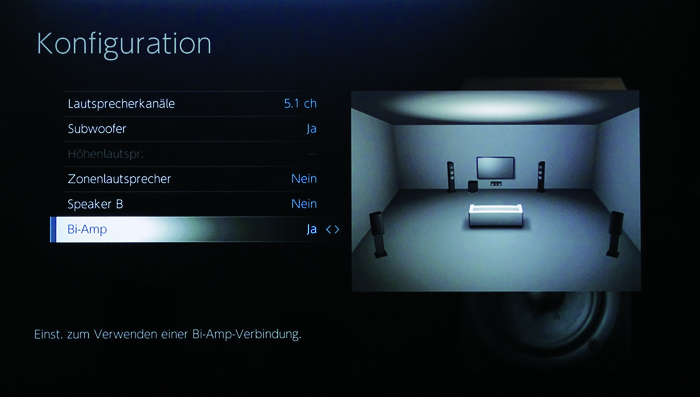

Besonders praktisch: Boxen-Terminals gibt es gleich 15 Stück, von denen 13 zeitgleich aktiv sein können. Verkabeln lassen sich damit vollständige Lautsprecher-Sets für Atmos, DTS:X und Auro, der Decoder entscheidet dann von Fall zu Fall, welches Boxen-Pärchen stumm bleibt. Denon nennt das „intelligentes Auto Switching“.

Ungenutzte Endstufen können für das Bi-Amping von 2 oder sogar 5 Lautsprechern verwendet werden. Auf Wunsch können zwei weitere Hörräume aktiv beschallt werden, wobei der Denon in Hörzone 2 und 3 auch Digitalströme der S/PDIF- und Koaxial-Buchsen wiedergibt; in Zone 2 zudem HDMI-Signale. Wer möchte, kann alle 13 Endstufen abschalten und das Gerät als reine 13.2-Vorstufe verwenden – auch wenn das wenig Sinn macht.

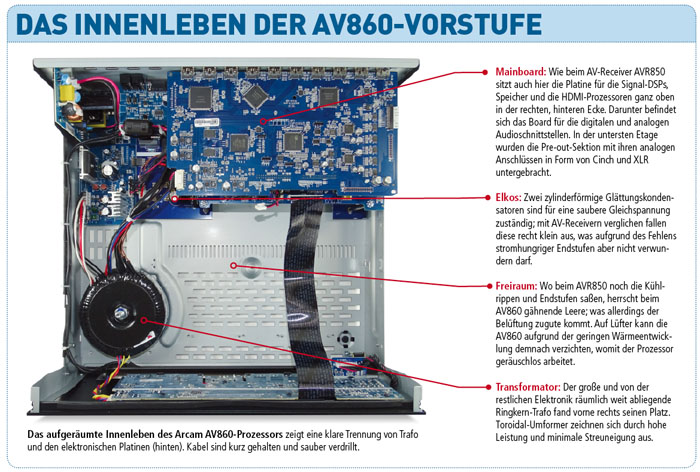

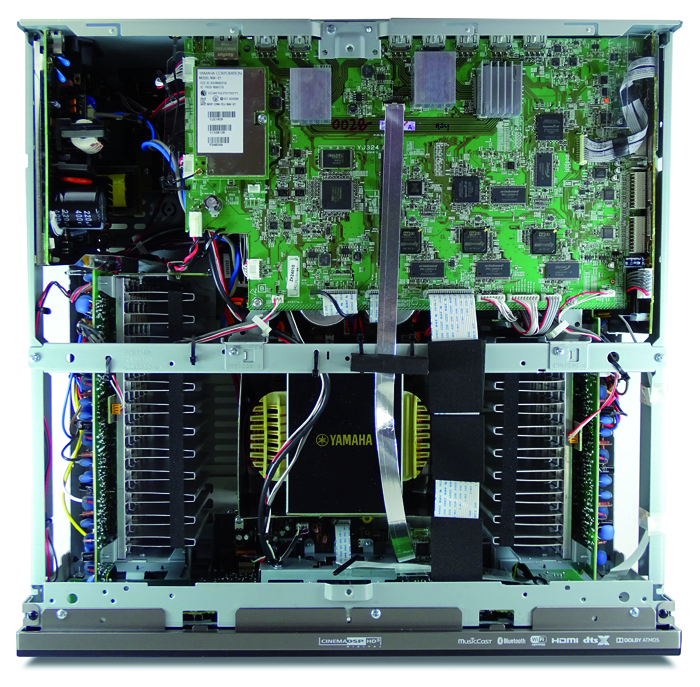

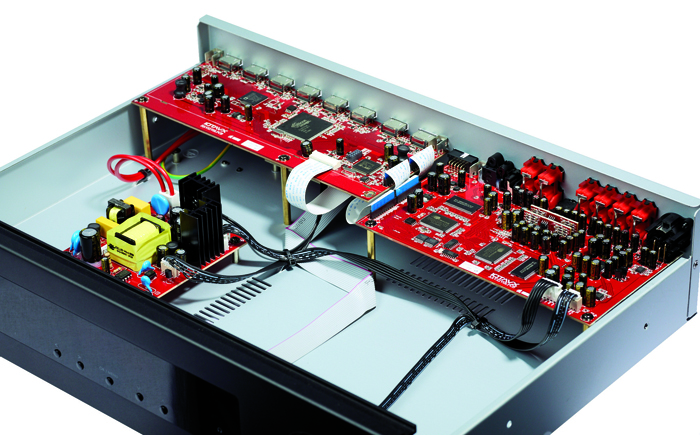

Innere und äußere Werte

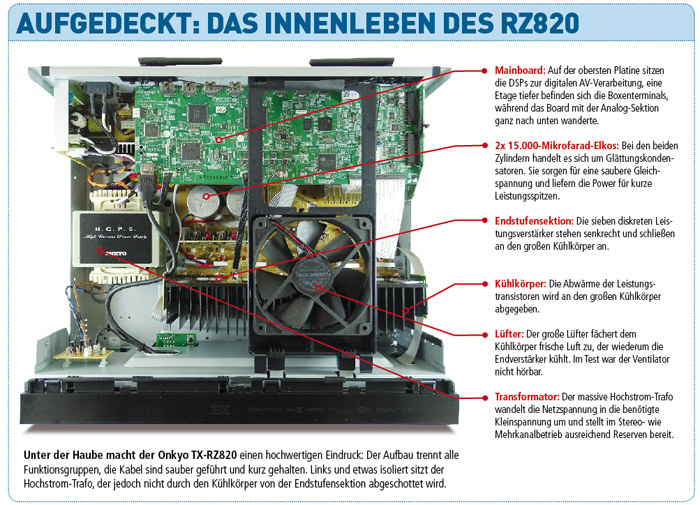

Ein Blick unter den Deckel offenbart geballte Technik: Der symmetrische Aufbau platziert mittig im Gehäuse den riesigen Transformator, der von Kühlrippen links und rechts abgeschirmt wird. An die Kühlkörper schmiegen sich je 6 bzw. 7 Leistungsverstärker, die im Monoblock-Design auf 13 separaten Platinen verbaut sind. Darunter sitzen auf jeder Seite 2 große Lüfter. Vollständig überarbeitet haben die Ingenieure die Digitalsektion, die Denon etwas kryptisch „D.D.S.C.-HD 32“ nennt: Die Umwandlung der digitalen Eingangssignale in 15 analoge Ausgangssignale erledigen insgesamt 8 32-Bit-DACs von AKM (Typ 4490). Für die 13.2-Signalverarbeitung sind 2 neue ADI Griffin DSPs (Typ ADSP-21573) mit Dual-Core-Prozessor von Analog Devices zuständig. Die Konstruktion des AVC-X8500H ermöglicht ferner den Austausch von Bauteilen bzw. die Integration neuer Technologien durch künftige Hardware-Upgrades – eine feine und sinnvolle Sache, unter anderem im Hinblick auf die Einführung des HDMI-2.1-Standards.

![]()

Schon jetzt erfuhr das Design des Flaggschiffs ein Upgrade, das noch wertiger wirkt als bei den Receivern. Die Gründe liegen zum einen im größeren Chassis, das höher (19,5 cm) und ein gutes Stück tiefer (48,2 cm) ausfällt. Zum anderen besitzt der AVC-X8500H statt einer Metall-Haube zwei separate Seitenteile sowie eine schwere Deckplatte, die einzeln verschraubt wurden, recht dick sind und damit äußerst robust ausfallen. Die massive Aluminium-Front bekam ein dezentes Facelift spendiert, der schwarze Rahmen um Display und Klappe gehört nun der Vergangenheit an. Das neue, zweizeilige Punktmatrix-Display stammt aus Denons audiophiler Stereo-Ecke; es lässt sich dimmen oder ganz abschalten. Etwas Kritik müssen wir am Drehregler für die Lautstärke üben, der zumindest bei unserem Testmuster nicht ganz rund lief und leise Schleifgeräusche verursachte. Die massive und aus einem Stück gefräste Alu-Klappe ist satte 9 Millimeter dick. Darunter verbergen sich wie gehabt alle Tasten zur Bedienung sowie Anschlüsse für USB, HDMI, Kopfhörer und das Einmess-Mikro.

![]()

Alle wichtigen Anschlüsse samt Phono für den Vinyl-Spieler sind in ausreichender Anzahl vorhanden, auch 15.2.-Pre-outs für 3D-Ton mit noch mehr Boxen gibt es. Trotz 13 Endstufen lassen sich 15 Paar Lautsprecher verkabeln; der Decoder entscheidet, welche Boxen aktiv sind. Die Antennen (nicht im Bild) für WiFi und Bluetooth sind abnehmbar.

Apropos Konnektivität: Die Rückseite strotzt vor Buchsen für alle erdenklichen Fälle: 7 HDMI-Eingänge, 3 HDMI-Ausgänge, 4 Digitalton-Buchsen, 7 analoge Cinch-Inputs sowie eine Phono-Platine sind auch für große Heimkinos mehr als ausreichend. Nostalgiker werden die analogen Videobuchsen für YUV- und FBAS-Verbindungen zu schätzen wissen. Eine Seltenheit ist der 7.1-Eingang, an den man einen SACD-Player hängen kann.

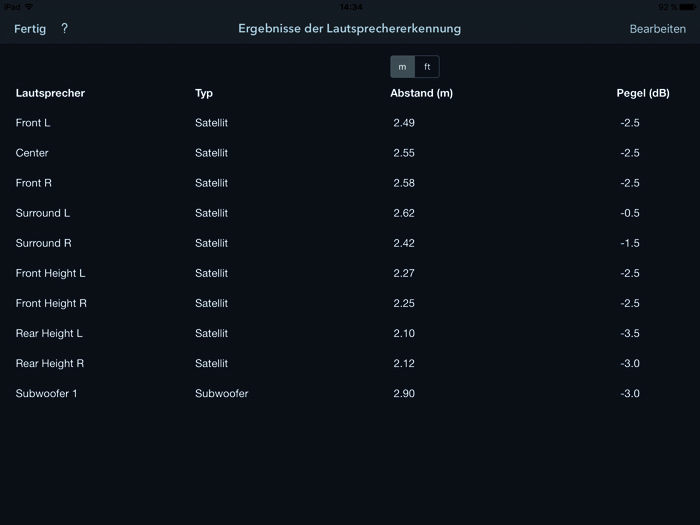

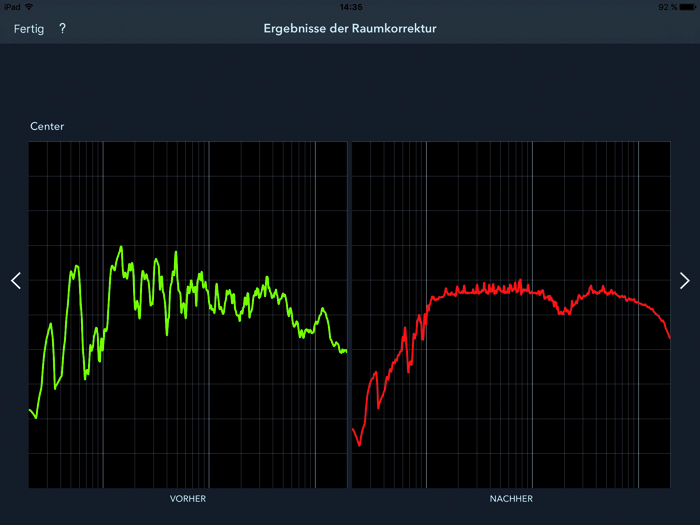

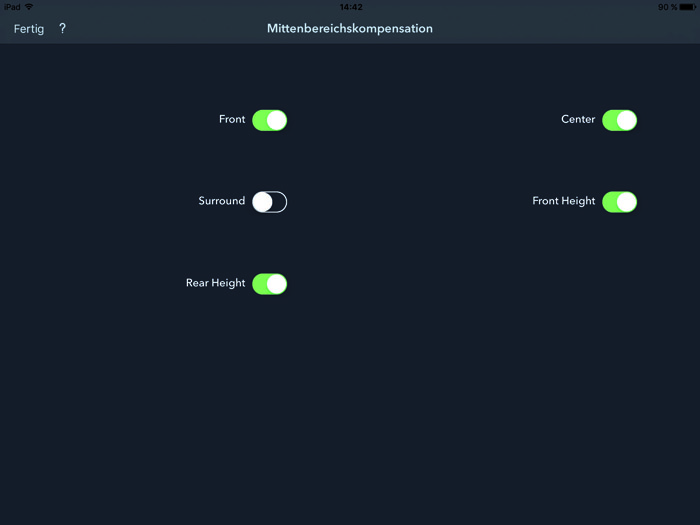

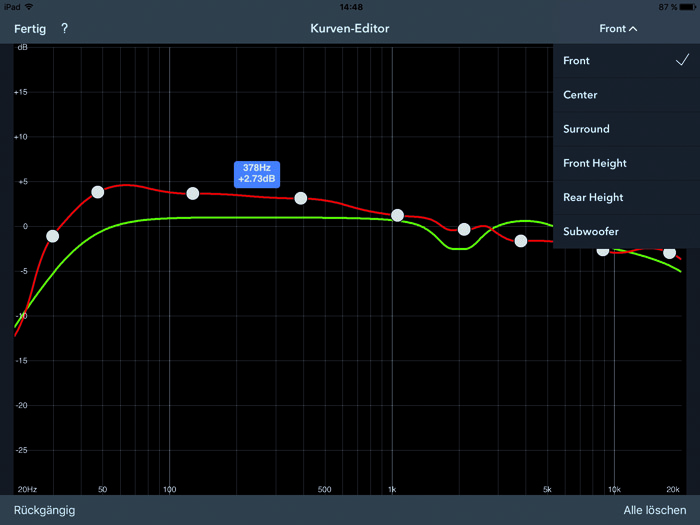

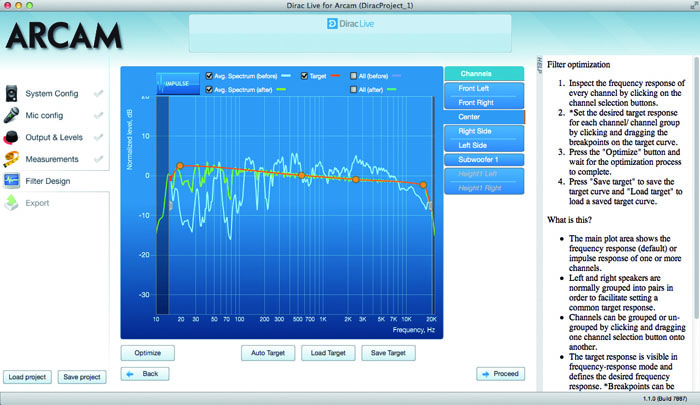

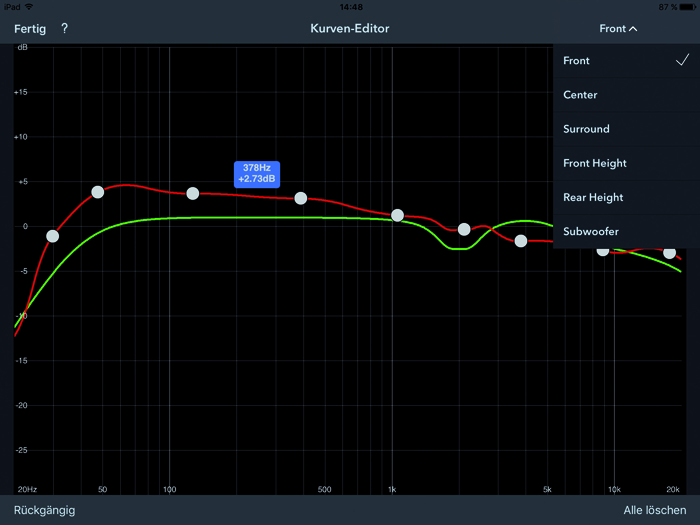

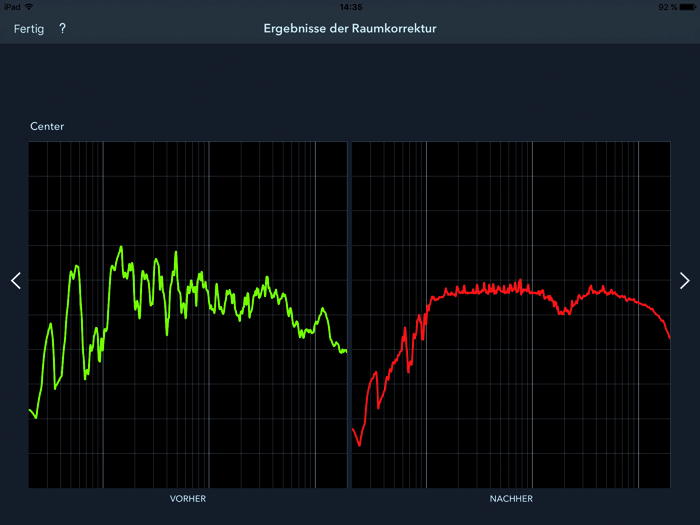

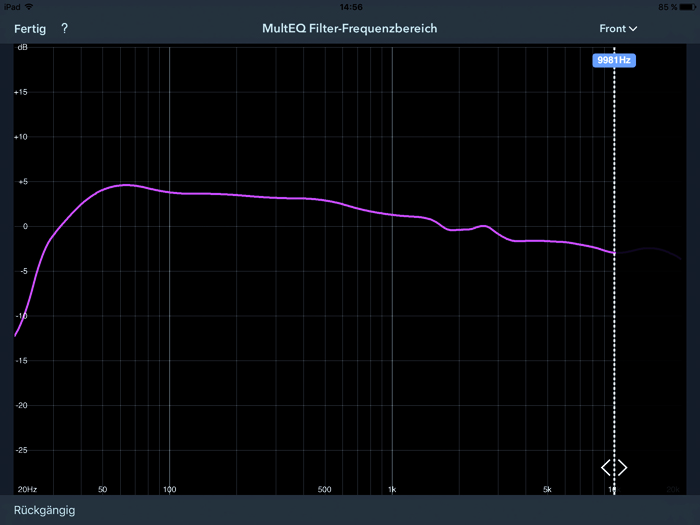

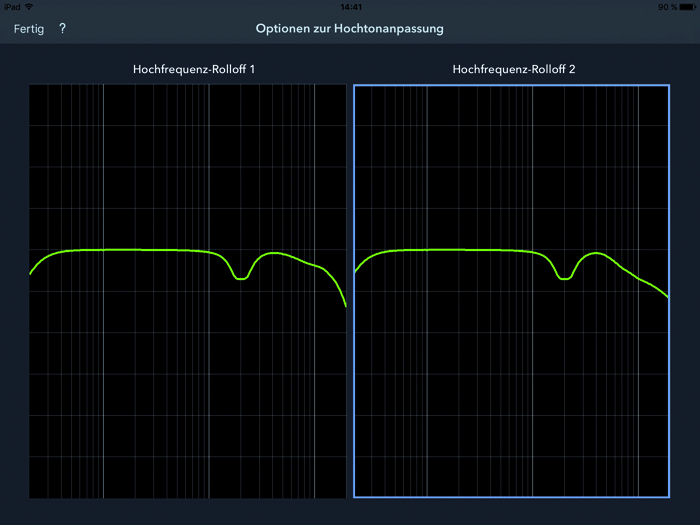

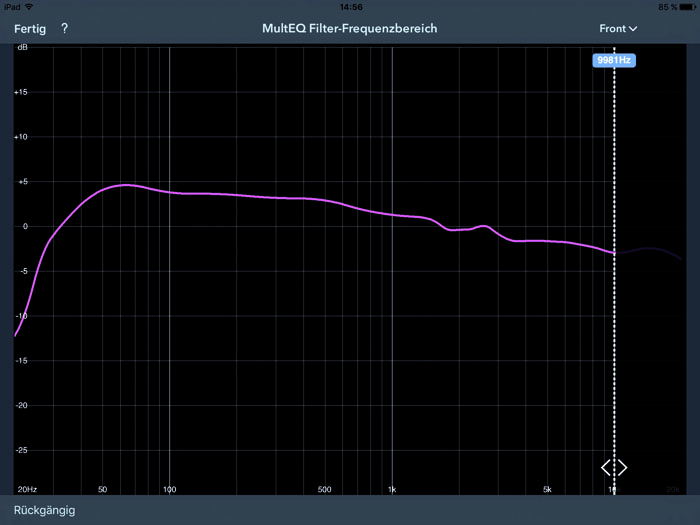

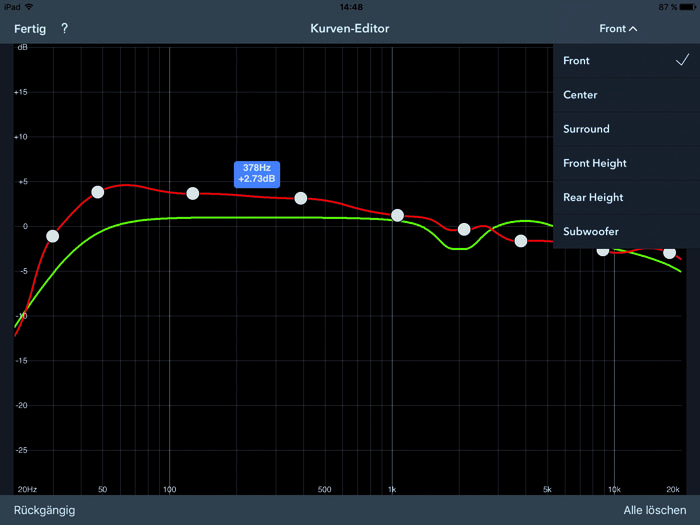

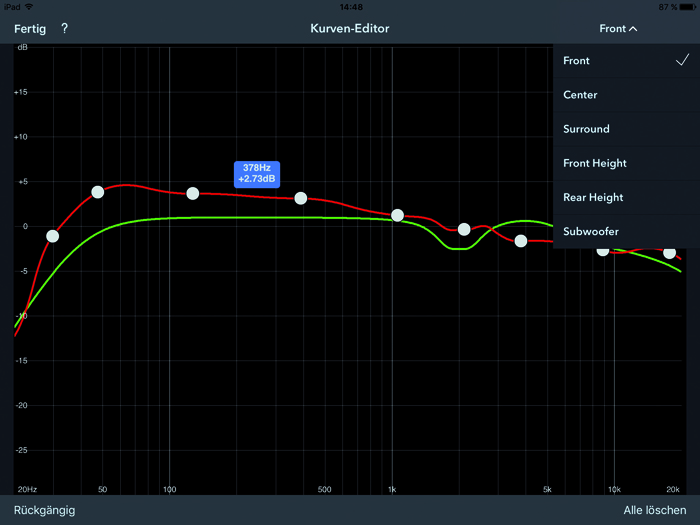

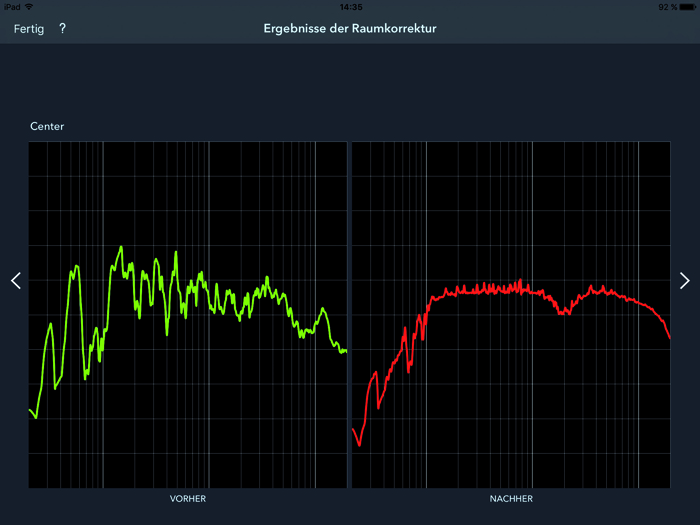

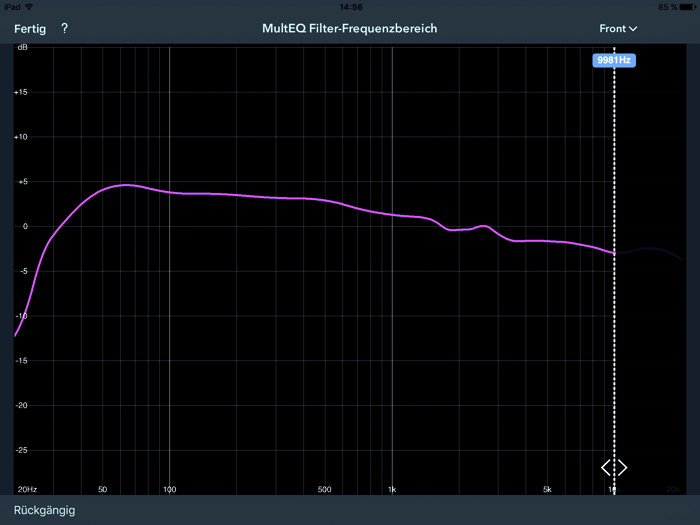

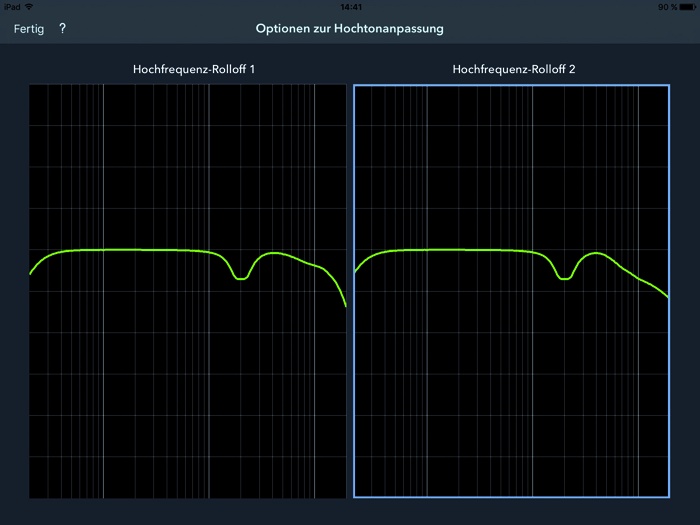

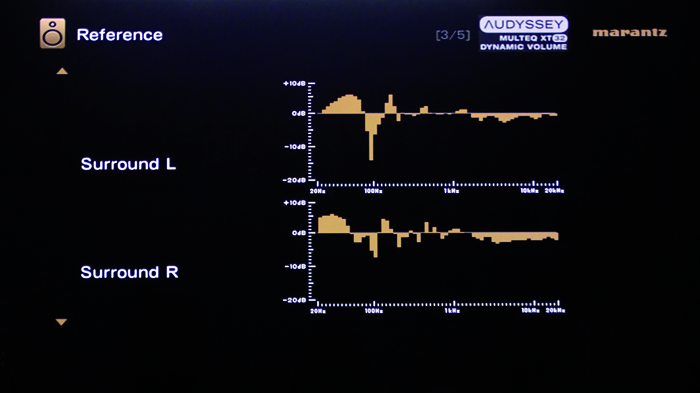

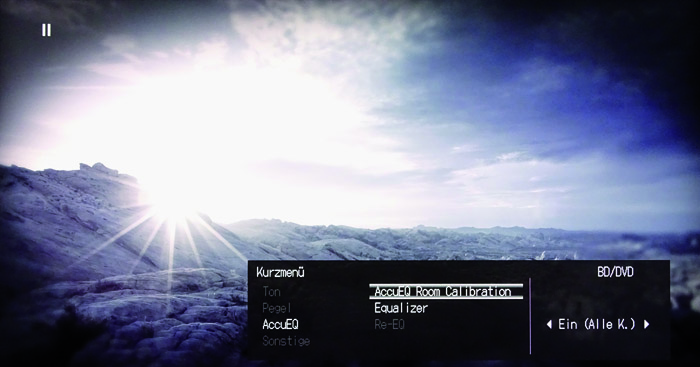

Audyssey und DTS Virtual:X

An Bord des Denon befindet sich die bewährte und größte Einmess-Automatik MultEQ XT32 von Audyssey. Diese unterstützt bis zu 8 Messpunkte, zum Funktionsumfang gehören auch die Loudness-Schaltung „Dynamic EQ“, die Dynamikreduktion „Dynamic Volume“, die Anti-Bassdröhn-Schaltung „LFC“ sowie die separate Einmessung von 2 Subwoofern („SubEQ HT“). Optional darf man mit der 20 Euro teuren App „Audyssey MultEQ Editor“ die Ergebnisse der Einmessung manipulieren bzw. nach persönlichen Hörvorlieben gestalten – etwa durch die Vorgabe eigener Zielkurven für die Frequenzgang-Entzerrung.

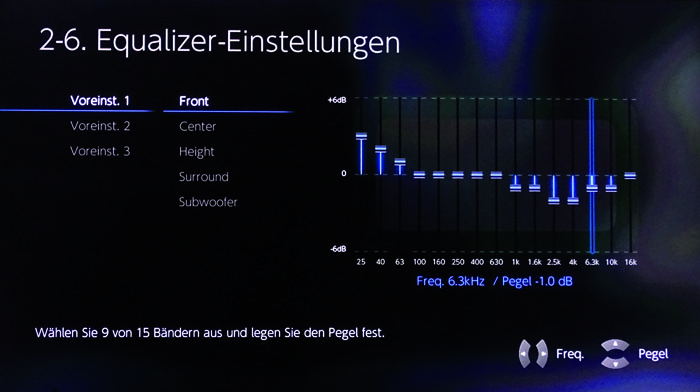

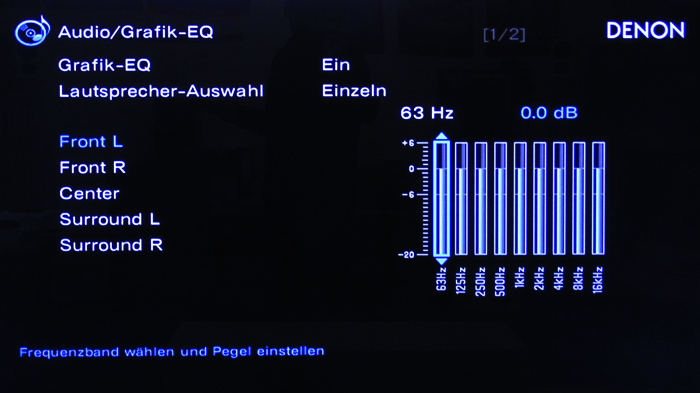

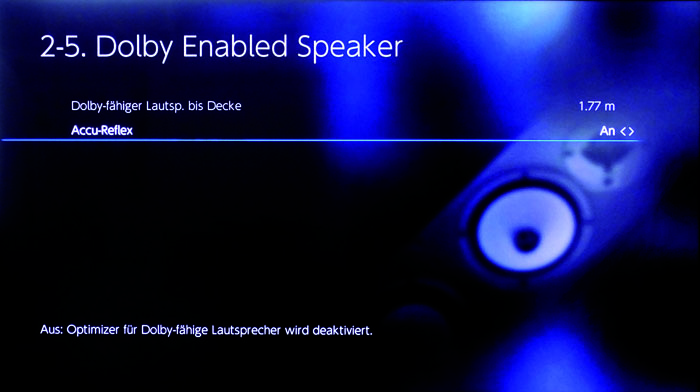

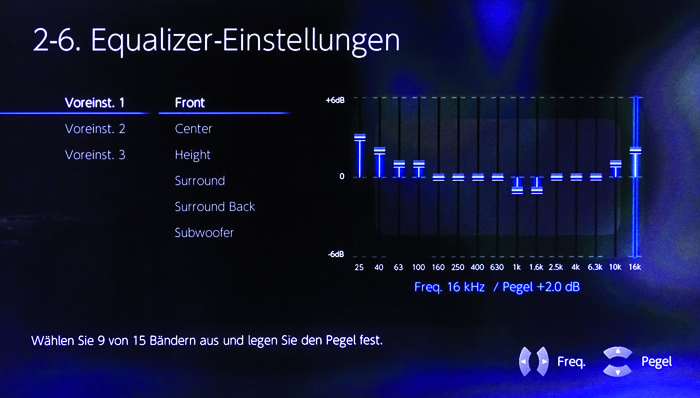

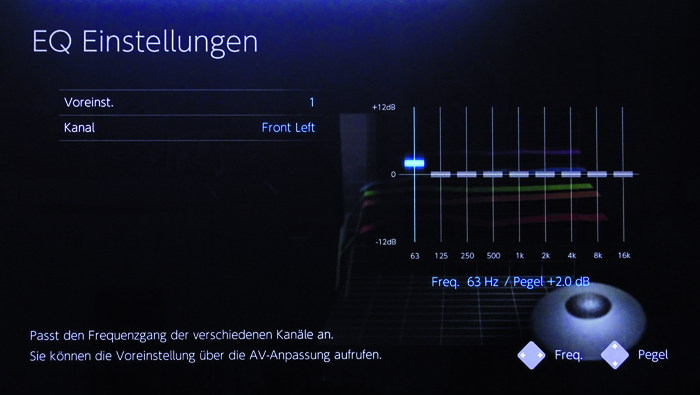

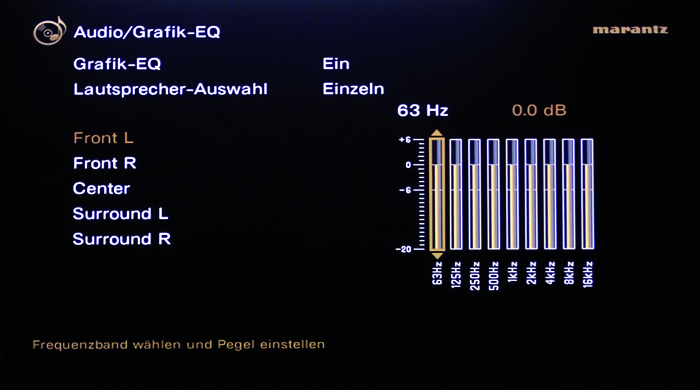

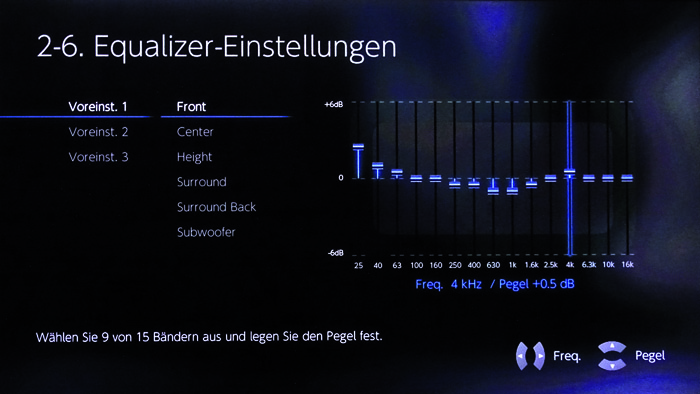

Leider nichts getan hat sich beim Standard-Equalizer, der noch immer keine Regelung der beiden Subwoofer vorsieht und alle übrigen Boxen erst ab etwas hohen 63 Hertz justiert. Auch lässt er sich nicht bei aktivem Audyssey einschalten. Die Decoder für Dolby Atmos, DTS:X und künftig auch Auro 3D unterstützen bis zu 6 Höhenboxen, ob alle oder nur ein Teil spielen, hängt wiederum vom aktiven Decoder und dem gewählten Lautsprecher-Layout ab; nicht jeder Decoder unterstützt jede Boxen-Position. 2D-Ton in Stereo oder Mehrkanal blasen die beiden Surround-Upmixer von Dolby und DTS zu 3D-Sound auf. Auch die Wiedergabe der jeweils konkurrierenden Tonformate ist möglich (Cross-Format-Upmixing). Ausnahme sind Dolby Atmos und DTS:X, die nur noch in nativer Form abgespielt werden können.

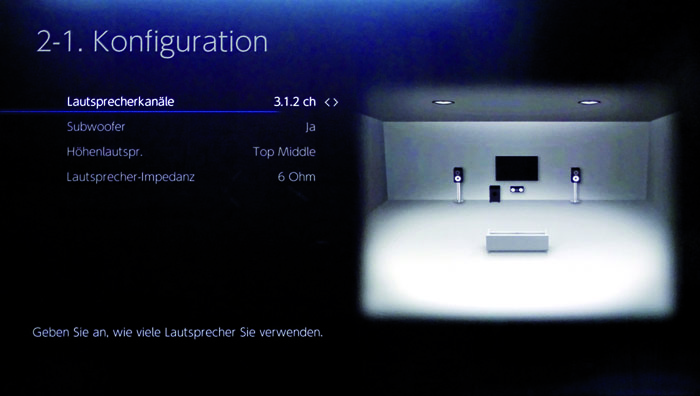

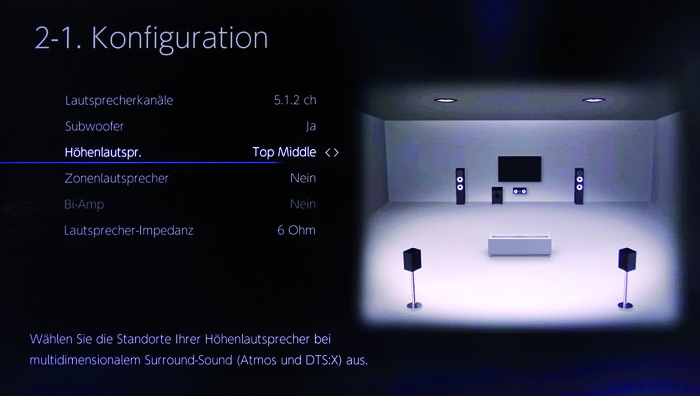

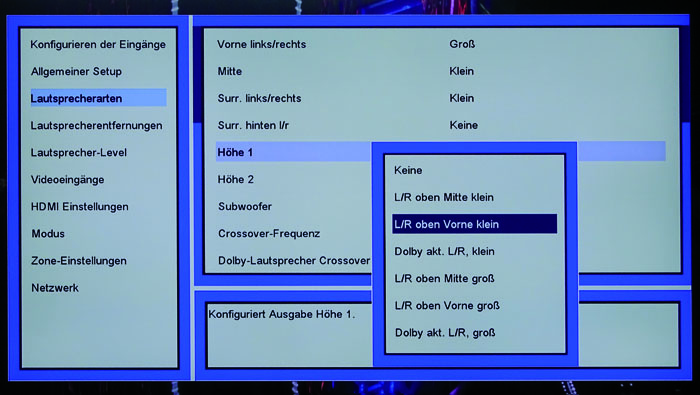

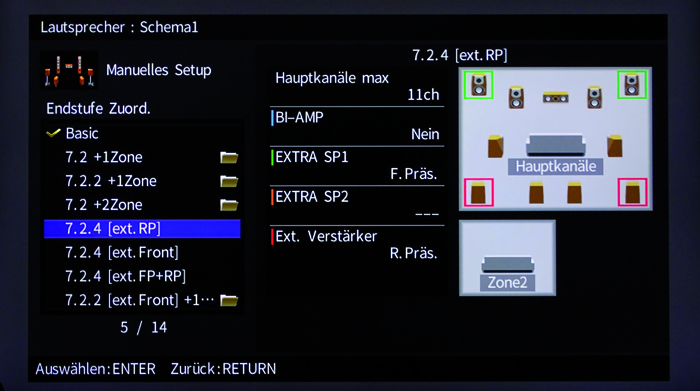

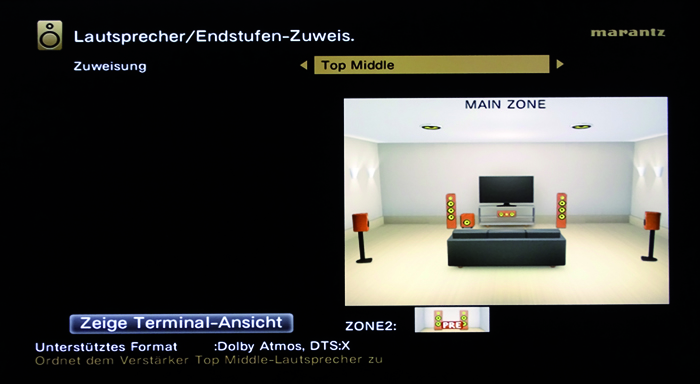

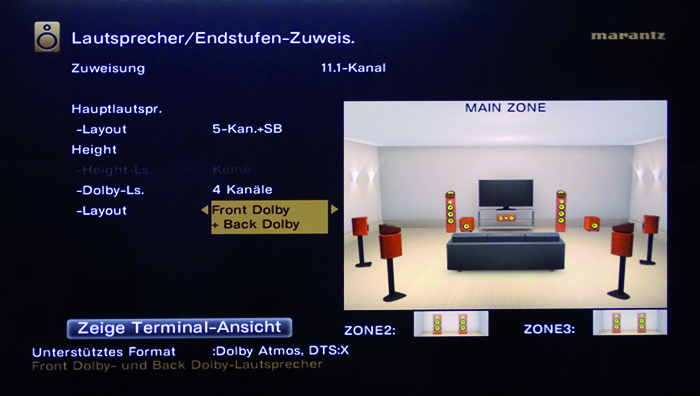

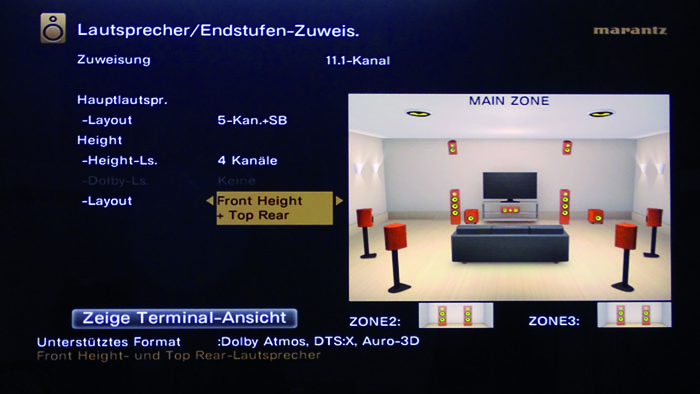

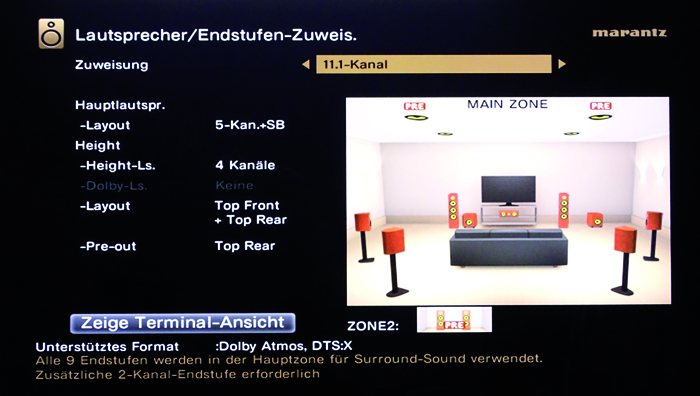

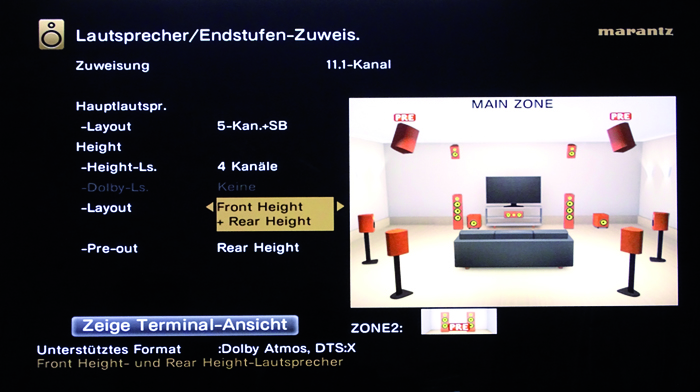

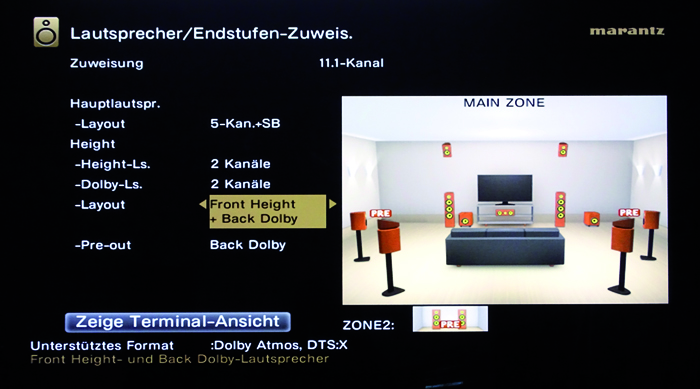

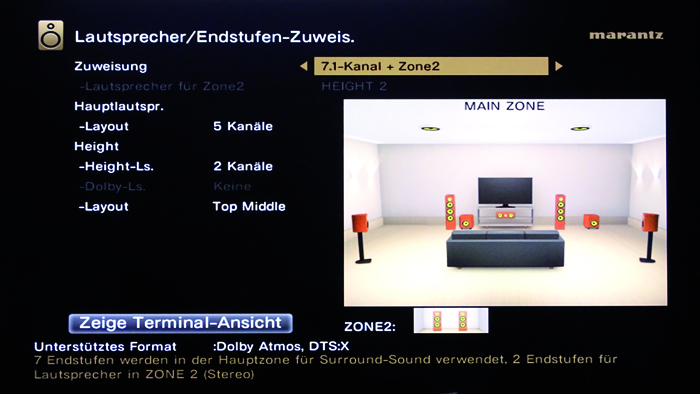

Mit seinen 13 Endstufen bietet der Denon AVC-X8500H eine fast unüberschaubare Anzahl verschiedener Boxen-Kombinationen für Dolby Atmos und DTS:X. Auch wenn der Auro-3D-Decoder noch nicht an Bord ist, lassen sich hierfür bereits Layouts einstellen. Selbst 15.2-Setups kann man wählen: Hier entscheidet – wie bei allen anderen Layouts auch – der Decoder, welche Lautsprecher aktiv spielen oder stumm bleiben.

![]()

Auro 13.2: Mit VoG-Kanal, Height-Center und Back-Rears liefert das Layout die maximale Auro-Konfiguration.

![]()

9.2.4: Das Standard-3D-Ton-Layout 7.2.4 kann um 2 Front-Wide-Lautsprecher erweitert werden.

![]()

Benutzerdefiniert: In diesem Modus darf man jedem Kanal einen der Boxenausgänge selbst zuweisen.

![]()

6 Richtige: Während Dolby und DTS mit allen 6 Deckenboxen klarkommen, dürfte hier Auro streiken.

![]()

7.2.6 mit Surround-Height: Bei seitlichen Höhenboxen streikt Dolby. DTS nutzt sie bis 11.2-Setups.

![]()

5.2.8: Auch 8 Höhenboxen kann man einstellen, es laufen jedoch je nach Decoder maximal 6 zeitgleich.

![]()

Aufsatz-Boxen sind auf 4 Stück beschränkt. Up-Firing-Speaker werden zukünftig auch von Auro unterstützt.

![]()

7.2.6: Dolby nutzt alle 13.2 Boxen. DTS:X unterstützt nur 11.2-Kanäle, die Top-Middle-Speaker bleiben stumm.

![]()

Auch seitliche Höhenboxen lassen sich für Auro-3D-Ton mit dem VoG-Kanal und Height-Center kombinieren.

Neu bei Denon ist der Decoder „DTS Virtual:X“, der immersiven Surround-Sound ermöglichen möchte – ganz ohne Rear- oder Höhen-boxen. Hinzu kommen 6 von Denon entwickelte Raumklangprogramme.

3D-Sound ganz ohne Höhenboxen? Und Surround-Sound ohne Rear-Boxen? – Der neue Raumklang-Decoder „Virtual:X“ von DTS soll es möglich machen.

Der Name gibt bereits Aufschluss darüber, wie das funktionieren soll, nämlich virtuell. Hierbei manipulieren sogenannte psycho-akustische Rechenalgorithmen Tonsignale, um den Ohren Schallquellen vorzugaukeln, die physisch gar nicht existieren. Neu ist das Konzept nicht, Soundbars nutzen die Technik seit Jahren, um Raumklang aus einer einzigen Box zu erzeugen – meist mit eher bescheidenem Ergebnis. Virtual:X geht noch weiter und möchte unabhängig von der Anzahl vorhandener Lautsprecher immersiven Surround-Sound ins Wohnzimmer holen. Im Klartext: Musik und Filmton sollen mit Virtual:X auch aus Stereo-Boxen ähnlich tönen wie aus einem 7.1.4-Set – so das Werbeversprechen.

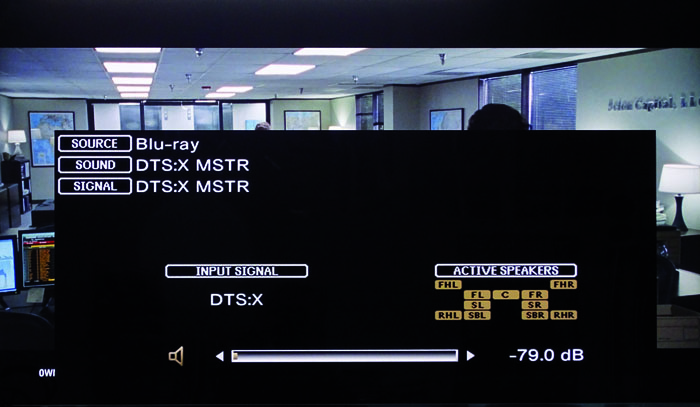

![]()

DTS Virtual:X taucht im Menü zur Decoder-Wahl nur auf, wenn keine Höhenboxen aktiviert sind.

Im AVC-X8500H lässt sich der Virtual:X-Decoder mit Boxen-Konfigurationen von 2.0 bis 9.2 nutzen. Sind Höhen-Boxen aktiv, verschwindet Virtual:X aus der Decoder-Auswahl. Gleiches passiert, wenn Dolby-Ton anliegt. Unterstützt werden nur PCM- und DTS-Signale jeglicher Kanal-Konfiguration; auch DTS:X-Sound. Wandelt man jedoch Dolby-Ton im Zuspieler ins PCM-Format, taucht der Virtual:X-Decoder wieder auf.

Und wie klingt‘s? In unserem Hörraum überraschend gut. Bei DTS:X-Sound an einem 7.1-Boxenset vermochte Virtual:X tatsächlich den Klang etwas in die Höhe zu ziehen und größer wirken zu lassen. Die Präzision nativen 3D-Sounds ist mit Virtual:X aber nicht zu erzielen, Effekte über dem Kopf waren – wenn überhaupt hörbar – nur diffus zu erahnen. Stereo-Ton bläst Virtual:X recht räumlich zu Mehrkanal-Sound auf, der Decoder eignet sich daher auch als Alternative zu den Upmixern DTS Neural:X und Dolby Surround. Natürlich wollten wir auch wissen, was Virtual:X aus Stereo-Boxen zaubert. Tatsächlich vermochte der Decoder einen überraschend räumlichen Sound mit echtem Surround-Feeling auch von seitlich des Hörplatzes zu erzeugen. In der Höhe konnten wir jedoch abermals nur sehr vage Effekte vermuten.

Leider bringt der virtuelle Upmix auch unschöne Nebenwirkungen mit sich: So fiel uns in allen Fällen ein deutlicher Schub im Hochton auf, der den Klang merklich aufhellte. Bei speziellen Ton/Boxen-Kombinationen – etwa bei Stereo-Ton mit 2.0-Lautsprechern – litt zudem die Sprachverständlichkeit, Dialoge klangen diffuser und leiser. Bei Mehrkanal-Ton und 5.1/7.1-Boxen-Sets blieben Dialoge hingegen unangetastet.

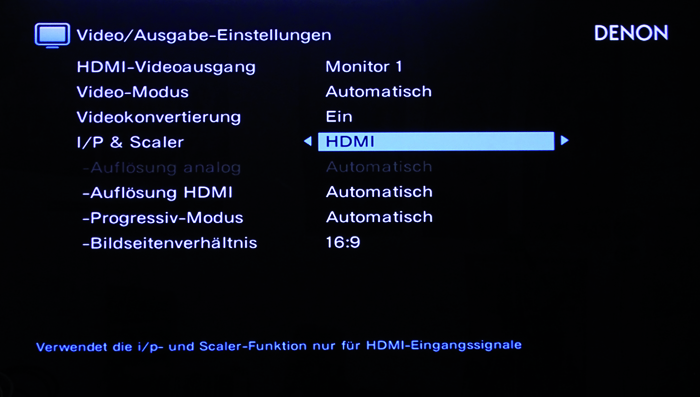

Video und Multimedia

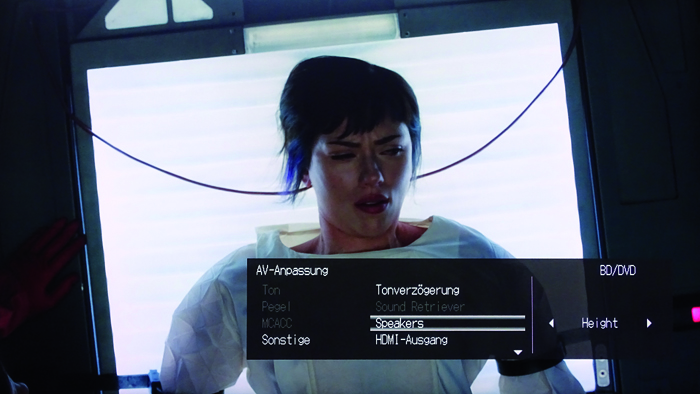

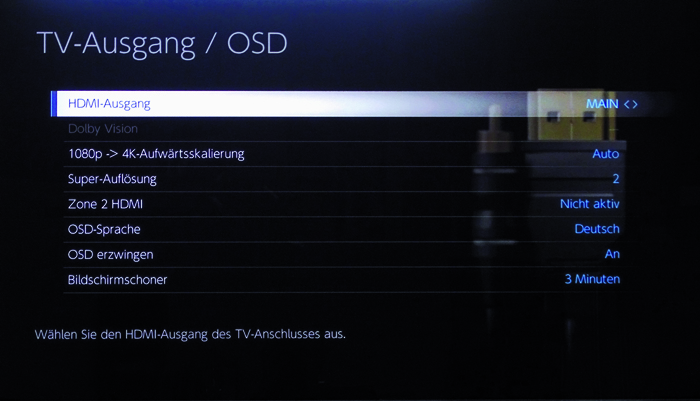

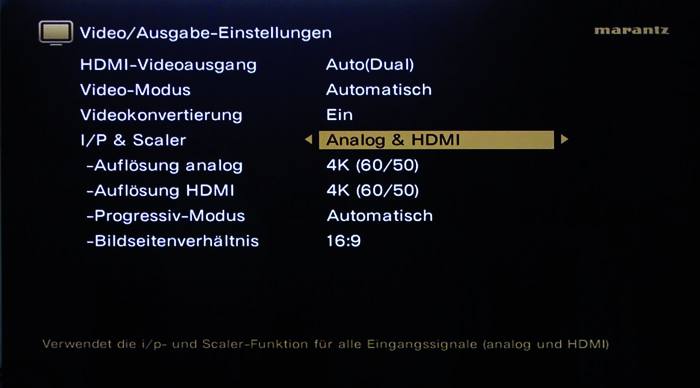

Das Videoboard ist mit 4K/60p, HDR-10, HLG, Dolby Vision und HDCP 2.2 auf dem aktuellen Stand. Via Firmware will Denon die eARC-Funktion nachreichen, die HD- bzw. 3D-Ton über die HDMI-Verbindung vom Fernseher zum AVC-8500H ermöglicht. Der Video-Scaler rechnet SD- und HD-Material für die HDMI-Ausgabe auf 4K-Auflösung hoch. Über die feinfühligen Bildregler lassen sich Kontrast, Helligkeit, Farbsättigung, Konturen-schärfe und die Rauschunterdrückung regeln. Zudem gibt es 6 vordefinierte Bildmodi, darunter 2 nach ISF-Norm.

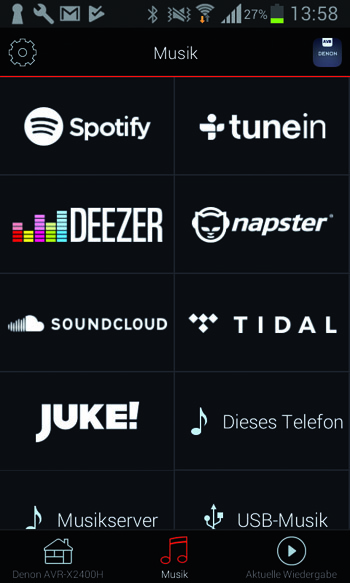

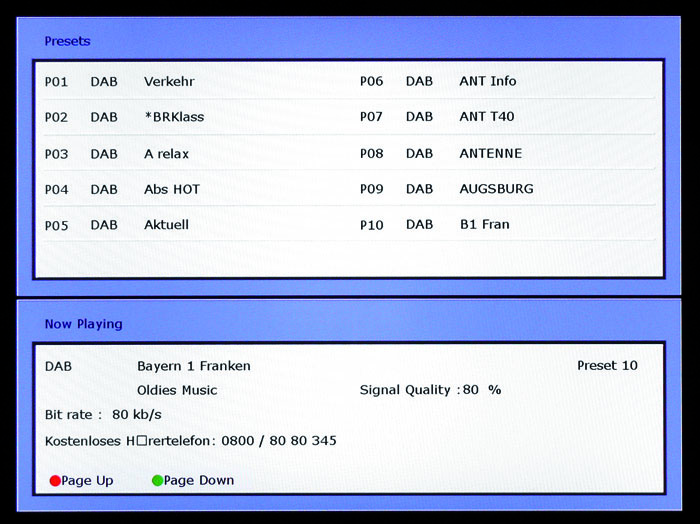

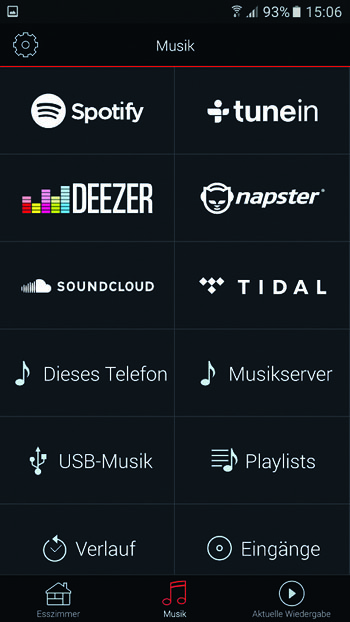

Auf Tonseite vernetzt der Amp via USB, AirPlay, Bluetooth oder Netzwerk zu Musik. Natürlich ist auch Denons hauseigenes Multiroom-System HEOS an Bord. Ausschließlich über die HEOS-App lassen sich Streaming-Dienste wie Spotify, Amazon Music, Sound-Cloud, Tidal, Deezer, Juke oder Napster nutzen. Auch ohne App funktioniert das kostenlose Internet-Radio TuneIn, das dem AVC-X8500H direkt eingepflanzt wurde.

Flexible Bedienung

Die Steuerung des AVC-X8500H gelingt dank logisch aufgebauter und bestens lesbarer Menüs ausgezeichnet; nur die teils leicht verzögerte Umsetzung von Befehlen nach einem Tastendruck stört etwas. Die gelungene Fernbedienung stammt von Denons nicht mehr ganz taufrischem Spitzenmodell AVR-X7200WA (Test in 5-2015) und ist sogar mit einem Display ausgestattet. Ein Segen für Besitzer dunkler Heimkinos ist die Tastenbeleuchtung, die anspringt, sobald man den Geber bewegt beziehungsweise in die Hand nimmt. Alternativ kann man das Gerät auch über Denons AVR-Remote-App sowie die HEOS-App steuern. Ein Firmware-Update soll zudem die Sprachsteuerung mit Amazon Alexa ermöglichen. Wer sein Heimkino automatisiert hat, für den bietet der AVC-X8500H die Möglichkeit der IP-Kontrolle über Drittanbieter, zum Beispiel mit Control4 SDDP oder Crestron Connected.

Tonqualität Surround

Mit bärenstarken 161 Watt pro Box im 5-Kanal-Betrieb (4 Ohm), 140 Watt im 7-Kanal-Modus (4 Ohm) und üppigen 260 Watt bei Stereo (4 Ohm) ist der Denon AVC-X8500H Herr jeder Lage. Bei normalem Betrieb zieht er durchschnittlich 356 Watt aus der Steckdose, im Eco-Modus (Betriebsart „On“) halbiert sich der Verbrauch auf gute 175 Watt.

Trotz seiner 13 Endstufen musste sich der AVC-X8500H im Hörtest zuerst mit 5.1-Ton abgeben, denn im Player rotierte unser Testklassiker „Steely Dan“. Der Verstärker stand auf „Pure Direct“, die Ohren waren gespitzt und der Denon hielt, was seine inneren Werte versprachen: Ein dermaßen aufgeräumtes, klar durchzeichnendes und trotzdem ungemein musikalisches Klangbild ist auch in der Spitzenklasse keine Selbstverständlichkeit. Zu samtigen, doch fein auflösenden Höhen gesellten sich Mitten mit schillernden Klangfarben sowie ein strammes und schlackenfreies Bassfundament, das auch ohne Sub voluminös und kräftig klang. Tonal entfaltete der Denon ein hohes Suchtpotenzial, das auch bei großen Lautstärken nicht durch ein Kippen ins Harte, Schwammige oder Stressige getrübt wurde. Hinzu kam eine sagenhafte Räumlichkeit, die Toninformationen perfekt von den Lautsprechern löste und riesige Klangräume zeichnete.

Von all dem profitieren in hohem Maße auch anspruchsvolle Klassik-Aufnahmen, die der Wiedergabe-Kette besonders viel in Sachen Räumlichkeit, Auflösung, Klangfarben(treue) und Dynamik abverlangen. Ein tontechnischer Leckerbissen ist in dieser Hinsicht die aktuelle Konzert-Blu-ray des

„Royal Concertgebouw Orchestra“ im Auro-3D-Mix. Daniele Gatti dirigiert Werke von Stravinsky und Debussy. Zwar konnte der Denon zum Testzeitpunkt aufgrund des fehlenden Auro-Decoders nur den 5.0-DTS-HD-Kern auslesen, doch auch damit zeigte der Bolide seine klangliche Klasse: Besonders eindrucksvoll reproduzierte der AVC-X8500H die Größe des Saals mit weiten Hallfahnen und schwebenden Klangfeldern, die über die Maße unseres Hörraums hinauswuchsen. Einzelne Instrumente schwebten körperhaft und dennoch glaubhaft in den Orchesterklang eingebettet im Raum. Dem weiten Dynamikumfang der Aufnahme folgte der Denon akribisch im Feinen wie Groben.

Von der Musik ging unsere XXL-Hörsession weiter zu Filmton. Doch zuvor musste erst einmal Audyssey ran – und der Subwoofer, der bisher noch gar nicht angeschlossen war. Die Einmess-Automatik erledigte ihren Job wie gewohnt zuverlässig und ermittelte für alle Distanzen, Pegel und Crossover-Frequenzen plausible Werte; nur den Woofer mussten wir etwas im Pegel zügeln. Wem die beiden ermittelten Zielkurven („Flat“, „Reference“) etwas zu hell oder bassbetont klingen, der kann mit Denons „Audyssey MultEQ App“ auch manuell ins Messsystem eingreifen. Einen dezenten Höhenabfall erreicht man auch mit dem „Cinema EQ“-Filter, das bei großen Pegeln und/oder schrillem Filmton nützlich ist. Die Bass- und Höhen-Klangregler im „Option“-Menü greifen wie auch der Equalizer nur bei inaktivem Audyssey-System, das wir nur ungern ausschalten wollten. Denn neben der Frequenzgang-Entzerrung verlieh Audysseys „Dynamic EQ“-Schaltung dem Sound mehr Volumen und vergrößerte die Räumlichkeit des Klangs. Audysseys „Dynamic Volume“-Schaltung eignet sich aufgrund der mehrstufig einstellbaren und sehr wirksamen Dynamikreduzierung hervorragend fürs Leisehören im nächtlichen Mietshaus.

Dezente Lautstärken waren bei den folgenden Atmos-Trailern allerdings nicht gefragt. Kniffelig ist „Audiosphere“ mit seinem in der Höhe herumwirbelnden Glockenspiel, das der Denon messerscharf ortbar über unseren Köpfen reproduzierte. Zudem schallten die hellen Synthesizer-Töne nicht grell und spitz, was bei kleineren AV-Receivern öfter mal vorkommt. Auch Dolbys „Amaze“-Democlip brachte der Bolide mit perfekt räumlicher Abbildung der Geräuschkulisse zu Gehör: Der 360°-Vogelflug war klar nachvollziehbar, diffuse Regen-Effekte füllten realistisch den Hörraum und der „Powerful Bass“ grollte enorm tief aus dem Subwoofer.

Tonqualität Stereo

Auch mit Stereo-Musik machte der Denon viel Spaß: Er spielte fein auflösend, seidig, kraftvoll und lieferte einen souveränen, stressfreien Klang, der zu langen Hörsessions einlädt. Unten herum sorgte er mit kräftigen, doch sehr sauberen Bässen für das nötige Fundament. Räumlich akkurat wurden einzelne Instrumente auf ihre Plätze verwiesen, eindrucksvoll spannte sich vor uns eine glaubhafte Klangbühne auf. Die „Restorer“-Schaltung verleiht dynamikschwacher Musik mit einer Anhebung von Bässen und Höhen mehr Lebendigkeit.

![]()

![]()

![]()

![]()

Der Testbericht Denon AVC-8500H (Gesamtwertung: 97, Preis/UVP: 3700 Euro) ist in audiovision Ausgabe 3-2018 erschienen.

Der entsprechende Testbericht ist in unserem Shop als PDF-Dokument zum Download erhältlich.

Der Beitrag Denon AVC-8500H (Test) erschien zuerst auf audiovision.

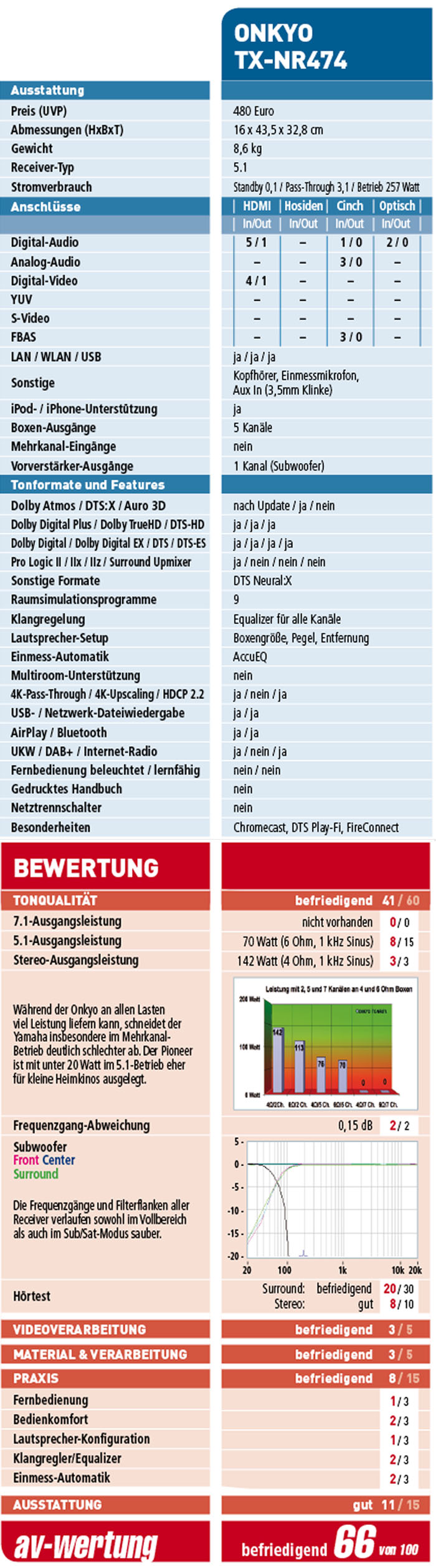

Da staunten wir nicht schlecht: Nur 5.1-Kanäle, aber kompatibel mit Dolby Atmos und DTS:X. Geht nicht, war unser vorschneller Gedanke, doch wer auf Surround-Boxen verzichtet, kann beim TX-NR474 die verbleibenden Endstufen für zwei Höhenboxen nutzen. Zudem ist Onkyos Einstiegs-Receiver für das neue Musik-Streaming-Protokoll „DTS Play Fi“ vorbereitet, das via Firmware-Update zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht wird. In Kombination mit Chromecast, FireConnect und zahlreichen weiteren Vernetzungsoptionen präsentiert sich der Onkyo als moderne Multimedia-Zentrale im Wohnzimmer und Heimkino.

Da staunten wir nicht schlecht: Nur 5.1-Kanäle, aber kompatibel mit Dolby Atmos und DTS:X. Geht nicht, war unser vorschneller Gedanke, doch wer auf Surround-Boxen verzichtet, kann beim TX-NR474 die verbleibenden Endstufen für zwei Höhenboxen nutzen. Zudem ist Onkyos Einstiegs-Receiver für das neue Musik-Streaming-Protokoll „DTS Play Fi“ vorbereitet, das via Firmware-Update zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht wird. In Kombination mit Chromecast, FireConnect und zahlreichen weiteren Vernetzungsoptionen präsentiert sich der Onkyo als moderne Multimedia-Zentrale im Wohnzimmer und Heimkino.

Erst war die Freude groß, strahlt dem Käufer auf der Verpackung des neuen 7.1-Einsteiger-Receivers VSX-932 doch unübersehbar ein „DAB/DAB+“ entgegen, was wir als Vorhandensein des Digitalradios interpretierten. Doch schon der etwas kleinere Zusatz „Ready“ lässt erste Zweifel aufkommen und im Kleingedruckten wird man dann konkret: „Separate option required“. Für den UKW-Nachfolger benötigt man einen zusätzlichen Empfänger, den Pioneer vermutlich auf der IFA der Öffentlichkeit präsentieren dürfte. Unterm Strich ist das natürlich immer noch besser als gar kein DAB+, aber etwas schade finden wir es schon.

Erst war die Freude groß, strahlt dem Käufer auf der Verpackung des neuen 7.1-Einsteiger-Receivers VSX-932 doch unübersehbar ein „DAB/DAB+“ entgegen, was wir als Vorhandensein des Digitalradios interpretierten. Doch schon der etwas kleinere Zusatz „Ready“ lässt erste Zweifel aufkommen und im Kleingedruckten wird man dann konkret: „Separate option required“. Für den UKW-Nachfolger benötigt man einen zusätzlichen Empfänger, den Pioneer vermutlich auf der IFA der Öffentlichkeit präsentieren dürfte. Unterm Strich ist das natürlich immer noch besser als gar kein DAB+, aber etwas schade finden wir es schon.

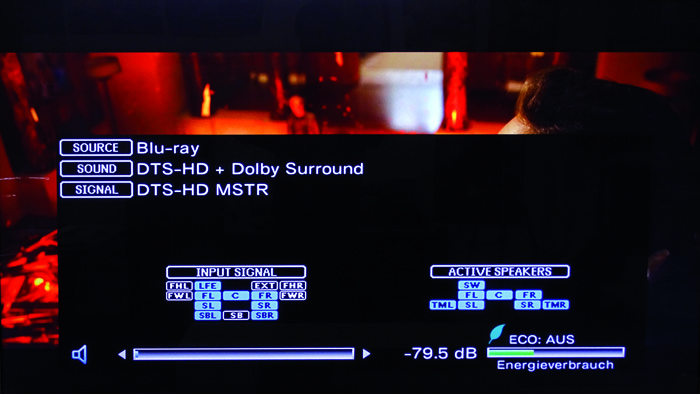

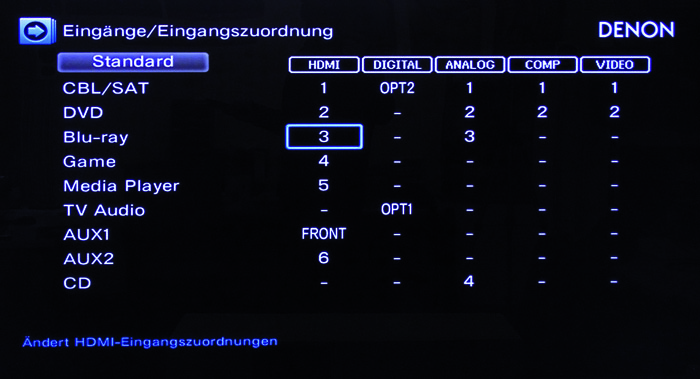

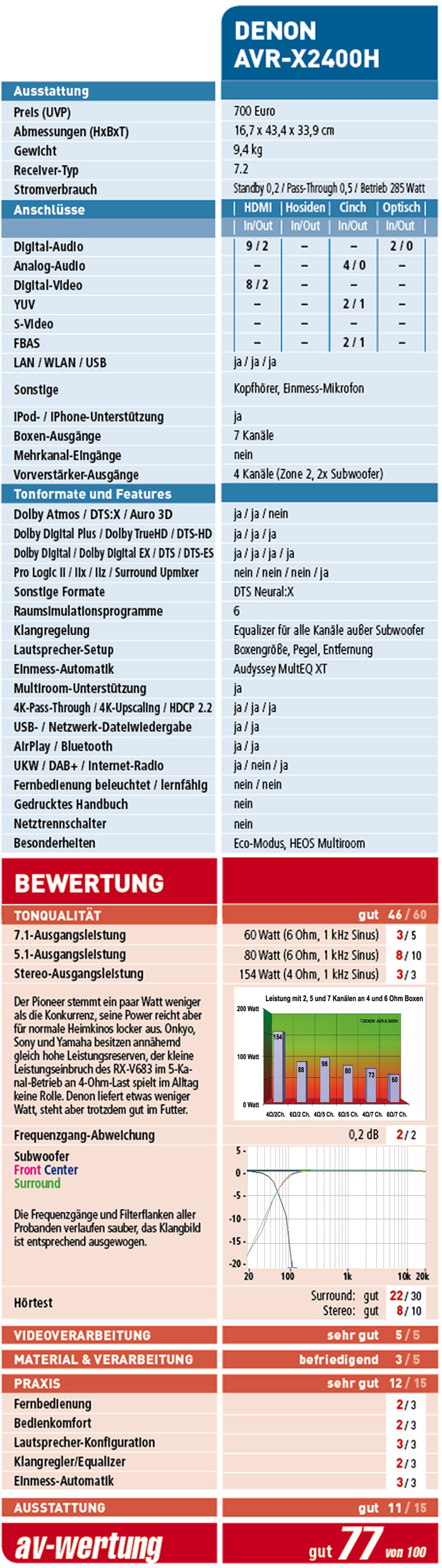

Aus „W“ wird „H“, womit die Japaner schon im Gerätenamen ihres neuen Mittelklasse-Receivers AVR-X2400H auf die Integration von Denons Multiroom-System HEOS hinweisen. Das „W“ beim Vorgänger AVR-X2300W (Test in Ausgabe 8-2016) stand übrigens für WiFi. Die restlichen Neuerungen fallen weniger exklusiv aus: Die Kompatibilität mit den HDR-Standards Dolby Vision und HLG reicht Denon erst zum Jahresende nach, dies betrifft jedoch auch den Vorgänger AVR-X2300W. Gleiches Spiel bei Audysseys neuer „MultEQ App“, die sowohl für den X2300W als auch den X2400H nutzbar ist.

Aus „W“ wird „H“, womit die Japaner schon im Gerätenamen ihres neuen Mittelklasse-Receivers AVR-X2400H auf die Integration von Denons Multiroom-System HEOS hinweisen. Das „W“ beim Vorgänger AVR-X2300W (Test in Ausgabe 8-2016) stand übrigens für WiFi. Die restlichen Neuerungen fallen weniger exklusiv aus: Die Kompatibilität mit den HDR-Standards Dolby Vision und HLG reicht Denon erst zum Jahresende nach, dies betrifft jedoch auch den Vorgänger AVR-X2300W. Gleiches Spiel bei Audysseys neuer „MultEQ App“, die sowohl für den X2300W als auch den X2400H nutzbar ist.

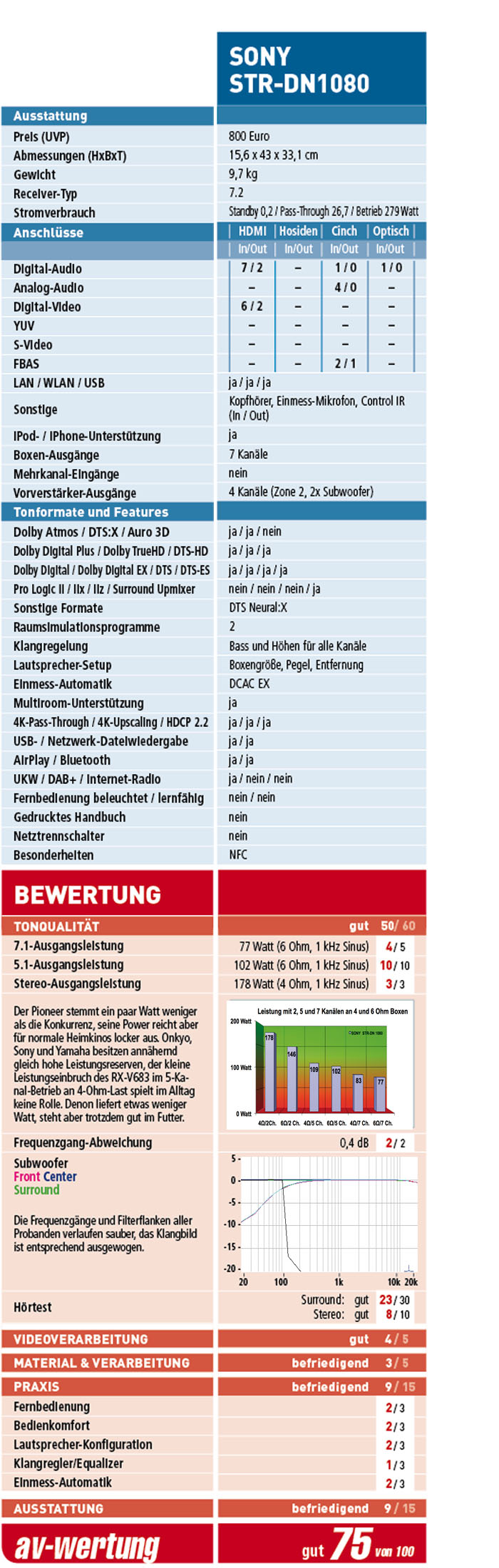

Unglaublich, aber wahr: Bislang musste man bei in Deutschland erhältlichen Sony Receivern auf 3D-Sound verzichten, da der über 2.000 Euro teure STR-ZA5000ES nur in den USA auf den Markt kam. Doch mit dem STR-DN1080 ändert sich das, decodiert er doch auch Dolby Atmos und DTS:X. Neu ist auch die Funktion „Speaker Relocation / Phantom Surround Back“, zudem wurden diverse Bauteile verbessert. 100 Euro Aufpreis verlangt Sony gegenüber dem Vorjahresmodell STR-DN1070 (Test in audiovision 8-2016), womit der Neuling bei 800 Euro landet.

Unglaublich, aber wahr: Bislang musste man bei in Deutschland erhältlichen Sony Receivern auf 3D-Sound verzichten, da der über 2.000 Euro teure STR-ZA5000ES nur in den USA auf den Markt kam. Doch mit dem STR-DN1080 ändert sich das, decodiert er doch auch Dolby Atmos und DTS:X. Neu ist auch die Funktion „Speaker Relocation / Phantom Surround Back“, zudem wurden diverse Bauteile verbessert. 100 Euro Aufpreis verlangt Sony gegenüber dem Vorjahresmodell STR-DN1070 (Test in audiovision 8-2016), womit der Neuling bei 800 Euro landet.

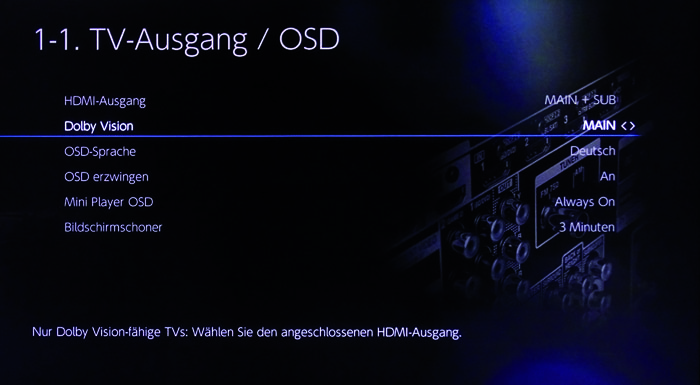

Der Onkyo TX-NR676E ist der erste AV-Receiver in unserem Labor, der den HDR-Standard Dolby Vision beherrscht – was uns schon mal eine „Innovation“-Auszeichnung wert ist. Bereits ab Werk dafür vorbereitet, schaltet das jüngste Firmware-Update die Funktion frei; im Menü taucht dann der Reiter „Dolby Vision“ auf, in dem man die Dolby-HDR-Durchleitung einem der beiden HDMI-Ausgänge zuweisen muss oder abschalten kann. Darüber hinaus unterstützt der TX-NR676E auch das für TV-Ausstrahlungen relevante HDR-Format Hybrid Log Gamma, wie wir in Rücksprache mit Onkyo erfuhren. Das hinzugefügte „E“ im Gerätenamen steht übrigens für Europa, die US-Variante unterscheidet sich in der Ausstattung.

Der Onkyo TX-NR676E ist der erste AV-Receiver in unserem Labor, der den HDR-Standard Dolby Vision beherrscht – was uns schon mal eine „Innovation“-Auszeichnung wert ist. Bereits ab Werk dafür vorbereitet, schaltet das jüngste Firmware-Update die Funktion frei; im Menü taucht dann der Reiter „Dolby Vision“ auf, in dem man die Dolby-HDR-Durchleitung einem der beiden HDMI-Ausgänge zuweisen muss oder abschalten kann. Darüber hinaus unterstützt der TX-NR676E auch das für TV-Ausstrahlungen relevante HDR-Format Hybrid Log Gamma, wie wir in Rücksprache mit Onkyo erfuhren. Das hinzugefügte „E“ im Gerätenamen steht übrigens für Europa, die US-Variante unterscheidet sich in der Ausstattung.

Bei „Play-Fi“ handelt es sich um ein neues Streaming-Protokoll von Soundspezialist DTS, dessen Funktionsumfang der Konkurrenz (HEOS, MusicCast, FireConnect, etc.) ähnelt: So ermöglicht die kostenlose „Play-Fi“-App das Musikstreaming zu „Play-Fi“-fähigen Geräten sowie das Einrichten von Multiroom-Anlagen und deren Steuerung durch einen oder mehrere Benutzer.

Bei „Play-Fi“ handelt es sich um ein neues Streaming-Protokoll von Soundspezialist DTS, dessen Funktionsumfang der Konkurrenz (HEOS, MusicCast, FireConnect, etc.) ähnelt: So ermöglicht die kostenlose „Play-Fi“-App das Musikstreaming zu „Play-Fi“-fähigen Geräten sowie das Einrichten von Multiroom-Anlagen und deren Steuerung durch einen oder mehrere Benutzer.

Man kann nicht jedes Jahr das Receiver-Rad neu erfinden und so fallen die Neuerungen beim Yamaha RX-V683 überschaubar aus: Pluspunkt ist die Durchleitung der HDR-Formate Dolby Vision und Hybrid Log Gamma (HLG) – das entsprechende Upgrade liefern die Japaner allerdings erst im Herbst und es wird auch für den Vorgänger RX-V681 (Test in Ausgabe 8-2016) erhältlich sein. Schon jetzt profitieren Käufer von den großen und banensteckerfähigen Schraubklemmen für die Höhenboxen – der RX-V681 (ein Modell RX-V682 gibt es nicht) bot hier nur minderwertige Klemm-Terminals. Auf der Front gab es zudem Zuwachs in Form einer 3,5-mm-Audioklinkenbuchse.

Man kann nicht jedes Jahr das Receiver-Rad neu erfinden und so fallen die Neuerungen beim Yamaha RX-V683 überschaubar aus: Pluspunkt ist die Durchleitung der HDR-Formate Dolby Vision und Hybrid Log Gamma (HLG) – das entsprechende Upgrade liefern die Japaner allerdings erst im Herbst und es wird auch für den Vorgänger RX-V681 (Test in Ausgabe 8-2016) erhältlich sein. Schon jetzt profitieren Käufer von den großen und banensteckerfähigen Schraubklemmen für die Höhenboxen – der RX-V681 (ein Modell RX-V682 gibt es nicht) bot hier nur minderwertige Klemm-Terminals. Auf der Front gab es zudem Zuwachs in Form einer 3,5-mm-Audioklinkenbuchse.

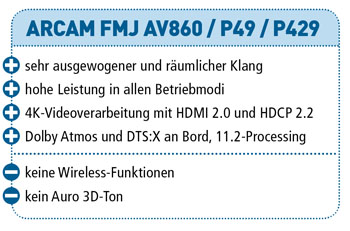

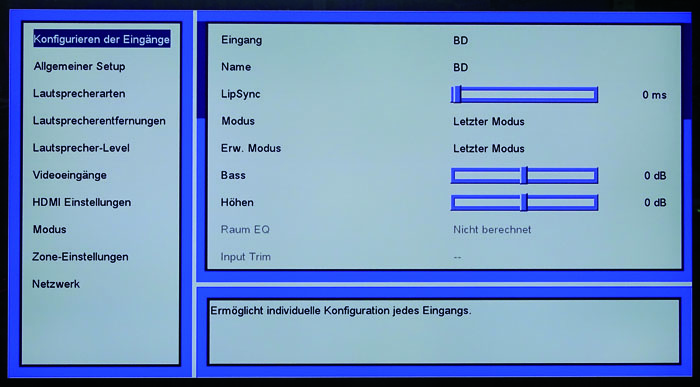

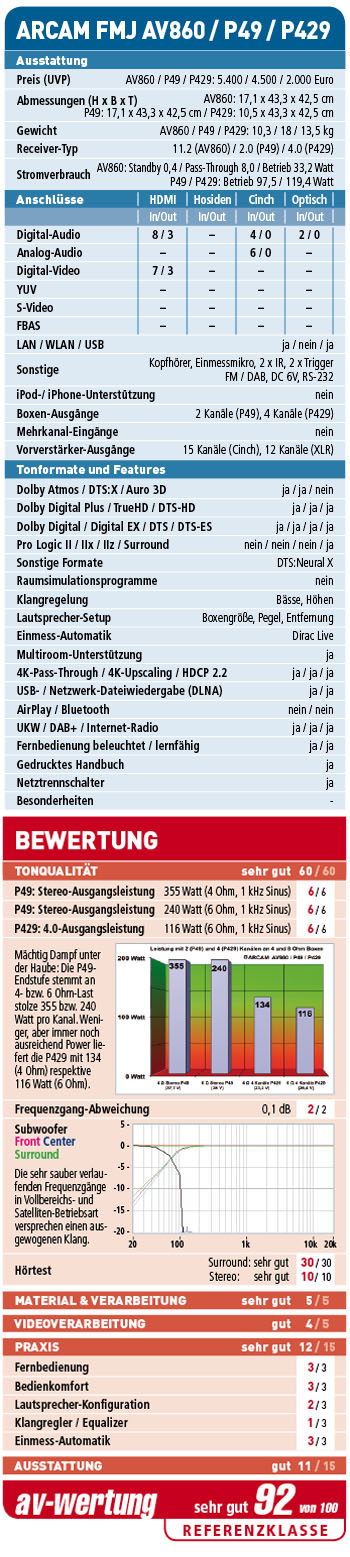

Manchmal kommt es dicker, als man denkt: In diesem Fall durfte der Postbote gleich 6 Pakete mit einem Gesamtgewicht von knapp 100 Kilogramm in den ersten Stock schleppen – denn Arcam hatte tief in ihren britischen Testpool gegriffen und uns eine Flotte an moderner und potenter Heimkino-Elektronik zugeschickt.

Manchmal kommt es dicker, als man denkt: In diesem Fall durfte der Postbote gleich 6 Pakete mit einem Gesamtgewicht von knapp 100 Kilogramm in den ersten Stock schleppen – denn Arcam hatte tief in ihren britischen Testpool gegriffen und uns eine Flotte an moderner und potenter Heimkino-Elektronik zugeschickt.

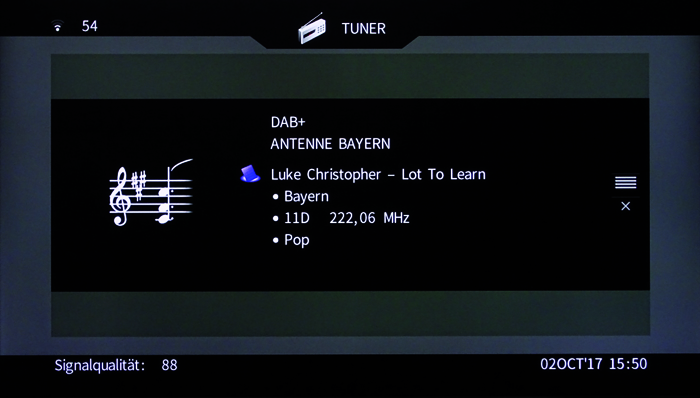

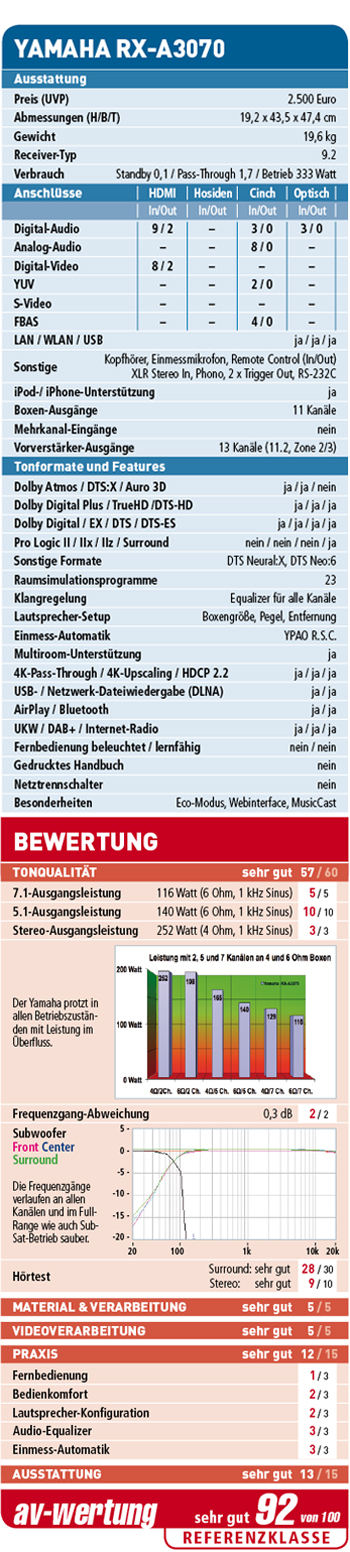

Mit dem RX-A3070 betreibt Yamaha konsequent Modellpflege und spendiert seinem 2017er-Flaggschiff-Receiver ein paar interessante Neuheiten. 2.500 Euro kostet der Neue und ist damit 100 Euro teurer als sein Vorgänger RX-A3060.

Mit dem RX-A3070 betreibt Yamaha konsequent Modellpflege und spendiert seinem 2017er-Flaggschiff-Receiver ein paar interessante Neuheiten. 2.500 Euro kostet der Neue und ist damit 100 Euro teurer als sein Vorgänger RX-A3060.

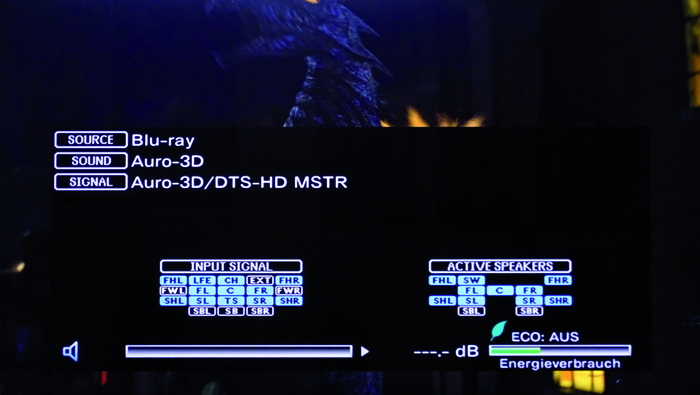

Denon integriert das 3D-Tonsystem Auro erstmals standardmäßig in einen AV-Receiver.

Denon integriert das 3D-Tonsystem Auro erstmals standardmäßig in einen AV-Receiver.

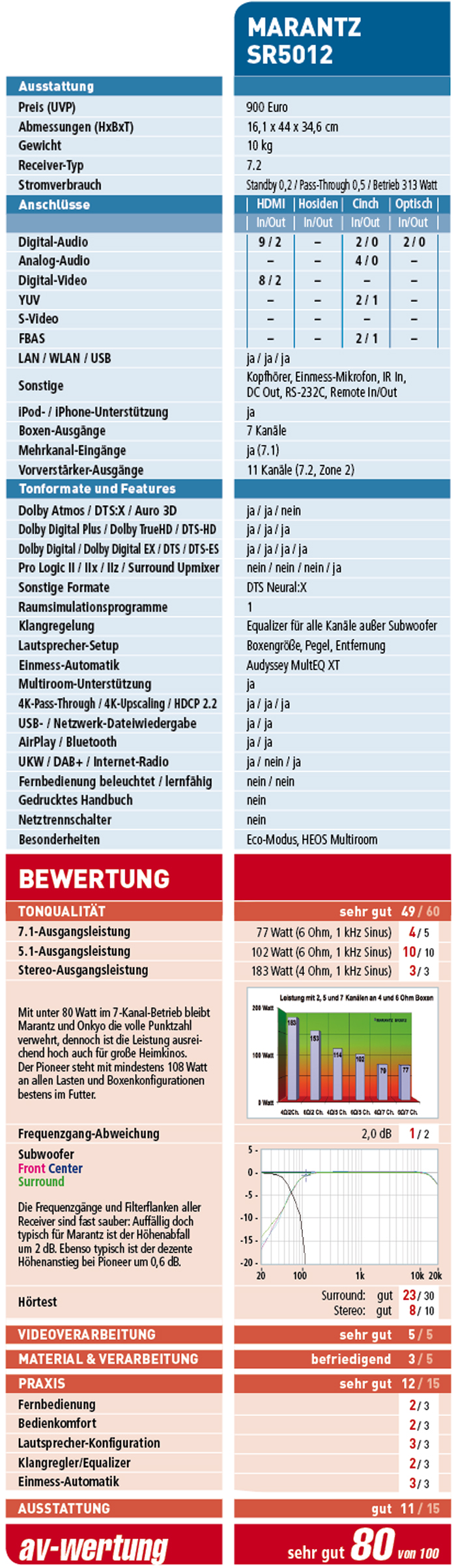

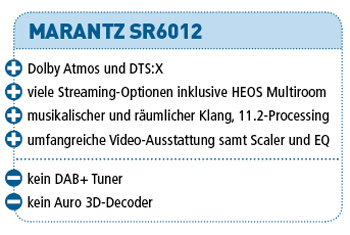

Der SR5012 ist zwar der kleinste Marantz-Receiver der SR-Reihe, gehört mit 900 Euro aber bereits der Mittelklasse an. Die Veränderungen zum Vorgänger SR5011 sind eher im Detail zu suchen, doch es gibt sie: So wurde der Neuling mit Denon‘s Multiroom-System HEOS aufgerüstet und das HDMI-Board beherrscht Dolby Vision, nach einem Software-Update soll auch das HDR-Format HLG unterstützt werden. Abgesehen davon hat Marantz alle Streaming-Dienste in die HEOS-App ausgelagert und das verbaute vTuner-Webradio wurde durch TuneIn getauscht (Details Seite 40). 3D-Ton mit Dolby Atmos und DTS:X gab es schon beim Vorgänger, das dritte Höhentonformat Auro 3D biete Marantz derzeit nur in den Top-Modellen SR8012 und SR7012 sowie den AV-Vorstufen an.

Der SR5012 ist zwar der kleinste Marantz-Receiver der SR-Reihe, gehört mit 900 Euro aber bereits der Mittelklasse an. Die Veränderungen zum Vorgänger SR5011 sind eher im Detail zu suchen, doch es gibt sie: So wurde der Neuling mit Denon‘s Multiroom-System HEOS aufgerüstet und das HDMI-Board beherrscht Dolby Vision, nach einem Software-Update soll auch das HDR-Format HLG unterstützt werden. Abgesehen davon hat Marantz alle Streaming-Dienste in die HEOS-App ausgelagert und das verbaute vTuner-Webradio wurde durch TuneIn getauscht (Details Seite 40). 3D-Ton mit Dolby Atmos und DTS:X gab es schon beim Vorgänger, das dritte Höhentonformat Auro 3D biete Marantz derzeit nur in den Top-Modellen SR8012 und SR7012 sowie den AV-Vorstufen an.

Bei allen Neuerungen um 3D-Ton und UHD-Video werden alte Tugenden gerne mal über Bord geworfen. So ist etwa die Klangoptimierung THX heute in Heimkino-Kreisen fast ausgestorben. Trotzdem hält Onkyo als einer der wenigen Hersteller nach wie vor am THX-Tuning fest, was wir

Bei allen Neuerungen um 3D-Ton und UHD-Video werden alte Tugenden gerne mal über Bord geworfen. So ist etwa die Klangoptimierung THX heute in Heimkino-Kreisen fast ausgestorben. Trotzdem hält Onkyo als einer der wenigen Hersteller nach wie vor am THX-Tuning fest, was wir

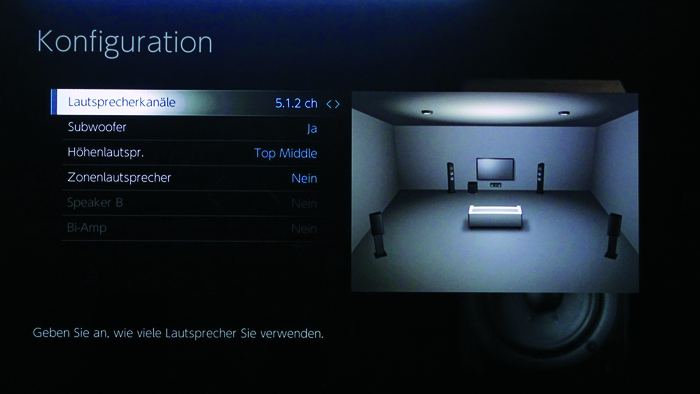

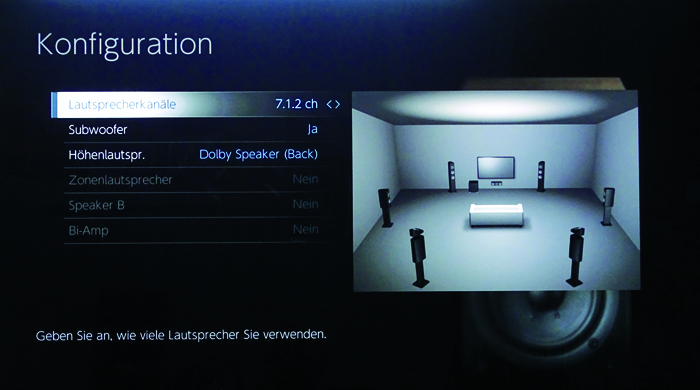

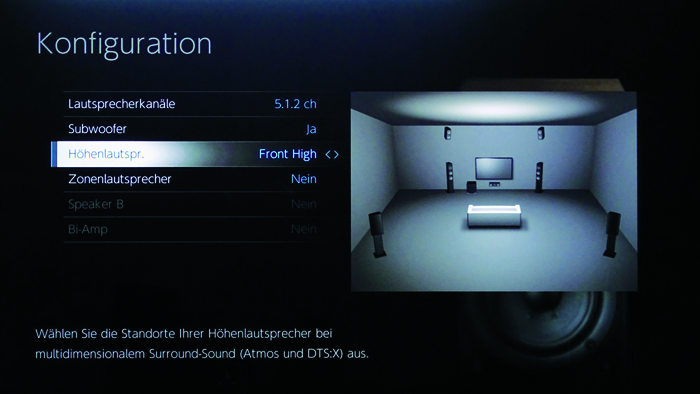

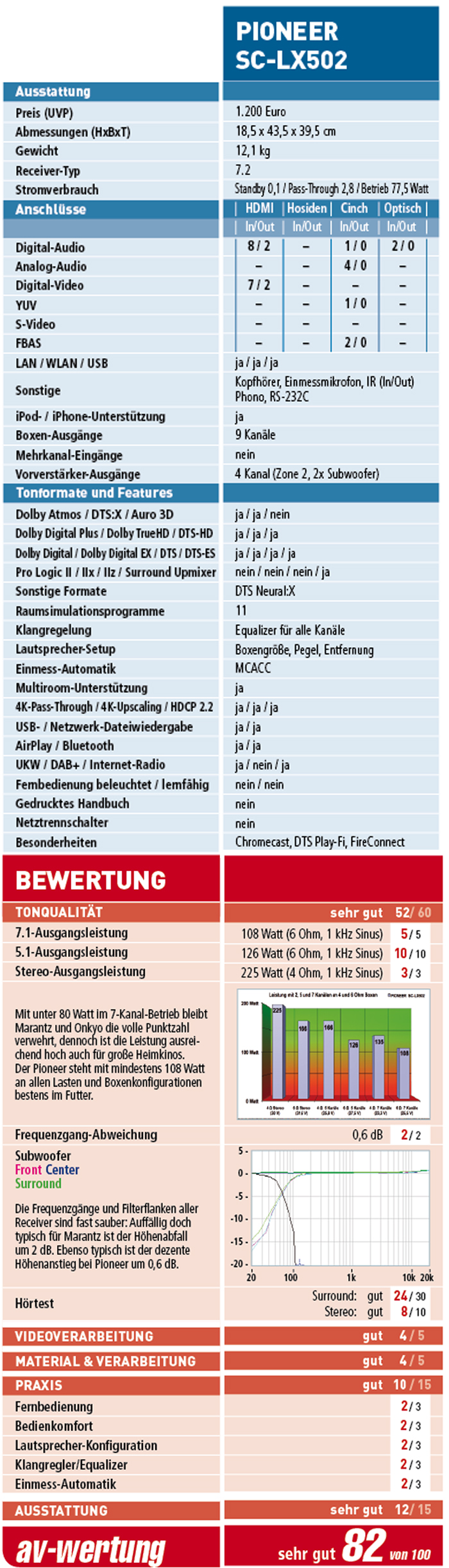

Während die meisten Hersteller jährlich die Preisschraube nach oben drehen, macht Pioneer seine Geräte sogar günstiger: Kostete der SC-LX501 noch 1.300 Euro, wechselt der Nachfolger SC-LX502 für 1.200 Euro den Besitzer. Da stellt sich unweigerlich die Frage: Hat das kleinste Modell von Pioneers hochwertiger SC-Baureihe abgespeckt?

Während die meisten Hersteller jährlich die Preisschraube nach oben drehen, macht Pioneer seine Geräte sogar günstiger: Kostete der SC-LX501 noch 1.300 Euro, wechselt der Nachfolger SC-LX502 für 1.200 Euro den Besitzer. Da stellt sich unweigerlich die Frage: Hat das kleinste Modell von Pioneers hochwertiger SC-Baureihe abgespeckt?

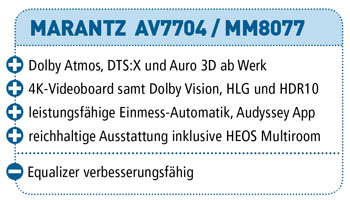

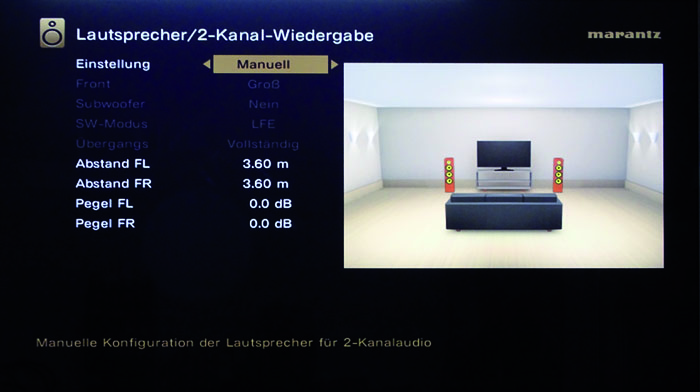

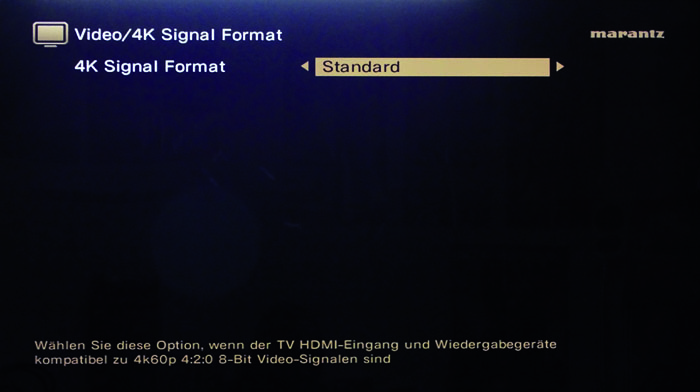

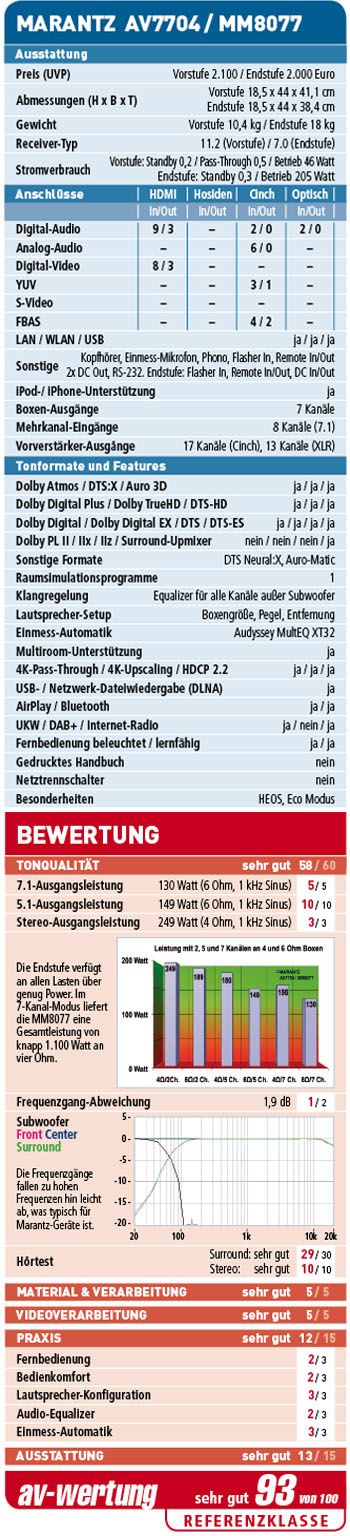

Die Vorstufe AV7704 von Marantz vereint alle 3D-Tonformate. Auch das Videoboard wurde bezüglich HDR aufgebessert. Die Endstufe MM8077 ist hingegen eine bewährte Bekannte.

Die Vorstufe AV7704 von Marantz vereint alle 3D-Tonformate. Auch das Videoboard wurde bezüglich HDR aufgebessert. Die Endstufe MM8077 ist hingegen eine bewährte Bekannte.

Denon hat seinen zweitgrößten AV-Receiver überarbeitet. Mit Auro-3D-Ton, 11 Endstufen und Dolby Vision erfüllt der 2.500 Euro teure Bolide sämtliche Heimkino-Wünsche.

Denon hat seinen zweitgrößten AV-Receiver überarbeitet. Mit Auro-3D-Ton, 11 Endstufen und Dolby Vision erfüllt der 2.500 Euro teure Bolide sämtliche Heimkino-Wünsche.

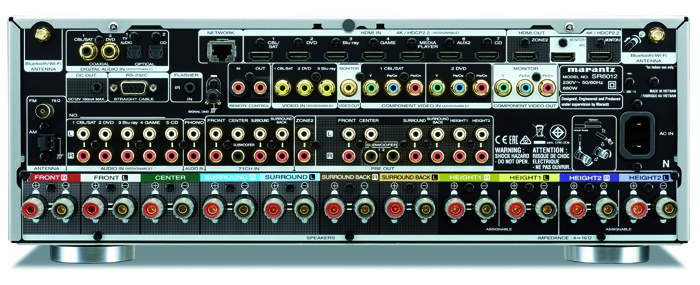

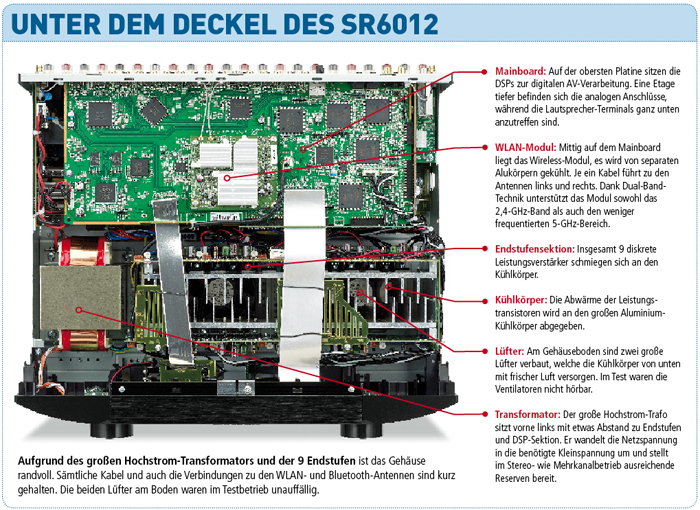

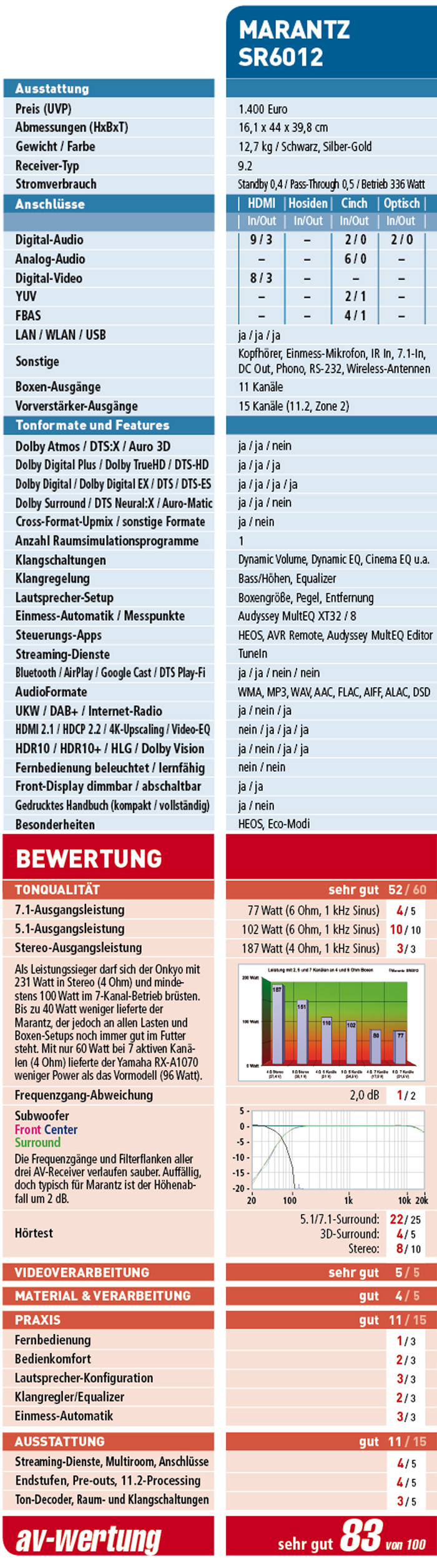

Der in Silber-Gold oder Schwarz für 1.400 Euro erhältliche SR6012 macht eine stylische Figur. Während die Frontplatte aus Aluminium besteht, sind die Wangen aus Kunststoff gefertigt. Das Bullaugen-Display lässt sich dimmen oder abschalten. Unter der Klappe verbergen sich Buchsen für Kopfhörer, Einmess-Mikro, USB, HDMI und FBAS/Stereo.

Der in Silber-Gold oder Schwarz für 1.400 Euro erhältliche SR6012 macht eine stylische Figur. Während die Frontplatte aus Aluminium besteht, sind die Wangen aus Kunststoff gefertigt. Das Bullaugen-Display lässt sich dimmen oder abschalten. Unter der Klappe verbergen sich Buchsen für Kopfhörer, Einmess-Mikro, USB, HDMI und FBAS/Stereo.

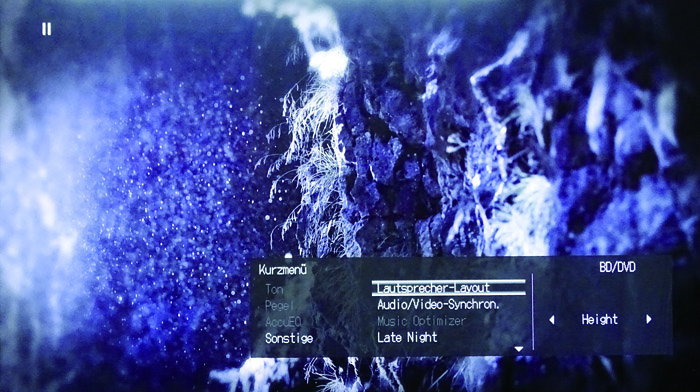

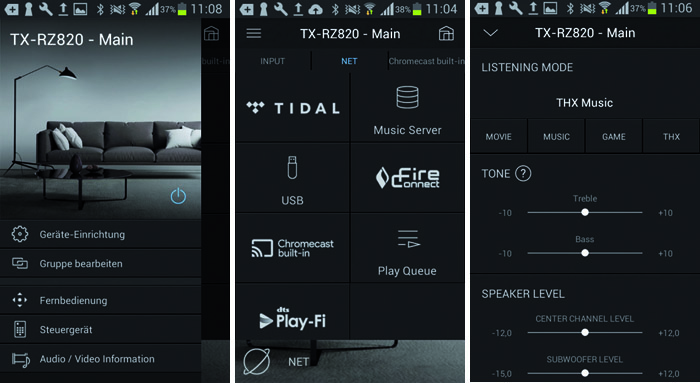

Onkyos AV-Receiver der RZ-Baureihe gibt es inzwischen in der dritten Generation, zu der auch das Mittelklase-Modell TX-RZ820 gehört. Da stellt sich die Frage: Was gibt‘s Neues?

Onkyos AV-Receiver der RZ-Baureihe gibt es inzwischen in der dritten Generation, zu der auch das Mittelklase-Modell TX-RZ820 gehört. Da stellt sich die Frage: Was gibt‘s Neues?

1.450 Euro: Der 15 Kilo schwere Yamaha RX-A1070 ist in den Farben Schwarz oder Titan erhältlich. Die Aluminium-Front und das robuste Gehäuse gefallen, das gut lesbare Display geizt nicht mit Informationen. Hinter der massiven Klappe verbergen sich alle Tasten zur Bedienung sowie Anschlüsse für HDMI, USB, Kopfhörer und Stereo-Cinch.

1.450 Euro: Der 15 Kilo schwere Yamaha RX-A1070 ist in den Farben Schwarz oder Titan erhältlich. Die Aluminium-Front und das robuste Gehäuse gefallen, das gut lesbare Display geizt nicht mit Informationen. Hinter der massiven Klappe verbergen sich alle Tasten zur Bedienung sowie Anschlüsse für HDMI, USB, Kopfhörer und Stereo-Cinch.

Mehr als ein Dutzend Endstufen hat Denon in seinem neuen AV-Flaggschiff untergebracht.

Mehr als ein Dutzend Endstufen hat Denon in seinem neuen AV-Flaggschiff untergebracht.

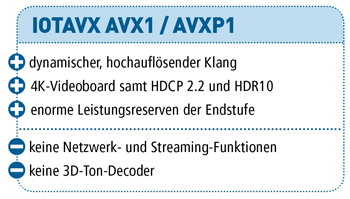

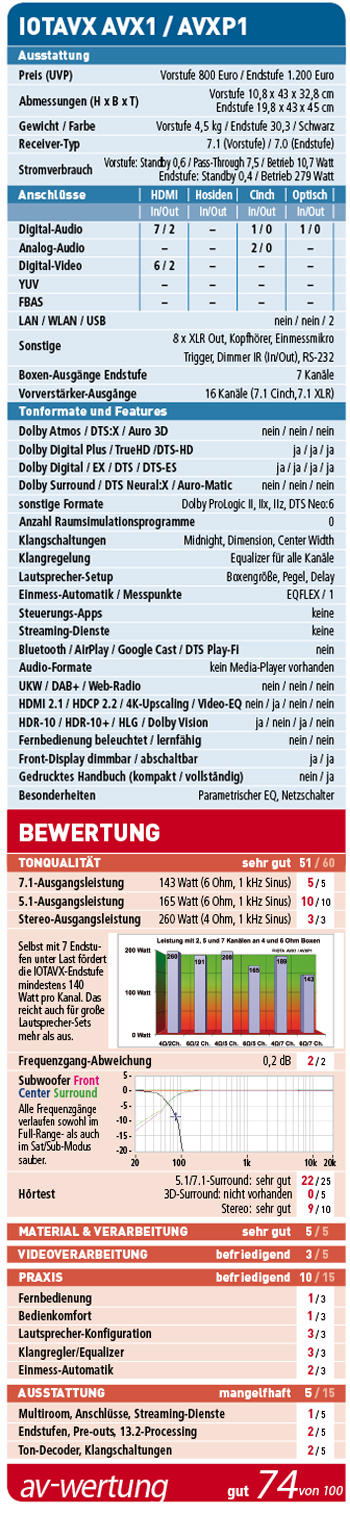

Die britische HiFi-Schmiede IOTA Electronics möchte mit der Vor-End-Kombi AVX1 / AVXP1 auch den deutschen Heimkino-Markt aufmischen. Zwar fehlen 3D-Ton-Decoder und Netzwerk-Funktionen, dafür lockt der Preis von 2.000 Euro.

Die britische HiFi-Schmiede IOTA Electronics möchte mit der Vor-End-Kombi AVX1 / AVXP1 auch den deutschen Heimkino-Markt aufmischen. Zwar fehlen 3D-Ton-Decoder und Netzwerk-Funktionen, dafür lockt der Preis von 2.000 Euro.

Marantz´ zweitgrößter Receiver SR7012 hat alles für ein ausgewachsenes Heimkino an Bord –

Marantz´ zweitgrößter Receiver SR7012 hat alles für ein ausgewachsenes Heimkino an Bord –