Lange haben Heimkino-Fans darauf gewartet, jetzt ist er da: der erste Yamaha-Receiver mit 11 Endstufen. Doch der RX-A8A hat noch viel mehr zu bieten als ein Plus an Leistung.

![]() Eigentlich sollte der RX-A8A bereits letzten Herbst auf den Markt kommen, doch die Corona-Pandemie und fehlerhafte HDMI-Chips sorgten für Verzögerungen. Die unfreiwillig gewonnene Zeit haben die Japaner genutzt und fleißig an Technik, Ausstattung und Optik gewerkelt. Gedreht wurde auch an der Preisschraube, denn mit 3.600 Euro ist der RX-A8A satte 1.100 Euro teurer als das bisherige Flaggschiff RX-A3080 (Test in 12-2018). Doch dieser Vergleich hinkt, denn der Neuling ersetzt den Vorgänger nicht, sondern erweitert Yamahas Aventage-Reihe nach oben. Wenn man die Anzahl der Endstufen betrachtet, ist der RX-A6A mit seinen 9 Leistungsverstärkern der eigentliche Nachfolger des RX-A3080 – und hier bleibt der Preis mit 2.600 Euro praktisch unverändert.

Eigentlich sollte der RX-A8A bereits letzten Herbst auf den Markt kommen, doch die Corona-Pandemie und fehlerhafte HDMI-Chips sorgten für Verzögerungen. Die unfreiwillig gewonnene Zeit haben die Japaner genutzt und fleißig an Technik, Ausstattung und Optik gewerkelt. Gedreht wurde auch an der Preisschraube, denn mit 3.600 Euro ist der RX-A8A satte 1.100 Euro teurer als das bisherige Flaggschiff RX-A3080 (Test in 12-2018). Doch dieser Vergleich hinkt, denn der Neuling ersetzt den Vorgänger nicht, sondern erweitert Yamahas Aventage-Reihe nach oben. Wenn man die Anzahl der Endstufen betrachtet, ist der RX-A6A mit seinen 9 Leistungsverstärkern der eigentliche Nachfolger des RX-A3080 – und hier bleibt der Preis mit 2.600 Euro praktisch unverändert.

Doch zurück zum neuen Topmodell RX-A8A: Die Liste der Neuerungen ist erfreulich lang – wobei das Highlight zum Marktstart noch gar nicht verfügbar ist: Auro 3D. Bereits im Vorfeld wurde gemunkelt, ob die Japaner das Dolby-/DTS-Konkurrenzformat integrieren würden, um damit einem offenbar vielfachen Kundenwunsch nachzukommen. Das belgische 3D-Tonformat (mehr dazu in unserem Special in Ausgabe 7-2021) ist vor allem bei Musik-Enthusiasten heiß begehrt, wobei auch die „Auro-Matic“ unter vielen Film-Fans einen besseren Ruf genießt als die Upmixer von Dolby und DTS. Ein nicht minder wichtiges Upgrade gab es zudem in Sachen Endstufen: Waren bisher 9 das Maximum, so wartet der RX-A8A mit 11 integrierten Leistungsverstärkern auf. Im Zuge dessen wurden das Einmess-System YPOA und der Equalizer optimiert.

HDMI 2.1 ist ebenfalls an Bord, und das ohne den HDMI-Bug, der bei Zuspielung von 4K-HDR-Inhalten mit 120 fps zu Verbindungsproblemen mit einigen Zuspielern wie der Xbox Series X führt. Denn im RX-A8A wurden bereits korrigierte Chips verbaut. Die Implementierung des vollen Funktionsumfangs erfolgt allerdings erst via Firmware-Update im Herbst, genau wie die Freischaltung der Auro-Unterstützung. Auf was Sie sich genau freuen dürfen, listen wir im Kasten auf Seite 19 auf.

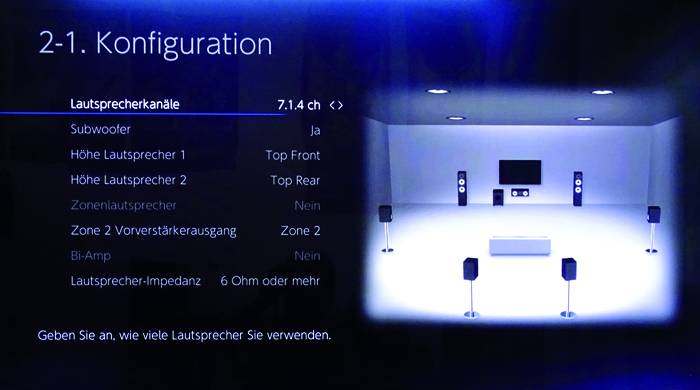

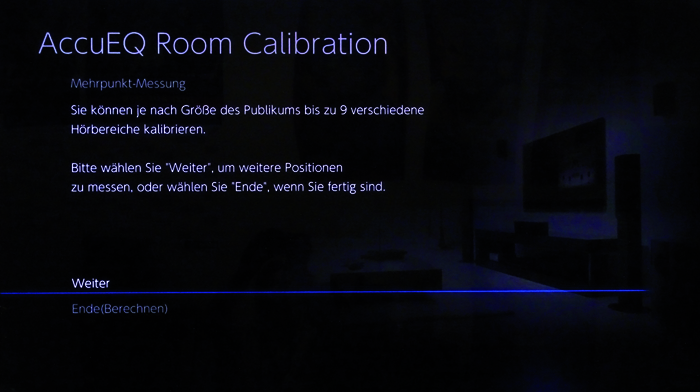

Zur Einmessung aller Lautsprecher auf die Raumakustik ist Yamahas bewährtes „YPAO R.S.C.“ mit von der Partie. Das System arbeitet mit 64 Bit zur Entzerrung des Frequenzgangs, es werden bis zu 8 Messpositionen berücksichtigt. Auf Wunsch können Winkel und Höhe der Boxen in Relation zum Hörplatz berechnet werden, hierfür liegt ein Mikrofon mit Sockel bei (Bild Seite 20 unten links).

![]()

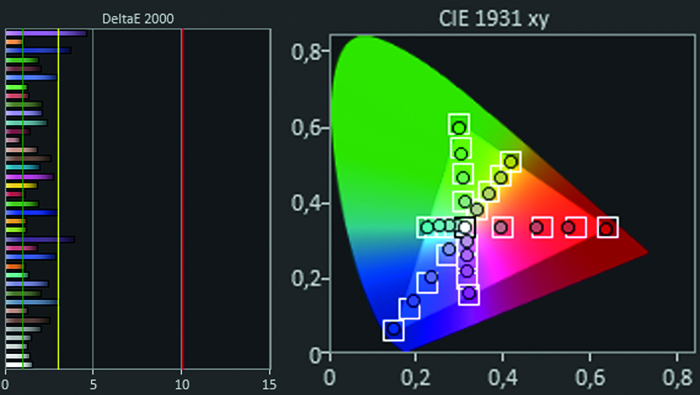

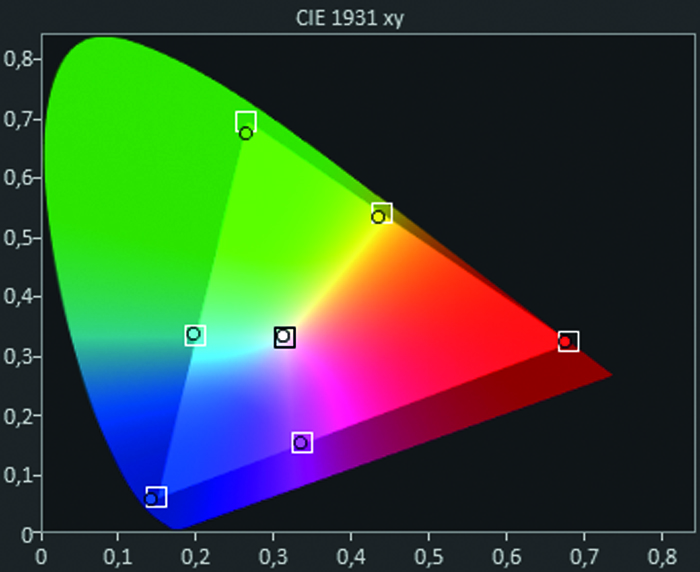

Der „Niederfrequenz“-Filter von YPAO entzerrte Bässe des linken Frontkanals mit Filtern zwischen 31,3 und 78,7 Hertz. Darüber fand keine Kompensation statt.

![]()

Die Filterkurve „Linear“ berücksichtigte zwar den kompletten Frequenzgang, arbeitete im Bassbereich aber recht grob.

Zu den etablierten Frequenzkurven „Linear“ (linearer Frequenzgang), „Natürlich“ (leichter Hochtonabfall) und „Front“ (Abstimmung aller Boxen in Bezug auf den unbearbeiteten Klang der Frontboxen) gesellt sich als Neuerung eine vierte Filterkurve mit Namen „Niederfrequenz“. Dieser Mess-Algorithmus spezialisiert sich auf die optimale Entzerrung tiefer Töne und verteilt die zur Korrektur benötigten Filter auf ein eingeschränktes Frequenzspektrum von 15,6 Hertz bis 200 Hertz. In der Praxis kann dies nützlich sein, denn gerade im Bassbereich sind Akustikprobleme am prägnantesten. Wem die Ergebnisse trotzdem nicht zusagen, der kann die Filterkurven in den semi-parametrischen Equalizer kopieren und dort manuell nachbearbeiten.

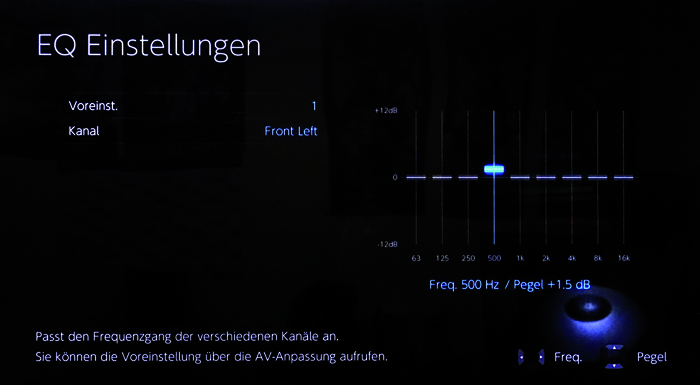

Der Equalizer gehört zu den großen Stärken der Yamaha-Receiver. Bis auf die beiden Subwoofer-Kanäle bietet der EQ für alle Lautsprecher 7 Bänder, die sich in Frequenz, Verstärkung und Frequenzbreite (Q) regeln lassen. Standen bisher 31 vorgegebene Frequenzen zur Wahl, so sind es nun 121 für Band 1 bis 4 bei vollem Frequenzspektrum (15,6 bis 16 Khz). Die Bänder 5 bis 7 regeln hingegen von 500 Hz bis 16 KHz mit 61 vordefinierten Frequenzen. Jedem der beiden Subwoofer stehen 4 Bänder zur Verfügung, die von 15,6 bis 250 Hz bei insgesamt 49 vorgegebenen Frequenzen justierbar sind.

Optimiertes Gehäuse

Äußerlich fällt das neue Design ins Auge. Was sich beim kleinsten „Aventage“-Amp RX-A2A (Test in 6-2021) schon ankündigte, wurde beim großen Bruder konsequent fortgesetzt. So verziert Dreiviertel der Front eine spiegelnde Kunststoff-Blende, in der Softtouch-Tasten zur Gerätebedienung sowie das neue Display verbaut sind. Der hochauflösende LCD-Schirm, den man löblicherweise nicht nur dimmen, sondern auch abschalten kann, ist gut lesbar und sieht moderner aus als das bisherige Punktmatrix-Display. Er informiert unter Zuhilfenahme des Select-Rads unter anderem über den Eingang, Klangprogramme bzw. Decoder, das anliegende Tonformat oder die ausgegebene Kanalmatrix.

![]()

Ein fünfter Fuß am vorderen Boden soll unter anderem die Vibrationen des Trafos abfangen.

Der Deckel ist gleich doppelt vorhanden. Während der untere klassisch aus Metall besteht, sitzt darüber eine Abdeckung aus Plastik inklusive dekorativem „AVENTAGE“-Logo. Laut Yamaha dient der untere der Stabilität, der obere der Optik. Das große Volume-Rad aus Aluminium lief bei unserem Testgerät geschmeidig und schliff nicht an der Einfassung, was wir in letzter Zeit öfter beanstanden mussten. Allerdings entpuppte es sich als fast genauso wackelig wie das gerasterte Select-Rad.

![]()

Eine CPU von Qualcomm Typ QCS407 übernimmt im RX-A8A die rechenintensive Signalverarbeitung (DSP).

Der H-Rahmen des Gehäuses wurde auf eine bessere Versteifung hin optimiert, der doppelte Boden ist im Vergleich zum A3080 um 30 Prozent dicker. Zusatzrahmen entkoppeln Netztrafo und Kühlbleche vom Unterbau, um Resonanzen bzw. Vibrationen zu mindern. Die Leiterbahnen der Spannungsversorgung sowie der Endstufen sind doppelt so stark ausgelegt wie beim RX-A3080 und die internen Kabel für Strom- und Masseverbindungen gerieten mit 1,63 Millimetern genauso dick wie bei der Endstufe MX-A5200. Der fünfte Standfuß gehört inzwischen zum Markenzeichen der „Aventage“-Modellreihe. Dieser sitzt beim A8A ganz vorne statt wie bisher mittig unter dem Gerät und verfügt über spezielle Messingteile im Inneren. Diese Anti-Resonanz-Technik soll Vibrationen des Transformators, der Leistungstransistoren und der Kühlkörper sowie externe, etwa durch den Sound von Lautsprechern verursachte Vibrationen besser dämpfen. Die restlichen vier Füße sind komplett aus Eisen. Die resonanzoptimierenden Maßnahmen schlagen sich auch im Gewicht nieder, mit wuchtigen 21,4 Kilo übertrumpft der RX-A8A den RX-A3080 um 1,8 Kilogramm. Die Abmessungen blieben hingegen unverändert

Neue Elektronik

Wendet man sich der Elektronik zu, erspäht man unter der Haube einen neuen Rechenchip: Der Qualcomm QCS407 mit 64-Bit-Processing übernimmt die Signal-Verarbeitung anstelle der drei Prozessoren von Texas Instruments. Die erhöhte Rechenleistung für 7.2.4-Sound lässt auf eine präzisere und schnelle Umsetzung der DSP-Verarbeitung hoffen. Die Digital-Analog-Wandlung übernehmen zwei DACs vom Typ ESS SABRE ES9026PRO, die auch in der Vorstufe CX-A5200 zum Einsatz kommen.

Wie alle neuen Heim-kino-Receiver von Yamaha wurde der A8A als „High Slew Rate“-Verstärker konzipiert. Damit soll er auf Änderungen des Eingangspegels schnell reagieren können. Laut Hersteller können Verstärker mit hoher Slew Rate eine instabile Sig-nalübertragung verursachen. Die neue Schaltung soll hingegen stets eine stabile Signalübertragung gewährleisten und sich so für hochauflösende Audio-signale besonders gut eignen.

![]()

Bestens bestückt: Alle wichtigen AV-Anschlüsse sind in ausreichender Zahl vorhanden, 11.2.-Pre-Outs in Form von Cinch-Buchsen für 7.2.4-Ton sind ebenso dabei. Für die Hauptlautsprecher hat Yamaha hochwertige XLR-Buchsen verbaut. Phono und DAB+ sind willkommene Dreingaben. Die 2 Antennen für Bluetooth und WLAN sind abschraubbar.

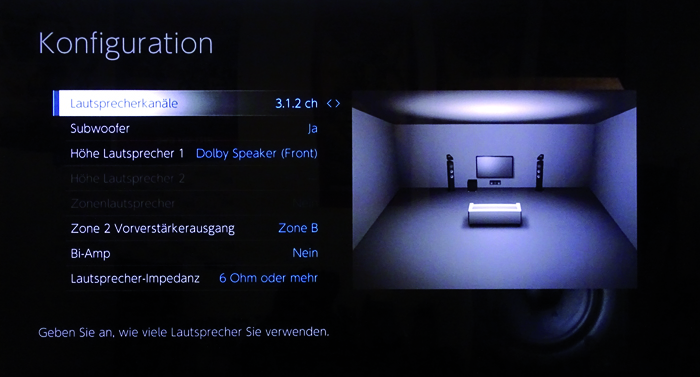

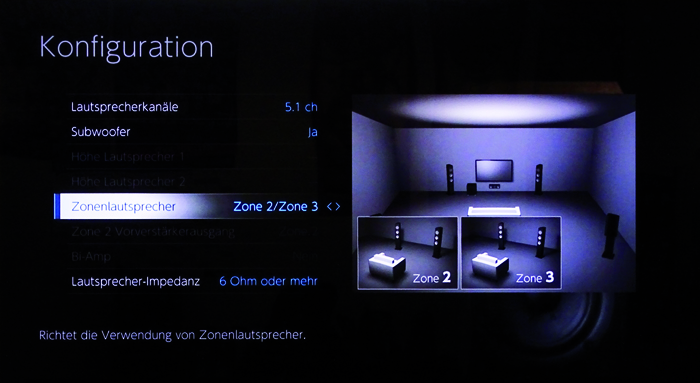

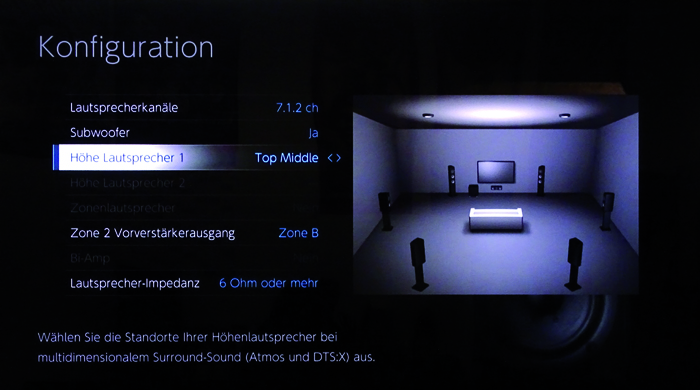

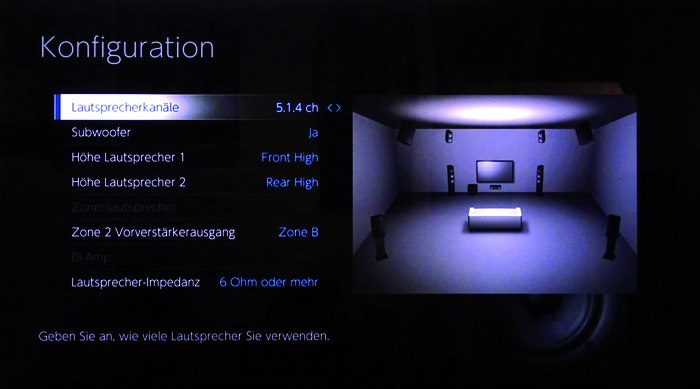

Individuelle Boxensetups

Wie bereits erwähnt, wurde der RX-A8A mit 11 internen Endstufen bestückt. Das reicht für 3D-Ton mit 7.1.4-Kanälen. Mehr geht nicht. Zum einen fehlen hierfür Vorverstärkerausgänge, zum anderen unterstützt das Signal-Processing des RX-A8A nur maximal 4 Höhenkanäle. Das bedeutet: DTS:X, Dolby Atmos und Auro 3D müssen sich mit 4 Höhenboxen begnügen, bei Auro fehlt daher der Top-Kanal direkt über dem Kopf („Voice of God“) sowie die Option auf einen Height Center. Auch Front-WideKanäle werden nicht unterstützt. Der Grund hierfür liegt laut Yamaha bei den DSP-Programmen sowie bei der von Yamaha konzipierten Klangschaltung „Surround AI“, die auf 11.2-Kanäle ausgelegt sind. Im Gegenzug wird laut Yamaha gewährleistet, dass alle Formate und Upmixer mit DSP und Surround AI mit einem 11.2-Kanal-Layout kompatibel sind.

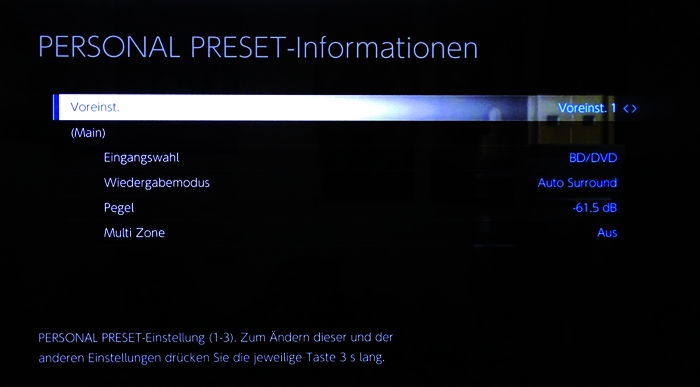

Konnte der RX-A3080 noch 2 Boxen-Schemas sichern, so sind es beim A8A nunmehr 4 Speicher, die zur Sicherung individueller Lautsprecher-Setups zur Verfügung stehen. Somit hat der Nutzer mehr Auswahl bei der Abstimmung der Surround-Anlage auf seine Hörgewohnheiten. Obendrauf kommt die praktische „Scenes“-Funktion: Hier kann man 8 Benutzerspeichern je 12 Einstellparameter zuweisen, die per Knopfdruck auf der Fernbedienung aktiviert werden; darunter etwa Eingangsquelle, Lautstärke, Klangmodus, Lip-Sync oder das gewünschte Boxen-Schema.

Viele neue Features werden beim RX-A8A erst per Firmware-Updates nachgereicht, die laut Yamaha im Herbst (voraussichtlich September/Oktober) kommen. Aus Audiosicht ist Auro 3D inklusive dem Upmixer Auro-Matic die größte Neuerung. Zudem wird die noch vorhandene Upmixer-Sperre entfernt. Dolby-Streams (TrueHD, Digital+) können dann mit DTS Neural:X und Auro 3D auf 3D-Sound hochgerechnet werden.

![]()

Auro 3D kommt per Firmware-Update. Der RX-A8A kann dann bis zu vier Höhenboxen des Tonformats dekodieren. Der „Voice of God“-Kanal als dritte Ebene (Bild rechts) wird aber nicht unterstützt.

Auf Videoseite ist HDMI 2.1 die Top-Neuerung. Obwohl die HDMI-2.1-Spezifikationen bereits 2017 verabschiedet wurden, kamen AV-Receiver und AV-Verstärker mit dem neuen Schnittstellen-Standard erst letztes Jahr auf den Markt. Auch der Yamaha RX-A8A ist mit den neuen Schnittstellen gesegnet, die allerdings erst nach besagtem Firmware-Update mit den meisten HDMI-2.1-Funktionen versorgt werden. Zu den künftigen Features zählen:

• 8K: Der 8K-Passthrough mit 60 Hertz ermöglicht ein enorm detailreiches Bild. Full-HD- und 4K-Inhalte können zudem vom RX-A8A auf 8K-Auflösung hochgerechnet werden.

• 4K/120Hz: Eine hohe Bewegungsschärfe bei 120 Bildern pro Sekunde zahlt sich besonders beim Gaming aus.

• Variable Refresh Rate (VRR): Eine variable Bildwiederholrate minimiert Verzögerungen oder Frame-Tearing bei Videospielen.

• HDR: Per Update wird HDR10+ nachgereicht. Bereits implementiert sind HDR10, Dolby Vision und HLG.

• Quick Media Switching: QMS eliminiert Leer- bzw.Schwarzbilder vor dem Abspielen von Videos und damit lästige Wartezeiten.

• Quick Frame Transport: QFT verringert die Latenz, was besonders für Echtzeit-Anwendungen wie Gaming und Virtual Reality Vorteile bringt.

• Auto Low Latency Mode: ALLM unterstützt Spiele mit niedriger Latenz über kompatible Spielkonsolen und PC (kompatibler Fernseher erforderlich).

Als reine Vorstufe unter Abschaltung sämtlicher Endstufen lässt sich der RX-A8A übrigens nicht nutzen. Alternativ zum vollen 3D-Ton-Setup können verbliebene Endstufen aber zum Bi-Amping der Frontlautsprecher oder der Beschallung von 2 Nebenräumen genutzt werden.

Höhenboxen, bei Yamaha „Front Präsenz“ genannt, lassen sich als vordere Height-Speaker, Decken-Boxen oder Dolby-Enabled-Lautsprecher einstellen. Hintere Präsenz-Speaker allein funktionieren aber nicht. Im Boxen-Setup darf man die Abstände der Schallwandler zum Hörplatz wie gehabt in 5-Zentimeter-Schritten justieren; 1-Zentimeter-Einheiten wären uns der Präzision wegen lieber. Die beiden Subwoofer-Ausgänge kann man in allen Belangen getrennt regeln und sogar in der Phase invertieren. 0,5-Dezibel-Schritte bei der Pegel-kalibrierung aller Boxen sind optimal.![]()

Digitale Signalverarbeitung

Dolby Atmos, DTS:X und künftig auch Auro 3D werden unterstützt, für den 3D-Upmix von Mehrkanal- und Stereo-Ton ist eine Reihe von Mischern verantwortlich: Dolby Surround, DTS Neural:X und der Dolby Atmos Height Virtualizer, später kommt die Auro-Matic hinzu. Leider flog DTS Neo:6 raus, der aus unserer Sicht als gute 2D-Ton-Alternative zu den 3D-Upmixern fungierte. Das klassische Cross-Format-Upmixing mit den Mischern von Dolby und DTS funktionierte bei unserem Testmuster nicht in vollem Umfang, die Sperre soll laut Yamaha aber im Herbst über ein Firmware-Update beseitigt werden.

![]()

Zum Lieferumfang gehören ein Messmikrofon sowie ein spezieller Ständer zur Messung von Winkel und Höhe aller Lautsprecher in Relation zum Messplatz.

Und dann wäre da natürlich noch Yamahas mit Künstlicher Intelligenz arbeitende Klangtechnik „Surround AI“, die sich auf alle anliegenden Inhalte anwenden lässt. Laut Yamaha analysiert die AI-Technologie Tonsignale Szene für Szene in Bezug auf Elemente wie Dialoge, Hintergrund-musik, Umgebungsgeräusche und Sound-Effekte. Der Surround Sound wird dann in Echtzeit für bestmög-liche Effekte optimiert. An klassischen Raumklangprogrammen („Cinema DSP HD3“) gibt es 24 Stück, deren Charakteristik man manuell in verschiedenen Parametern wie Raumgröße und Verzögerungszeiten beeinflussen kann. In dieser Disziplin kann Yamaha niemand das Wasser reichen.

Verbessert hat Yamaha auch die hauseigene Einmess-Automatik YPAO und den Equalizer. Hier vermissen wir allerdings Optionen wie die Modellierung eigener Zielkurven für die automatische Korrektur, wie es Audyssey und Dirac Live bieten. Zwar lässt sich eine manuelle Korrektur der automatisch generierten Frequenzkurven auch mit dem Equalizer vornehmen, hier muss man aber schon wissen, wo man Hand anlegt.

![]()

Das Web-Setup erfuhr eine längst überfällige Modernisierung und zeigt sich deutlich übersichtlicher als zuvor. Auch das neue Design der Benutzeroberfläche gefällt. Aufgerufen wird es über die IP-Adresse des RX-A8A in einem gewöhnlichen Web-Browser.

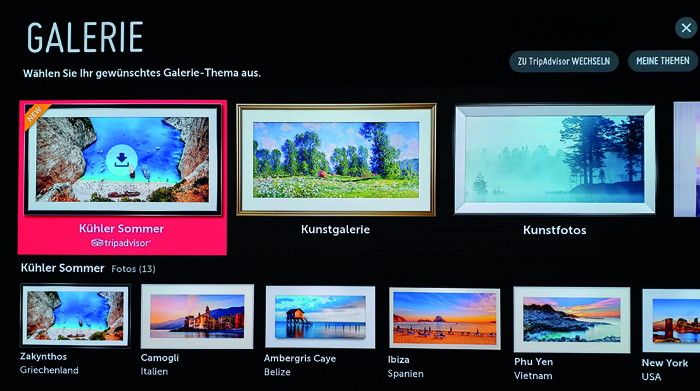

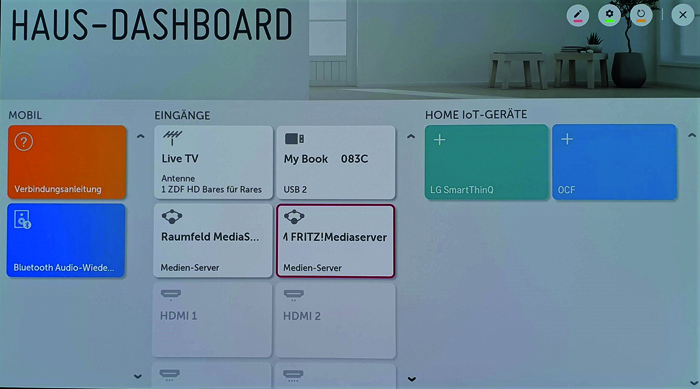

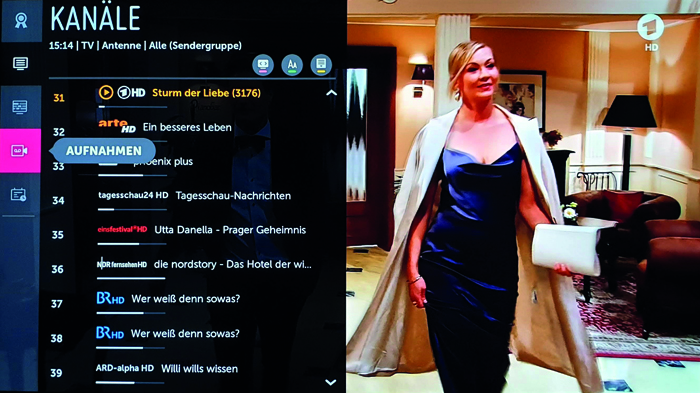

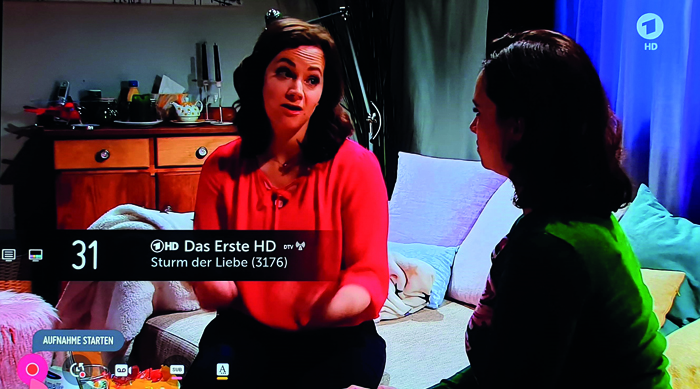

Video und Multimedia

Die HDMI-Ports akzeptieren 4K/60Hz-Sig-nale, HDR10, Dolby Vision und HLG. Auch das 4K-Upscaling ist möglich, ebenso lässt sich über den Video-Equalizer das Bild justieren. Der eARC für HD-Ton vom Fernseher ist bereits integriert, die meisten anderen HDMI-2.1-Features werden mit einem späteren Firmware-Update nachgereicht (siehe Kasten Seite 19). Die volle HDMI-2.1-Funktionalität wird dann an allen Buchsen unterstützt.

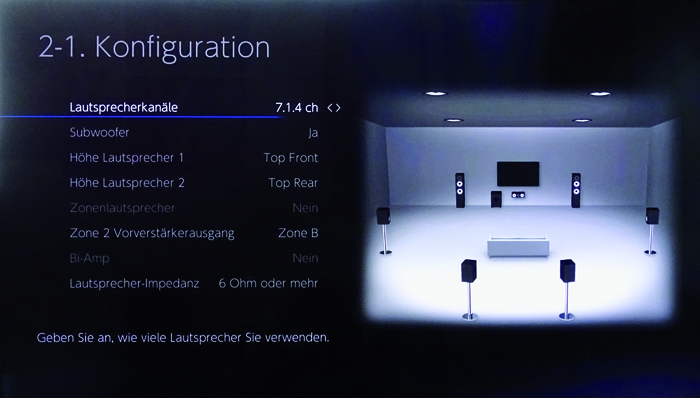

![]()

Das Boxen-Setup ist übersichtlich gegliedert und wird von einer anschaulichen Grafik unterstützt.

In Sachen Multimedia-Wiedergabe offeriert der RX-A8A Blue-tooth, AirPlay 2 und USB, über WLAN und Ethernet kann er zudem auf einen Media-Server zugreifen. Beim Hi-Res-Streaming werden unter anderem FLAC, WAV, AIFF und ALAC unterstützt, je nach Format bis 384kHz/32Bit. Als Streaming-Apps stehen Spotify, Napster, Qobuz, Deezer, Amazon Music und Tidal bereit. Das Web-Radio liefert Musik aus der ganzen Welt, heimische Sender gibt es zudem über FM und DAB+.

Selbstredend unterstützt der RX-A8A Yamahas „MusicCast“, mit dem sich kompatible Komponenten zu einem Multi-room-System vernetzen lassen. Die Sprachsteuerung funktioniert über Amazon Alexa und Google Assistant, allerdings benötigt man hierfür einen kompatiblen Smartspeaker.

![]()

Im japanischen Green Field Studio hat Yamaha seinen neuen AV-Champion eingestimmt. Die 7 Hauptkanäle übernehmen Boxen von B&W, die Höhen-Speaker und die Subwoofer stammen hingegen von Yamaha selbst.

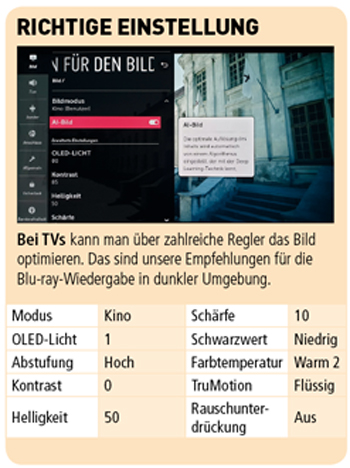

Das eher schlichte, dafür aber übersichtliche Onscreen-Menü blendet sich links zu einem Drittel des Bildes ein und bietet verständliche Erklärungen zu allen Einstellungen. Alternativ lässt sich das Gerät auch über Yamahas MusicCast-Controller-App oder das Web-Setup des RX-A8A steuern; Letzteres wird über die IP-Adresse des Geräts aufgerufen.

Tonqualität

![]() Bei der Leistungsmessung übertrumpfte der RX-A8A den A3080 mitunter deutlich. Im 7.1-Betrieb an 6-Ohm-Last waren es mit 118 Watt knapp 50 Watt mehr. Bei gleichzeitiger Belastung von 5 Kanälen lieferte der Yamaha 146 (6 Ohm) bzw. 171 Watt (4 Ohm) und damit 21 respektive 10 Watt mehr als das bisherige Flaggschiff. Satte 260 Watt lieferte der Neuling im Stereo-Modus bei 4 Ohm, ebenfalls 11 Watt mehr als der Vorgänger. Der durchschnittliche Stromverbrauch des RX-A8A lag bei 361 Watt, der Eco-Modus reduzierte den Verbrauch auf 229 Watt.

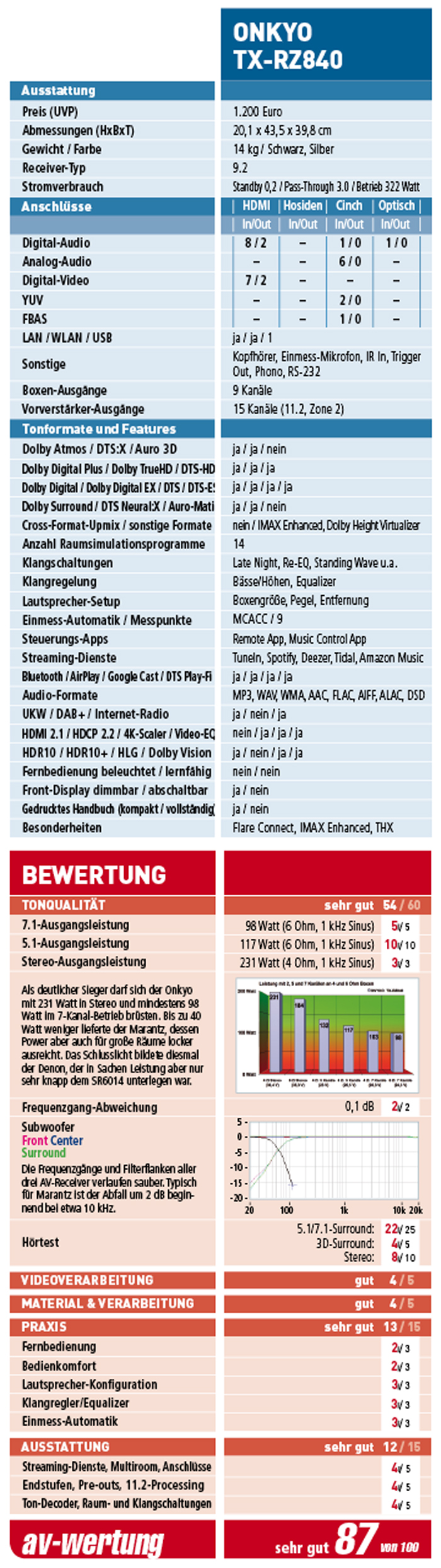

Bei der Leistungsmessung übertrumpfte der RX-A8A den A3080 mitunter deutlich. Im 7.1-Betrieb an 6-Ohm-Last waren es mit 118 Watt knapp 50 Watt mehr. Bei gleichzeitiger Belastung von 5 Kanälen lieferte der Yamaha 146 (6 Ohm) bzw. 171 Watt (4 Ohm) und damit 21 respektive 10 Watt mehr als das bisherige Flaggschiff. Satte 260 Watt lieferte der Neuling im Stereo-Modus bei 4 Ohm, ebenfalls 11 Watt mehr als der Vorgänger. Der durchschnittliche Stromverbrauch des RX-A8A lag bei 361 Watt, der Eco-Modus reduzierte den Verbrauch auf 229 Watt.

Im Hörtest bewegte sich der Yamaha auf neutralem Feld, spielte weder betont analytisch noch warm. Damit ist der Bolide ein ausgezeichneter Spielpartner für jede Art von Musik und Film. Trotzdem kam Feinauflösung keinesfalls zu kurz, der Amp brachte Details mit hoher Durchzeichnung zu Gehör. Auch im Tieftonbereich gefiel uns der RX-A8A hervorragend, Bassläufe drückten kontrolliert sowie sauber konturiert.

Lief der Yamaha im ersten Hördurchgang mit 5.1-Musik sowie ohne Einmessung, kam in der zweiten Session YPAO zum Zuge. Die Einmessung lieferte plausible Werte und stellte 4 Filterkurven zur Wahl, die sich klanglich deutlich unterschieden. „Natürlich“ spielte in unseren Ohren etwas zu dunkel und eignete sich daher für laute Sitzungen. „Front“ tönte uns hingegen etwas zu spitz, während „Linear“ unseren Geschmackspunkt traf. Gespannt waren wir auf die Auswirkungen des „Niederfrequenz“-EQs. Gegenüber allen anderen Filterkurven hatte diese im Tiefton die Nase vorn und zeichnete Bässe differenzierter in Frequenz und Druck durch. Die Filter „Linear“ und „Natürlich“ schraubten uns hingegen Bässe zu sehr aus dem Frequenzgang. Für audiophile Naturen, die den Klang ihrer Boxen ohnehin nur im Bass abstimmen möchten, ist der neue „Niederfrequnez“-EQ also eine gute Wahl.

Der große und recht schwere Signalgeber liegt gut in der Hand, die Oberfläche ist gummiert. Beschriftung und Symbole leuchten bei Bewegung und Eingaben. Die teils kleinen Tasten verleiten im Zusammenspiel mit ihrer geringen Tastenhöhe zum Verdrücken.

Zu klanglicher Höchstleistung lief Yamahas neues Topmodell mit 3D-Material auf. Dolby-Atmos-Clips erstreckten sich in Bezug auf Weite, Tiefe und Höhe der Klangfelder überaus eindrucksvoll, unser Hörraum wuchs akustisch über seine Maße hinaus – und das nicht zu knapp. Effekte schallten dabei grob- wie feindynamisch differenziert und boten zudem eine Plastizität wie zum Anfassen. Selbst Höheneffekte waren schön ortbar über die gesamte Decke unseres Hörraums verteilt.

Im Stereo-Betrieb („Pure Direct“) spielte der RX-A8A sehr klar, hochauflösend und mit dezentem Hang zum Analytischen. Details wurden so sehr gut hörbar. Unten herum schallte der Amp straff, trocken und klar durchzeichnend. Die YPAO-Einmessung leistete auch hier gute Dienste. Als Favorit für unseren Hörraum entpuppte sich abermals der „Niederfrequenz“-EQ, der im Bass etwas präziser spielte als der „Direct“-Modus (YPAO aus) und so auch die Räumlichkeit auf den Punkt brachte.

![]()

![]()

![]()

Der Testbericht Sonos Roam (Gesamtwertung: sehr gut, Preis/UVP: 180 Euro) ist in audiovision Ausgabe 8-2021 erschienen.

Der entsprechende Testbericht ist in unserem Shop als PDF-Dokument zum Download erhältlich.

Der Beitrag Yamaha RX-A8A (Test) erschien zuerst auf audiovision.

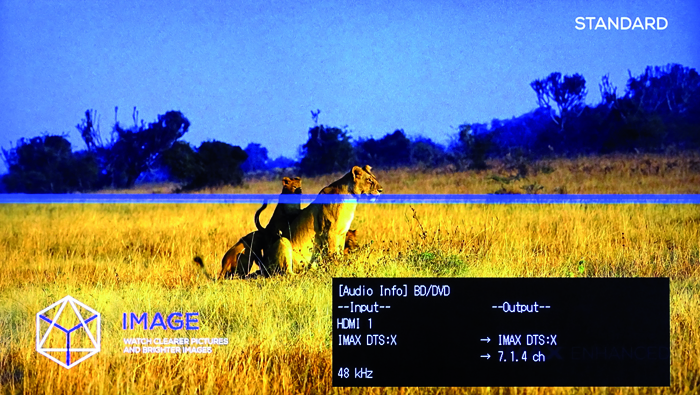

Aus 6012 wird 6013. Marantz schiebt dem 2017er-Modell einen Nachfolger hinterher, der vor allem mit einem neuen Feature punkten kann: IMAX Enhanced. Ansonsten sieht es mit echten Neuerungen eher mau aus, denn die jüngsten Highlights bekam auch das Vormodell SR6012 per Firmware-Update spendiert: DTS Virtual:X, eARC, AirPlay2, Alexa.

Aus 6012 wird 6013. Marantz schiebt dem 2017er-Modell einen Nachfolger hinterher, der vor allem mit einem neuen Feature punkten kann: IMAX Enhanced. Ansonsten sieht es mit echten Neuerungen eher mau aus, denn die jüngsten Highlights bekam auch das Vormodell SR6012 per Firmware-Update spendiert: DTS Virtual:X, eARC, AirPlay2, Alexa.

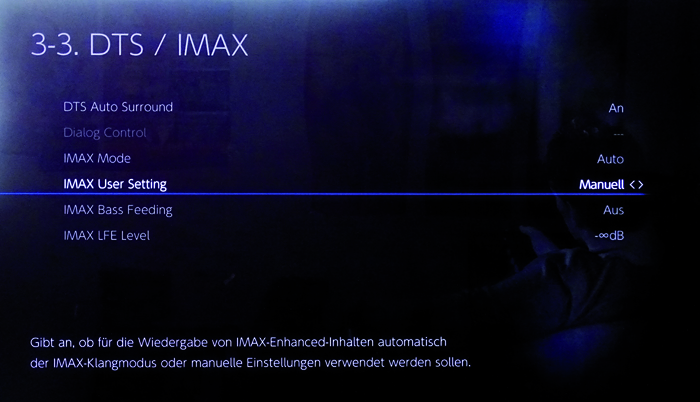

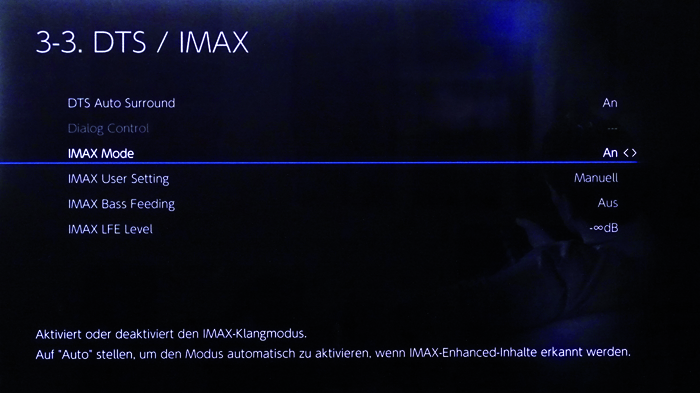

Natürlich ist der VSX-LX504 nicht der erste AV-Receiver mit IMAX Enhanced an Bord, das waren bekanntlich Geräte von Denon und Marantz. Für Pioneer stellt das IMAX-Feature dennoch eine Premiere dar, der VSX-LX504 sowie der kleine Bruder VSX-LX304 sind die ersten Klangzentralen der Japaner, die IMAX-optimierte Bild- und Toninhalte wiedergeben können bzw. werden: Denn zum Testzeitpunkt war die angekündigte IMAX-Firmware noch nicht verfügbar. Das Gleiche gilt auch für den neuen „Dolby Atmos Height Virtualizer“, der 3D-Sound aus Boxen-Sets ohne Höhenlautsprecher zaubern soll und damit Ähnliches leisten möchte wie DTS Virtual:X, das nicht mit an Bord ist.

Natürlich ist der VSX-LX504 nicht der erste AV-Receiver mit IMAX Enhanced an Bord, das waren bekanntlich Geräte von Denon und Marantz. Für Pioneer stellt das IMAX-Feature dennoch eine Premiere dar, der VSX-LX504 sowie der kleine Bruder VSX-LX304 sind die ersten Klangzentralen der Japaner, die IMAX-optimierte Bild- und Toninhalte wiedergeben können bzw. werden: Denn zum Testzeitpunkt war die angekündigte IMAX-Firmware noch nicht verfügbar. Das Gleiche gilt auch für den neuen „Dolby Atmos Height Virtualizer“, der 3D-Sound aus Boxen-Sets ohne Höhenlautsprecher zaubern soll und damit Ähnliches leisten möchte wie DTS Virtual:X, das nicht mit an Bord ist.

Focal schickt sich an, den High-End-Surround-Markt aufzumischen. 20.000 Euro kostet der neue „Astral 16“, der 3 Netzteile für insgesamt 12 Endstufen bietet. Ansteuern kann der Bolide sogar 16 Kanäle, woher auch der Name rührt.

Focal schickt sich an, den High-End-Surround-Markt aufzumischen. 20.000 Euro kostet der neue „Astral 16“, der 3 Netzteile für insgesamt 12 Endstufen bietet. Ansteuern kann der Bolide sogar 16 Kanäle, woher auch der Name rührt.

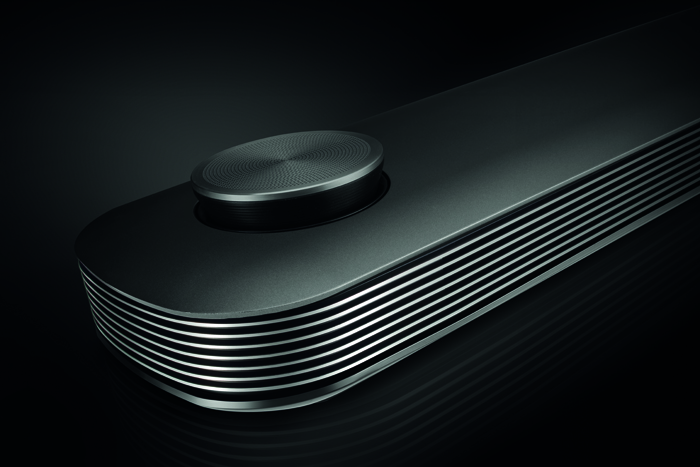

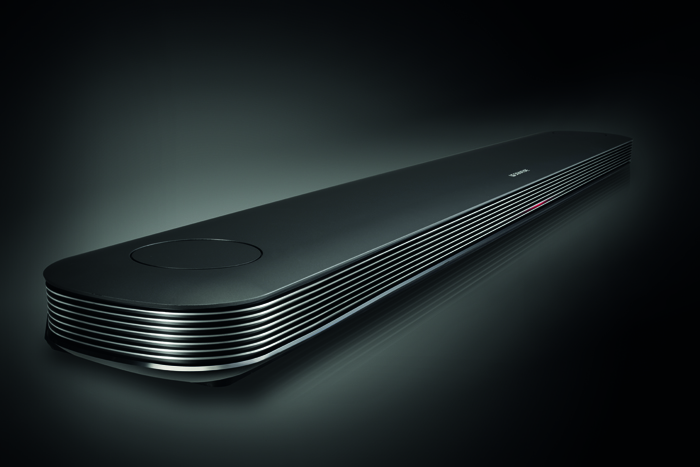

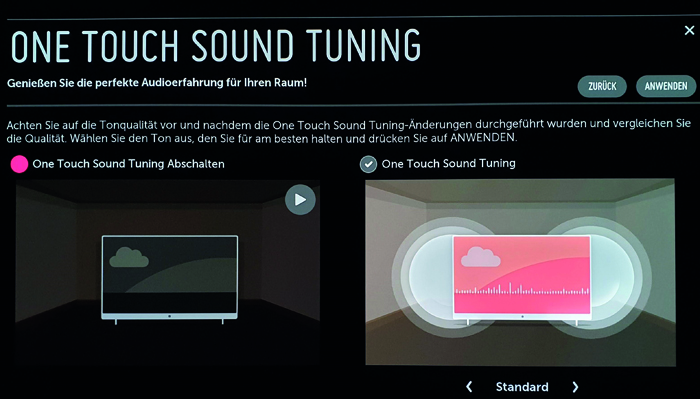

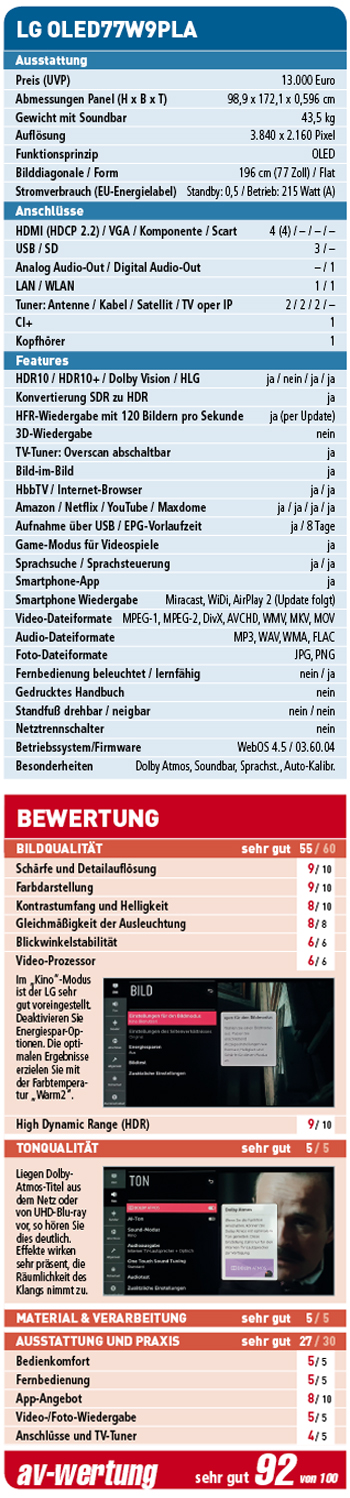

Zeit für eine neue Tapete in Ihrem Wohnzimmer? Mit dem OLED77W9PLA von LG können Sie blitzschnell eine Fläche von 1,7 Quadratmetern tapezieren und auf spektakuläre Weise Filme mit sattem Sound zum Leben erwecken.

Zeit für eine neue Tapete in Ihrem Wohnzimmer? Mit dem OLED77W9PLA von LG können Sie blitzschnell eine Fläche von 1,7 Quadratmetern tapezieren und auf spektakuläre Weise Filme mit sattem Sound zum Leben erwecken.

Der AVR-X2600H gehört noch zur Einstiegs-Klasse von Denon und ist mit 700 Euro nicht nur der günstigste Receiver dieses Testfelds: Er ist auch das einzige Modell, das mit 7 statt 9 Endstufen auskommen muss. Bei der Punkteverteilung gibt es daher einige Abzüge, zumal auch die meisten Vorverstärker-Ausgänge fehlen – bei 7.2-Kanälen ist demnach Schluss. Dafür kostet der X2600H mit 700 Euro deutlich weniger als der Rest vom Fest – und nicht jeder benötigt eine große Schaltzentrale für 9.2-Boxensets.

Der AVR-X2600H gehört noch zur Einstiegs-Klasse von Denon und ist mit 700 Euro nicht nur der günstigste Receiver dieses Testfelds: Er ist auch das einzige Modell, das mit 7 statt 9 Endstufen auskommen muss. Bei der Punkteverteilung gibt es daher einige Abzüge, zumal auch die meisten Vorverstärker-Ausgänge fehlen – bei 7.2-Kanälen ist demnach Schluss. Dafür kostet der X2600H mit 700 Euro deutlich weniger als der Rest vom Fest – und nicht jeder benötigt eine große Schaltzentrale für 9.2-Boxensets.

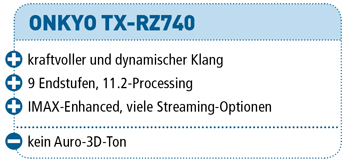

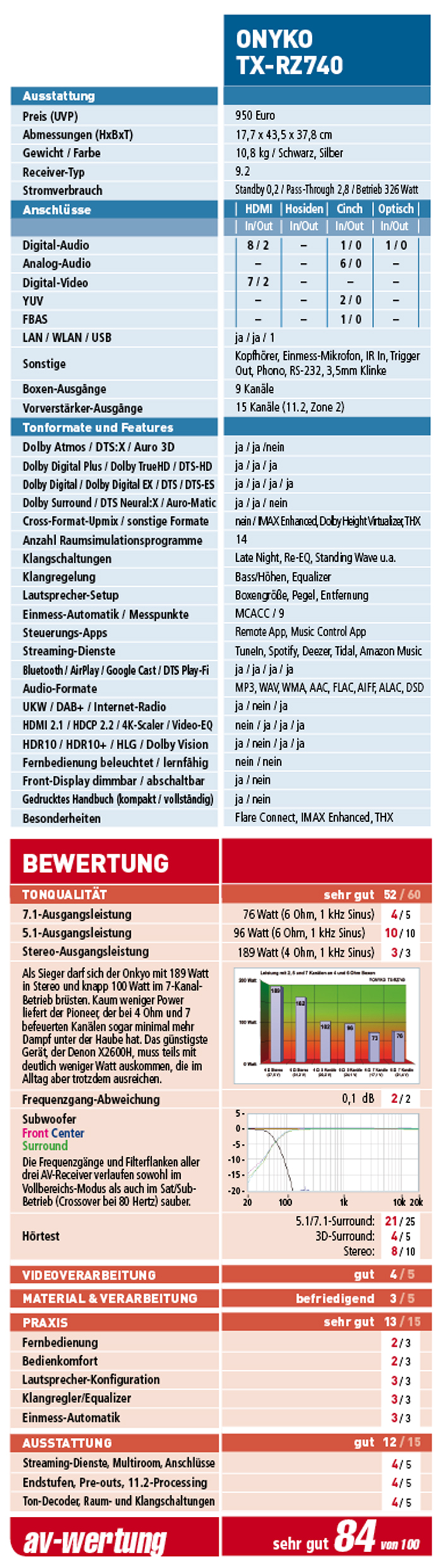

Mit 950 Euro ist der TX-RZ740 von Onkyo 250 Euro günstiger als der TX-RZ840, den wir auf Seite 36 testen. Unterschiede ergeben sich vor allem bei Gehäuse und Leistung, nicht aber bei der Ausstattung. Denn bei den Kern-Features gleichen sich die Probanden: So klotzt auch der „kleine“ Onkyo mit 9 Endstufen, 11.2-Processing, Multiroom-Funktion, THX-Select, IMAX-Enhanced sowie Dolby Atmos und DTS:X plus Dolbys neuem „Height Virtualizer“.

Mit 950 Euro ist der TX-RZ740 von Onkyo 250 Euro günstiger als der TX-RZ840, den wir auf Seite 36 testen. Unterschiede ergeben sich vor allem bei Gehäuse und Leistung, nicht aber bei der Ausstattung. Denn bei den Kern-Features gleichen sich die Probanden: So klotzt auch der „kleine“ Onkyo mit 9 Endstufen, 11.2-Processing, Multiroom-Funktion, THX-Select, IMAX-Enhanced sowie Dolby Atmos und DTS:X plus Dolbys neuem „Height Virtualizer“.

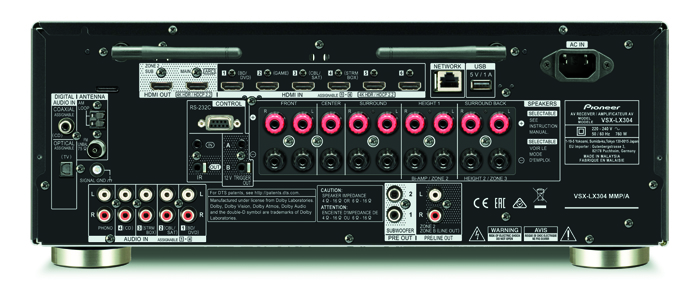

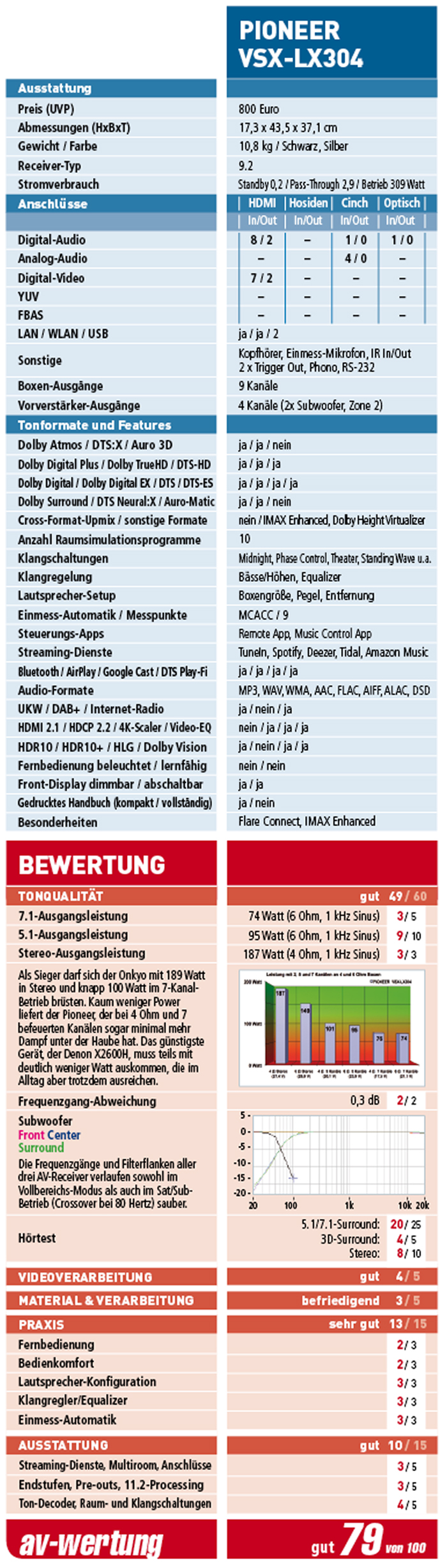

Nach unserem Test des VSX-LX504 in Ausgabe 7-2019 folgt nun das nächstkleinere Modell, der VSX-LX304, denn einen 404er gibt es nicht. Der Receiver der unteren Mittelklasse bietet viele Features oft deutlich teurerer Geräte, darunter 9 Endstufen – was uns bei einem Preis von 800 Euro einen Preistipp wert ist. Bei 9 Kanälen ist allerdings Schluss, denn eine 11.2-Kanal-Verarbeitung fehlt. 9 Kanäle reichen aber, um die Mindestanforderung für IMAX Enhanced zu erfüllen, das beim 304er erst kürzlich aktiviert wurde. Per Software-Update kam auch Dolbys neuer „Height Virtualizer“, der fehlende Höhen- und/oder Rear-Boxen virtuell ersetzen möchte und damit dieselbe Funktion erfüllt wie DTS Virtual:X, das der 304er allerdings nicht an Bord hat. Wie die neuen Onkyo-Receiver wurde auch der LX304 mit dem Klangprogamm „Vocal Enhancer“ ausgestattet, dieser heißt hier allerdings „Dialog Enhancement“. Die Funktion soll die Sprachwiedergabe verbessern, was jedoch auf Kosten der Kanaltrennung geht.

Nach unserem Test des VSX-LX504 in Ausgabe 7-2019 folgt nun das nächstkleinere Modell, der VSX-LX304, denn einen 404er gibt es nicht. Der Receiver der unteren Mittelklasse bietet viele Features oft deutlich teurerer Geräte, darunter 9 Endstufen – was uns bei einem Preis von 800 Euro einen Preistipp wert ist. Bei 9 Kanälen ist allerdings Schluss, denn eine 11.2-Kanal-Verarbeitung fehlt. 9 Kanäle reichen aber, um die Mindestanforderung für IMAX Enhanced zu erfüllen, das beim 304er erst kürzlich aktiviert wurde. Per Software-Update kam auch Dolbys neuer „Height Virtualizer“, der fehlende Höhen- und/oder Rear-Boxen virtuell ersetzen möchte und damit dieselbe Funktion erfüllt wie DTS Virtual:X, das der 304er allerdings nicht an Bord hat. Wie die neuen Onkyo-Receiver wurde auch der LX304 mit dem Klangprogamm „Vocal Enhancer“ ausgestattet, dieser heißt hier allerdings „Dialog Enhancement“. Die Funktion soll die Sprachwiedergabe verbessern, was jedoch auf Kosten der Kanaltrennung geht.

Marantz hat ihn schon, Dolbys lange angekündigten „Height Virtualizer“ – auch, wenn wir uns da anfangs gar nicht so sicher waren. Der kam dann aber doch per Firmware-Update in den SR6014 und natürlich ließen wir uns es nicht nehmen, auszuprobieren, wie das mit dem virtuellen Sound aus dem Nichts so klappt. Das Ergebnis und einiges mehr rund um den virtuellen 3D-Sound haben wir im Kasten rechts zusammengefasst.

Marantz hat ihn schon, Dolbys lange angekündigten „Height Virtualizer“ – auch, wenn wir uns da anfangs gar nicht so sicher waren. Der kam dann aber doch per Firmware-Update in den SR6014 und natürlich ließen wir uns es nicht nehmen, auszuprobieren, wie das mit dem virtuellen Sound aus dem Nichts so klappt. Das Ergebnis und einiges mehr rund um den virtuellen 3D-Sound haben wir im Kasten rechts zusammengefasst.

„Der zweite Platz ist der erste Verlierer“ sagt ein Sprichwort. Für so manchen Heimkino-Freund könnte Pioneers zweitgrößter AV-Receiver SC-LX704 trotzdem die erste Wahl sein, denn nicht jeder benötigt das volle Programm in Sachen Ausstattung und Leistung. Essenzielle Unterschiede im Vergleich zum erst kürzlich getesteten SC-LX904 tun sich in erster Linie bei den Endstufen auf. Bietet der große Bruder 11 integrierte Leistungsverstärker, muss der SCLX704 mit 9 Endstufen und etwas weniger Watt auskommen, die im Alltag aber immer noch locker ausreichen. Zudem verzichtet Pioneers zweitdickstes Ding auf die vergoldeten Anschlussbuchsen des Spitzenmodells, was in der Praxis allerdings keine Rolle spielt. Denn klanglich bietet das Gold keine Vorteile, der bessere Schutz vor Korrosion ist selbst nach Jahrzehnten zu vernachlässigen.

„Der zweite Platz ist der erste Verlierer“ sagt ein Sprichwort. Für so manchen Heimkino-Freund könnte Pioneers zweitgrößter AV-Receiver SC-LX704 trotzdem die erste Wahl sein, denn nicht jeder benötigt das volle Programm in Sachen Ausstattung und Leistung. Essenzielle Unterschiede im Vergleich zum erst kürzlich getesteten SC-LX904 tun sich in erster Linie bei den Endstufen auf. Bietet der große Bruder 11 integrierte Leistungsverstärker, muss der SCLX704 mit 9 Endstufen und etwas weniger Watt auskommen, die im Alltag aber immer noch locker ausreichen. Zudem verzichtet Pioneers zweitdickstes Ding auf die vergoldeten Anschlussbuchsen des Spitzenmodells, was in der Praxis allerdings keine Rolle spielt. Denn klanglich bietet das Gold keine Vorteile, der bessere Schutz vor Korrosion ist selbst nach Jahrzehnten zu vernachlässigen.

Beim Preis kann der SR5014 gegenüber seinem Vorgänger schon mal punkten, denn er ist mit 800 Euro genau 100 Euro günstiger. Trotz dieser Reduzierung wurde bei der Ausstattung nicht abgespeckt, sondern aufgestockt.

Beim Preis kann der SR5014 gegenüber seinem Vorgänger schon mal punkten, denn er ist mit 800 Euro genau 100 Euro günstiger. Trotz dieser Reduzierung wurde bei der Ausstattung nicht abgespeckt, sondern aufgestockt.

Die gute Nachricht vorweg: Der RX-A780 steht seinem nächstgrößeren Bruder, dem RX-A880 (Test in Ausgabe 7-2019), in fast nichts nach. Allerdings liegen die beiden mit 950 und 1.100 Euro auch preislich nicht weit auseinander.

Die gute Nachricht vorweg: Der RX-A780 steht seinem nächstgrößeren Bruder, dem RX-A880 (Test in Ausgabe 7-2019), in fast nichts nach. Allerdings liegen die beiden mit 950 und 1.100 Euro auch preislich nicht weit auseinander.

Seit einer gefühlten Ewigkeit warten Heimkino- Fans

Seit einer gefühlten Ewigkeit warten Heimkino- Fans auf die ersten AV-Receiver bzw. AV-Verstärker mit HDMI 2.1, schließlich will man bei einer neuen Surround-Zentrale bestens für die Zukunft gerüstet sein. Denon geht nun voran und stattet seine komplette Modellreihe des Jahrgangs 2020 damit aus – und führt damit unter anderem Features wie 8K-Unterstützung, VRR, QMS und QFT ein.

auf die ersten AV-Receiver bzw. AV-Verstärker mit HDMI 2.1, schließlich will man bei einer neuen Surround-Zentrale bestens für die Zukunft gerüstet sein. Denon geht nun voran und stattet seine komplette Modellreihe des Jahrgangs 2020 damit aus – und führt damit unter anderem Features wie 8K-Unterstützung, VRR, QMS und QFT ein.

Der Arcam AVR30 ist der größte unter den neuen

Der Arcam AVR30 ist der größte unter den neuen AV-Receivern der britischen High-Ender. Mit im Gepäck: Auro 3D, DTS:X Pro, IMAX Enhanced und einiges mehr.Neben den japanischen Platzhirschen ist Arcam eine der wenigen europäischen Geräteschmieden, die noch AV-Receiver produzieren. Statt ihre Geräte mit Tonnen trendiger Features zu überfrachten, verfügen die Geräte über eine sinnvolle Ausstattung gepaart mit hochwertigen Hardware- Komponenten für erlesenen Klang. Besagte Komponenten haben freilich ihren Preis, 5.700 Euro muss man für den 18 Kilogramm schweren AVR30 auf den Tisch blättern, das ist deutlich mehr als für das Denon-Flaggschiff AVCX8500H mit 13 Endstufen. Letztere sind dann auch der Knackpunkt des High-End-Briten, denn mit seinen 7 Leistungsverstärkern lässt sich ein 3DSound- Heimkino nicht optimal beschallen, erfreulicherweise hat Arcam passende Endstufen mit 2, 4 und sogar 7 Kanälen im Programm.

AV-Receivern der britischen High-Ender. Mit im Gepäck: Auro 3D, DTS:X Pro, IMAX Enhanced und einiges mehr.Neben den japanischen Platzhirschen ist Arcam eine der wenigen europäischen Geräteschmieden, die noch AV-Receiver produzieren. Statt ihre Geräte mit Tonnen trendiger Features zu überfrachten, verfügen die Geräte über eine sinnvolle Ausstattung gepaart mit hochwertigen Hardware- Komponenten für erlesenen Klang. Besagte Komponenten haben freilich ihren Preis, 5.700 Euro muss man für den 18 Kilogramm schweren AVR30 auf den Tisch blättern, das ist deutlich mehr als für das Denon-Flaggschiff AVCX8500H mit 13 Endstufen. Letztere sind dann auch der Knackpunkt des High-End-Briten, denn mit seinen 7 Leistungsverstärkern lässt sich ein 3DSound- Heimkino nicht optimal beschallen, erfreulicherweise hat Arcam passende Endstufen mit 2, 4 und sogar 7 Kanälen im Programm.

Im Juli brachte Denon seinen ersten AV-Verstärker mit HDMI-2.1-Schnittstellen inklusive 8K-Unterstützung auf den Markt; einen ausführlichen Test des AVC-X4700H haben wir bereits in Ausgabe 8-2020 zu Papier gebracht. Jetzt legt der Schwesterkonzern Marantz nach und spendiert seinen AV-Verstärkern des aktuellen Jahrgangs die neue Videotechnik – den Anfang macht der SR7015. Mit 1.700 Euro kostet das zweitgrößte Marantz-Modell erheblich weniger als das im September auf den Markt kommende Flaggschiff SR8015 (3.000 Euro) und sogar 100 Euro weniger als der zwei Jahre alte Vorgänger SR7013, allerdings auch 200 Euro mehr als sein Blutsverwandter (dazu später mehr) – der Denon AVC-4700H. Dass sich die beiden Marken ein Großteil der Technik teilen, ist ein offenes Geheimnis und so finden sich praktisch alle Features des Denon auch im Marantz wieder. Entsprechend ist auch bei Marantz der UKW-Tuner ein Auslaufmodell, lediglich der SR-Einsteiger 5015 empfängt analoge Ultrakurzwelle, der SR5015DAB bietet zudem, wie der Name verrät, das terrestrische Digitalradio DAB+. Alle anderen Marantz-Modelle, auch der SR7015, müssen sich mit Web-Radio begnügen.

Im Juli brachte Denon seinen ersten AV-Verstärker mit HDMI-2.1-Schnittstellen inklusive 8K-Unterstützung auf den Markt; einen ausführlichen Test des AVC-X4700H haben wir bereits in Ausgabe 8-2020 zu Papier gebracht. Jetzt legt der Schwesterkonzern Marantz nach und spendiert seinen AV-Verstärkern des aktuellen Jahrgangs die neue Videotechnik – den Anfang macht der SR7015. Mit 1.700 Euro kostet das zweitgrößte Marantz-Modell erheblich weniger als das im September auf den Markt kommende Flaggschiff SR8015 (3.000 Euro) und sogar 100 Euro weniger als der zwei Jahre alte Vorgänger SR7013, allerdings auch 200 Euro mehr als sein Blutsverwandter (dazu später mehr) – der Denon AVC-4700H. Dass sich die beiden Marken ein Großteil der Technik teilen, ist ein offenes Geheimnis und so finden sich praktisch alle Features des Denon auch im Marantz wieder. Entsprechend ist auch bei Marantz der UKW-Tuner ein Auslaufmodell, lediglich der SR-Einsteiger 5015 empfängt analoge Ultrakurzwelle, der SR5015DAB bietet zudem, wie der Name verrät, das terrestrische Digitalradio DAB+. Alle anderen Marantz-Modelle, auch der SR7015, müssen sich mit Web-Radio begnügen.

Denon hat in der Vergangenheit schon so manch legendäres Heimkino-Schmuckstück entwickelt. Langjährige Hifi-Fans dürften sich noch an den ersten Prologic-Receiver AVC-2000, die Dolby-Digital-Vorstufe AVP-A1 oder die 10-Kanal-Kombi AVP-A1HD/POA-A1HD erinnern. Alles edle Gerätschaften ihrer Zeit, denen wir uns auf Seite 21 etwas ausführlicher widmen. Entsprechend hoch waren die Erwartungen an den neuen Luxus-Liner im Verstärker-Segment. Bereits das aktuelle Flaggschiff, der technisch verwandte AVC-X8500H (Test in 3-2018), legte die Messlatte hoch und führt derzeit unsere Bestenliste an.

Denon hat in der Vergangenheit schon so manch legendäres Heimkino-Schmuckstück entwickelt. Langjährige Hifi-Fans dürften sich noch an den ersten Prologic-Receiver AVC-2000, die Dolby-Digital-Vorstufe AVP-A1 oder die 10-Kanal-Kombi AVP-A1HD/POA-A1HD erinnern. Alles edle Gerätschaften ihrer Zeit, denen wir uns auf Seite 21 etwas ausführlicher widmen. Entsprechend hoch waren die Erwartungen an den neuen Luxus-Liner im Verstärker-Segment. Bereits das aktuelle Flaggschiff, der technisch verwandte AVC-X8500H (Test in 3-2018), legte die Messlatte hoch und führt derzeit unsere Bestenliste an.

Schon der Schritt vom AVR-X3500H zum AVR-X3600H war ein großer: Aus 7 wurden 9 Endstufen, an die Stelle der 7.2-Kanal-Verarbeitung ist ein 11.2-Processing für 7.2.4-Boxen-Setups getreten. Mit dem AVC-X3700H folgt jetzt die nächste Evolutionsstufe: Statt der üblichen 4K/60p beherrscht der AVC-X3700H auch 8K-Video für superhochaufgelöste Inhalte, die neue HDMI-Schnittstelle nach 2.1-Norm macht es möglich. 8K oder wahlweise 4K mit 120 Einzelbildern pro Sekunde sind allerdings nur die Speerspitze an neuen Video-Funktionen, die der Denon bereithält. Neben nützlichen Features wie VRR, QMS und QFT (was sich dahinter verbirgt, erfahren Sie im Kasten auf der rechten Seite) werden jetzt auch HDR-Streams in den Formaten HDR10+ und Dynamic HDR erkannt. Dolby Vision, HDR und HLG beherrschte bereits der Vorgänger.

Schon der Schritt vom AVR-X3500H zum AVR-X3600H war ein großer: Aus 7 wurden 9 Endstufen, an die Stelle der 7.2-Kanal-Verarbeitung ist ein 11.2-Processing für 7.2.4-Boxen-Setups getreten. Mit dem AVC-X3700H folgt jetzt die nächste Evolutionsstufe: Statt der üblichen 4K/60p beherrscht der AVC-X3700H auch 8K-Video für superhochaufgelöste Inhalte, die neue HDMI-Schnittstelle nach 2.1-Norm macht es möglich. 8K oder wahlweise 4K mit 120 Einzelbildern pro Sekunde sind allerdings nur die Speerspitze an neuen Video-Funktionen, die der Denon bereithält. Neben nützlichen Features wie VRR, QMS und QFT (was sich dahinter verbirgt, erfahren Sie im Kasten auf der rechten Seite) werden jetzt auch HDR-Streams in den Formaten HDR10+ und Dynamic HDR erkannt. Dolby Vision, HDR und HLG beherrschte bereits der Vorgänger.

Ganz ohne Pressemitteilung und Werbe-Tamtam stand er plötzlich auf der Webseite der Japaner: der mit sieben Endstufen ausgerüstete Yamaha RX-A2A. Neben der neuen und unerwarteten Modellbezeichnung fällt vor allem eines sofort ins Auge: das neue Design. Der Wandel im Aussehen kündigte sich bereits bei der Einführung der kleineren „V“-Receiver (Test in Ausgabe 3-2021) an und setzt sich in der gehobenen Aventage-Baureihe fort.

Ganz ohne Pressemitteilung und Werbe-Tamtam stand er plötzlich auf der Webseite der Japaner: der mit sieben Endstufen ausgerüstete Yamaha RX-A2A. Neben der neuen und unerwarteten Modellbezeichnung fällt vor allem eines sofort ins Auge: das neue Design. Der Wandel im Aussehen kündigte sich bereits bei der Einführung der kleineren „V“-Receiver (Test in Ausgabe 3-2021) an und setzt sich in der gehobenen Aventage-Baureihe fort.

Eigentlich sollte der RX-A8A bereits letzten Herbst auf den Markt kommen, doch die Corona-Pandemie und fehlerhafte HDMI-Chips sorgten für Verzögerungen. Die unfreiwillig gewonnene Zeit haben die Japaner genutzt und fleißig an Technik, Ausstattung und Optik gewerkelt. Gedreht wurde auch an der Preisschraube, denn mit 3.600 Euro ist der RX-A8A satte 1.100 Euro teurer als das bisherige Flaggschiff RX-A3080 (Test in 12-2018). Doch dieser Vergleich hinkt, denn der Neuling ersetzt den

Eigentlich sollte der RX-A8A bereits letzten Herbst auf den Markt kommen, doch die Corona-Pandemie und fehlerhafte HDMI-Chips sorgten für Verzögerungen. Die unfreiwillig gewonnene Zeit haben die Japaner genutzt und fleißig an Technik, Ausstattung und Optik gewerkelt. Gedreht wurde auch an der Preisschraube, denn mit 3.600 Euro ist der RX-A8A satte 1.100 Euro teurer als das bisherige Flaggschiff RX-A3080 (Test in 12-2018). Doch dieser Vergleich hinkt, denn der Neuling ersetzt den

Bei der Leistungsmessung übertrumpfte der RX-A8A den A3080 mitunter deutlich. Im 7.1-Betrieb an 6-Ohm-Last waren es mit 118 Watt knapp 50 Watt mehr. Bei gleichzeitiger Belastung von 5 Kanälen lieferte der Yamaha 146 (6 Ohm) bzw. 171 Watt (4 Ohm) und damit 21 respektive 10 Watt mehr als das bisherige Flaggschiff. Satte 260 Watt lieferte der Neuling im Stereo-Modus bei 4 Ohm, ebenfalls 11 Watt mehr als der Vorgänger. Der durchschnittliche Stromverbrauch des RX-A8A lag bei 361 Watt, der Eco-Modus reduzierte den Verbrauch auf 229 Watt.

Bei der Leistungsmessung übertrumpfte der RX-A8A den A3080 mitunter deutlich. Im 7.1-Betrieb an 6-Ohm-Last waren es mit 118 Watt knapp 50 Watt mehr. Bei gleichzeitiger Belastung von 5 Kanälen lieferte der Yamaha 146 (6 Ohm) bzw. 171 Watt (4 Ohm) und damit 21 respektive 10 Watt mehr als das bisherige Flaggschiff. Satte 260 Watt lieferte der Neuling im Stereo-Modus bei 4 Ohm, ebenfalls 11 Watt mehr als der Vorgänger. Der durchschnittliche Stromverbrauch des RX-A8A lag bei 361 Watt, der Eco-Modus reduzierte den Verbrauch auf 229 Watt.

Das Aussehen von AV-Receivern ändert sich selten. Vorbei sind die Zeiten, in denen jedes Jahr neue Geräte mit neuem Design auf den Markt kamen. Beim V6A wurde allerdings massiv Hand angelegt: Dem markant-eckigen Auftreten von einst setzen die Japaner nun geschwungene Formen mit abgerundeten Seitenkanten entgegen (siehe Kasten rechte Seite). Leider bietet die neue Optik viel Plastik, die komplette Frontblende besteht daraus. Auch die Drehregler für Volume und Eingang sind aus Kunststoff, wurden aber mit einer Deckplatte aus Aluminium verziert. Das Lautstärkerad dreht übrigens sehr stramm und geschmeidig, machte bei unserem Test-Exemplar aber Geräusche, da der Regler an der Einfassung rieb. Auch das kleine und gerasterte „Select/Enter“-Rad macht nicht gerade den stabilsten Eindruck.

Das Aussehen von AV-Receivern ändert sich selten. Vorbei sind die Zeiten, in denen jedes Jahr neue Geräte mit neuem Design auf den Markt kamen. Beim V6A wurde allerdings massiv Hand angelegt: Dem markant-eckigen Auftreten von einst setzen die Japaner nun geschwungene Formen mit abgerundeten Seitenkanten entgegen (siehe Kasten rechte Seite). Leider bietet die neue Optik viel Plastik, die komplette Frontblende besteht daraus. Auch die Drehregler für Volume und Eingang sind aus Kunststoff, wurden aber mit einer Deckplatte aus Aluminium verziert. Das Lautstärkerad dreht übrigens sehr stramm und geschmeidig, machte bei unserem Test-Exemplar aber Geräusche, da der Regler an der Einfassung rieb. Auch das kleine und gerasterte „Select/Enter“-Rad macht nicht gerade den stabilsten Eindruck.